Тёрка в тагах

altai architecture arctic astrakhan aviation chelyabinsk chernyakhovsk dagestan ekb gazprom hpp icebreaker ind iran istanbul kaliningrad kamchatka komi kunashir kurily metro mining mirny Moscow nature nizhnynovgorod novosibirsk nsk nso port putorana railway report ships smolensk spb svetlogorsk tiksi tobolsk turkey velikiyeluki yakutia

Большая Тёрка / Мысли /

Личная лента

Gelio

Большой новосибирский планетарий. Детский астрофизический центр (2012)

Интерьер, Новосибирск, предприятия

Новосибирский детско-юношеский астрофизический центр является самым крупный в Сибири планетарием. По величине он занимает четвертое место среди всех планетариев России. В состав комплекса входят две астрофизические башни, в которых будут установлены телескопы (в том числе солнечный) башня Фуко и телестудия. Планетарий был открыт в 2012 года.Читать далее

Его строительство началось в апреле 2011 года.

Городской планетарий расположен на южном склоне Ключ-Камышенского плато. Засветка от центральной части города, расположенной севернее, не будет мешает наблюдениям. Территория, прилегающая к зданию планетария, оформляется в виде ландшафтного парка с астрономическими элементами. Здесь имеются площадки Солнца и планет солнечной системы, а также астероидов и комет, соединенные пешеходными дорожками.

Общая площадь центра сегодня составляет 2,5 тысячи кв. метров.

Проект городского астрофизического центра был выполнен под руководством архитектора И.В. Поповского при активном участии Л.Л. Сикорука.

По задумке авторов концепции, планетарий должен выглядеть как космический корабль, приземлившийся на склоне Ключ-Камышенского плато.

Башня Фуко высотой 15 метров

Внутри башни находится маятник длиной 15 метров, он предназначен для демонстрации вращения Земли.

Солнечные часы

В здании два этажа. На первом – вход, гардероб, студия для съемки фильмов, административные помещения.

На втором этаже находится звездный зал на 120 мест и кафе.

"Компас" на входе в планетарий с точными координатами.

Холл второго этажа

Холл первого этажа

«Звездный зал», оборудованный 16-метровым в диаметре экраном-куполом, а также цифровыми проекторами бельгийской фирмы BARCО, которые позволяют создать «эффект присутствия» при демонстрации сюжетов, полученных со спутника в режиме онлайн.

Для улучшения восприятия изображения купол наклонен на небольшой угол, а сидения для зрителей могут откидываться назад на угол до 45 градусов.

Кафе столовая

Пожарная лестница

В России 20 планетариев, но новосибирский является единственным, который имеет статус учреждения дополнительного образования.

Индивидуальные посещения будут после 12 апреля.

Для этого необходимо записать по телефону (383) 34-777-07

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

История строительства новосибирского театра оперы и балета (НГАТОиБ) 1932-1945

Новосибирский Государственный Академический театр оперы и балета является самым большим театральным зданием в России. Он был открыт 12 мая 1945 премьерой "Ивана Сусанина" Глинки. По первоначальному проекту это сооружение было задумано как Дом науки и культуры (см. пост по истории проектирования ), где помимо театральных действий должны были происходить праздничные торжества, демонстрации и представления. Строительство было начато в 1931 году, но из-за дороговизны проекта было приостановлено. В 1936 году в московской мастерской академика А.Щусева был разработан новый проект, который получил Золотую медаль Всемирной архитектурной выставки в Париже в 1937 году.Читать далее

28 августа 1930 г. был отведён участок для строительства театра на центральной площади города с условием обратить главный фасад театра на Красный проспект.

22 мая 1931 г. состоялась торжественная закладка "первого цеха" ДНиК на Красной площади (бывшей Ярмарочной или "Базарной").

Митинг по случаю закладки ДНК

На митинге выступил председатель "комсода" (комитет содействия) И. Г. Зайцев.

На сцене можно заметить макет будущего здания ДНиК.

23 мая 1932. Шаблон для башмака сценической коробки

Стройплощадка размером в 10 га была затесненной.

Она начиналась на красной линии Красного проспекта (восточная сторона) от улицы Семипалатинской до ул. Бийской, была обнесена забором.

Кладка стен вестибюля

Копка фундамента под портал

Вид в сторону площади

Башмак кулуаров

Нивелировка башмаков кулуаров

Вороба

Проверка башмаков кулуаров воробой

Вид с вестибюля

Башмаки кулуаров

13 июня 1932 года. Бетонировка 1 этажа кулуаров, навес полукольцо.

На 1 июля на стройке был лишь план общей разбивки и часть чертежей фундаментов и железобетонных конструкций. Бетонные работы велись ударными темпами.

Подноска арматуры на 1 этаж кулуаров.

5 августа 1932 года. Кулуары

Установка опалубки на 1 этаже кулуар

Копка котлованов под фундамент левого кармана

1 сентября 1932. Вид с южной стороны

Внутренний вид кулуаров

Кулуары и перекрытие подвала левого кармана

20 октября 1932 года. Рамы кольцевого фойе

26 января 1933 года.

Леса сценической коробки - вид сзади

15 апреля 1933 года. Вестибюль и кулуары

Правый карман и сценическая коробка

Серьезной задачей для строителей было возведение купола театра. Отношение толщины купола к его диаметру составляет 1/750 (отношение толщины скорлупы куриного яйца к диаметру 1/250). Производить бетонирование купола необходимо было так, чтобы параллельно вести работы по сооружению конструкций амфитеатра в зале.

28 апреля 1933 года. Башня для опоры ферм опалубки купола

Посреди зала возвели 37-метровую собранную из бревен вышку – это позволяло не загромождать лесами зал и параллельно с бетонированием вести в нем работы.

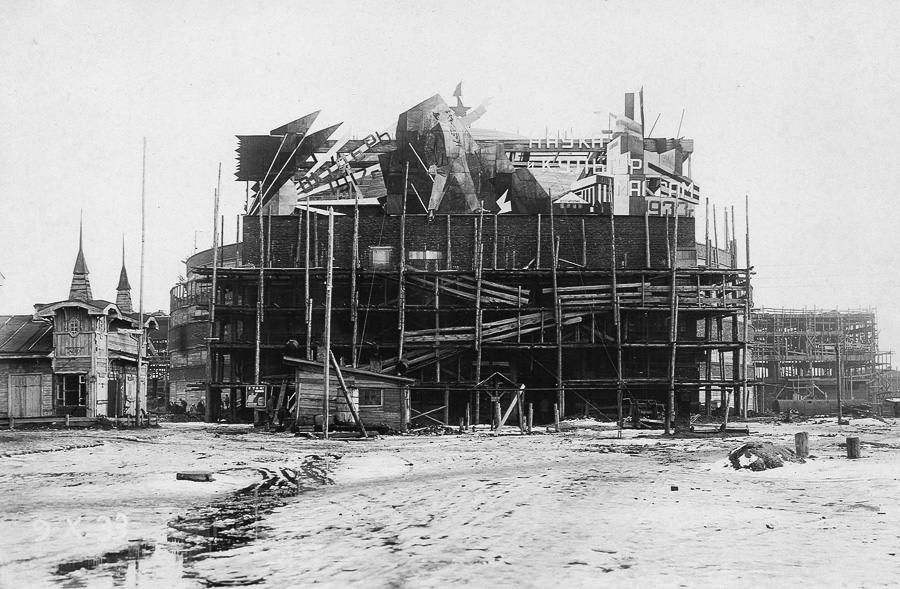

1 мая 1933 года. Вид со стороны Красного проспекта

6 июня 1933 года. Общий вид строительства

Трюм сцены

Сценическая коробка и правый карман

Механическая мастерская

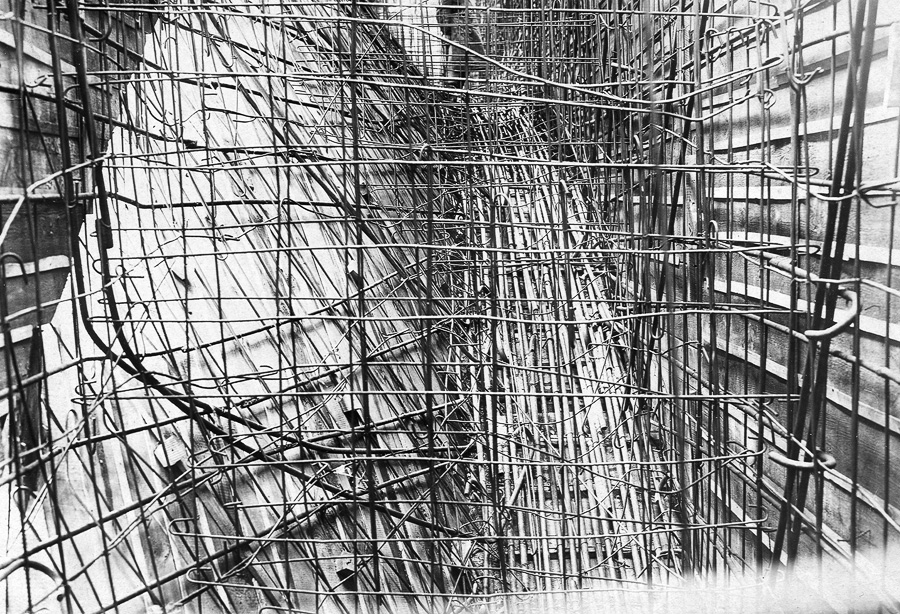

Арматура портальной арки

27 июня 1933 года

Боковой фасад кулуаров с южной стороны

Ковш подъемника и бетономешалка

Работа на электро-сварочном станке

Фасад с восточной стороны

28 июля 1933 года. Временная установка ферм опалубки купола

По предложению С.А.Полыгалина фермы, держащие опалубку купола, собирались на крыше построенного к тому времени вестибюля, затем надвигались на центральную вышку и перемещались по кольцу на место.

4 августа 1933 года

Первую ферму собирали 35 дней, последующие — уже 10 дней. Последнюю ферму при хорошем качестве работ сделали за сутки.

Нагрузка при испытании ферм купола

Сверление ферм сценической коробки электродрелью

Котельно-механический цех

15 августа 1933 года. Рамы кулуар 4-го этажа

28 августа 1933 года. Общий вид установленных ферм купола

Вид на фермы купола сверху

Вид сверху на склад декораций

Момент установки ферм на однорезку

Момент установки ферм купола на опорное кольцо

Накатывание парных ферм

Раскрепление сегментных ферм опалубки купола

Бетонировка 4 этажа вестибюля

30 августа 1933 года

Левый карман

Правый карман

Сценическая коробка и склад декораций

3 сентября 1933 года

11 сентября 1933 года

13 сентября 1933 года

22 сентября 1933 года

25 сентября 1933 года

9 октября 1933 года. Коркретирование купола

В конце сентября началось бетонирование, которое велось новым для города методом – "торкретированием": бетон подавался на оболочку компрессором и распылялся из специального пистолета.

Самая уникальная часть здания - конструкция купола диаметром 60 метров, высотой 35 м.

Вестибюль с украшением к 16-ой годовщине Октября

Укладка пакетов чердачных ферм купола

Вид с улицы Ленина

Вид с самолета

29 октября 1933 года. Вид со здания Горсовета (Мэрия)

Несмотря на огромный дефицит строительных материалов и квалифицированной рабочей силы, к ноябрю 1933 года были возведены основные конструкции здания - зрительный зал, вестибюль, сценическая коробка. Сооружение в основных своих конструкциях поднялось над преимущественно одноэтажным тогда городом.

5 ноября 1933 года. Панорама с юго-западной стороны

Планировалось, что к осени 34-го года закончится внутренняя отделка и ДНиК сможет принять делегатов съезда Советов Западной Сибири. Но в ходе строительства возникли проблемы со сложной акустикой и оптикой, и выяснилось, что стоимость здания и оборудования превышают 20 млн. рублей.Проблему представляло снятие опалубки: она должна была быть снята одновременно по всей поверхности купола; малейшее его искривление во время производства работ могло привести к разрушению хрупкой конструкции. Закончив бетонирование осенью 1933 года, распалубку отложили до весны 1934 года, когда была тщательно обследована поверхность купола. Трещин не обнаружили. Все 29 сегментных ферм, державших опалубку, опирались на деревянные ящики с песком и домкраты. По команде рабочие вытаскивали пробки, песок начинал высыпаться, опалубка равномерно оседала.

10 мая 1934 года опалубка была опущена на 1 мм, купол тщательно обследован. Затем опустили опалубку ещё на 3 мм, но отставания бетона от нее «обнаружено не было». На следующий день опалубка была опущена еще на 14 мм, и снизу между опалубкой и бетоном можно было просунуть тонкую полоску железа. В середине же и вверху опалубка не отставала.

12 мая опалубка была опущена еще на 18 мм, при этом она отстала от бетона по всей поверхности, и комиссия зафиксировала самостоятельную работу конструкции.

1 июля 1934 года. Вид с площади

30 августа 1934 года. Разломка фундамента стойки рамы купола

Утепление купола пенобетоном

30 октября 1934 года

7 ноября 1934 года

В 1935 году начали искать каким образом уменьшить стоимость строительства.

Так же, за время возведения изменились ориентиры в архитектуре, возобладали декоративное обогащение и классический стиль.

Колесо фурок

1 мая 1935 года

Решили отказаться от планетарно-панорамного театра, построив обычный оперный театр с оформлением в классическом римском стиле. Проект сибирского Колизея был изменён во 2-й Московской архитектурной мастерской академика Щусева. Инженер Г.М.Данкман разработал конструкцию уменьшения объема зала, попутно удалялись почти все механизмы системы ТЕОМАСС.

30 сентября 1935 года

4 декабря 1935 года

1 января 1936 года

Проект новосибирского оперного театра в Париже получил Гран-При, что имело для строителей театра катастрофические последствия.

Театр, засветившийся на таком уровне, велено было построить к 20-й годовщине Октября, то есть, к 1937 году. Справиться к революционному юбилею не управятся – это было очевидно.

Начальник строительства Болеслав Антонович Ержембович выступил на президиуме крайисполкома. В пылкой речи он обозначил состояние строительства как провальное – недостаток оборотных средств, дефицит стройматериалов, новая смета составлена наобум, рабочим не платят и они разбегаются…

Попытка сказать правду Ержембовичу не удалась. Гнев президиума был неукротим. Инженеры Ержембович и Полыгалин, прораб Потапов, конструктор Рубинчик были названы «врагами народа». Смена руководящего состава стала хаотичной, точное число «заменяемых» инженеров и прорабов до сих пор не ясно. Неясны и их судьбы после "замены". Одних спешно расстреляли, другие были сосланы.

Нереально запроектированное окончание строительства в конце 1937 года привело к тому, что смета не предусматривала отопление здания театра и зимнего производства работ в сезон 1937—1938 годов.

Задний барабан

Правый карман

Портик

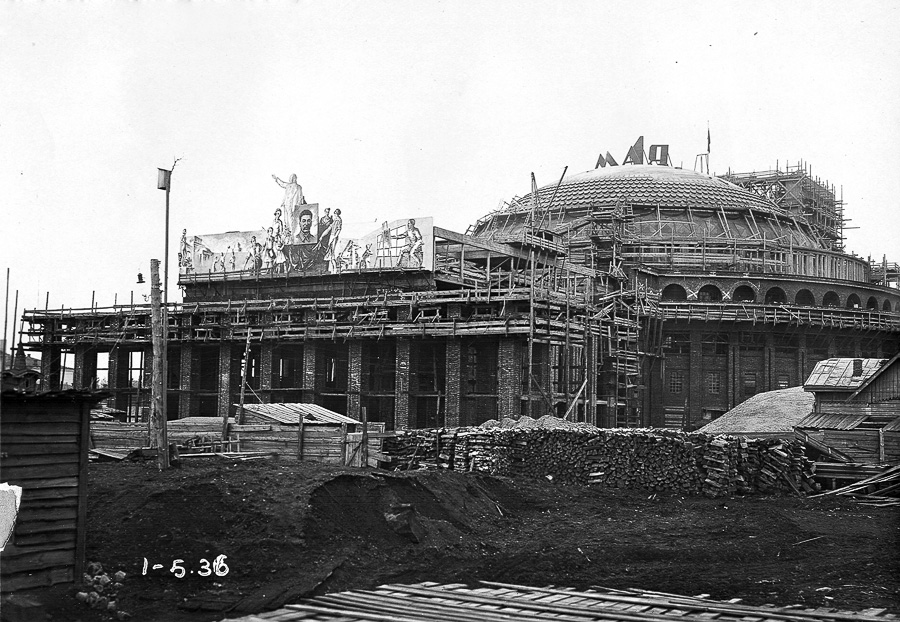

1 мая 1936 года

28 мая 1936 года. Вид со стороны ул. Орджоникидзе

В 1936–37 гг. была возведена фигурная металлическая кровля над железобетонным куполом.

Купол изнутри

21 января 1938 года. Внешний вид кулуар и сценическую коробку

На 1 января 1938 года убытки на строительстве составили 2365 тысяч рублей. Строительство не было завершено и в 1939 году, хотя полным ходом шли штукатурные работы по всем фасадам театра.

В итоге новым сроком пуска обозначили 1 августа 1941 года.

Конструкция подвесного потолка зрительного зала

5 марта 1938 года. Кольцевое фойе 2 этажа

Буфет фойе 2 этажа

Главная лестница. 2-й этаж

Кольцевое фойе 4 этажа

Кольцевое фойе 2 этажа

3 октября 1939 года

Внутри сценической коробки

Глубина сцены 30 м, высота до колосников - 28 м, площадь планшета сцены 1065 кв.м.

25 января 1941 года в большом зале перед закрытым занавесом (работы на сцене еще не были завершены) оркестр радиокомитета исполнил оперу Чайковского «Иоланта»

План размещения в здании эвакуированных экспонатов.

Строительство было почти доведено до конца, но помешала этому война.

С первых же дней Великой Отечественной войны Новосибирский оперный театр принял в свои стены фонды Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, ленинградских Этнографического музея и музея Артиллерии, инженерных войск и войск связи, музеев-дворцов Царского Села и Павловска, музеев Севастополя и Калинина. В театре хранилась государственная коллекция скрипок Страдивари, Гварнери, Амати, которую в Москве собирал с 1919 года В.Л.Кубацкий. В то же самое время в здании театра было установлено эвакуированное оборудование и налажено производство гранат и миномётов для фронта.

Художник за разработкой картины для росписи зрительного зала

В начале лета 1942 года Совнарком СССР постановил выделить один миллион рублей на завершение строительства театра и включить его в список первоочередных объектов. Уже в ноябре (на недостроенной сцене театра) эвакуированный из Ленинграда симфонический оркестр исполнил Седьмую («Блокадную») симфонию Дмитрия Шостаковича.

В 1943 году были завершены все основные монтажные и отделочные работы.

В достройке театра активно помогали заводы Новосибирска. Они выделяли материалы и рабочую силу. Так, слесари-монтажники авиационного завода имени В. П. Чкалова монтировали механические устройства для театральных занавесей, строительный цех завода оснащал сцену.

5 февраля 1944 года правительственная комиссия приняла в эксплуатацию главные помещения, передав здание дирекции Новосибирского Государственного театра оперы и балета. Осталось незаконченным лишь левой крыло театра и отделка в некоторых помещениях, но это никак не мешало деятельности театрального коллектива.

14 мая 1944 года Комитет по делам искусств открыл в Новосибирске балетную и хоровую студии и организовал большой симфонический оркестр филармонии.

Май 1945 года. Афиша открытия театра

Театр в день открытия - 12 мая 1945 года.

Зрительный зал. Деталь амфитеатра

Кольцевое фойе 2-го этажа

Портал сцены

В 1946 году состоялась премьера первого балета "Корсар"

Левое крыло здания не было достроено, простояв в кирпичных стенах и без перекрытия еще до 1954 года.

Крыло здания было отдано под общежитие артистов и театральных работников.

Вид с улицы Ленина (Быв. Проспект Сталина)

Очень долго не благоустраивалась площадь перед театром оперы и балета. В 1948 году заасфальтировали площадь и в сквере перед театром высадили ели. В 1953—1955 годах заново была заасфальтирована площадь имени В. И. Ленина, проведено благоустройство сквера и сделаны новые посадки зеленых насаждений.

Первые серьёзные гастроли театра состоялись в 1955 году на сценах Большого театра и Кремлёвского дворца.

А первые зарубежные гастроли – в 1957 году в Китае.

Почтовая открытка с фотографиями театра оперы и балета

С момента основания в театре прошло более 340 премьер и капитальных возобновлений оперных и балетных спектаклей.

В 1963 году театру было присвоено звание "Академический".

Смотрите так же: История проектирования Новосибирского театра оперы и балета

При создании поста был использован материал из архива НГАТОиБ и журнала "Проект Сибирь" за что выражаю им большую благодарность!

Навигация по блогу

- 1 комментарий

Gelio

История проектирования Новосибирского театра оперы и балета

Новосибирский театр оперы и балета — крупнейшее в России театральное здание. Его история начинается в конце 20-х годов когда появилась потребность в постройке в Новосибирске Большого театра Сибири в составе комплекса Дома культуры и науки на основе создания театра нового типа. Изначально проектировать здание поручили московскому архитектору А.З.Гринбергу...Читать далее

Дом Науки и Культуры (ДКиН), по выполненному весной 1930 г. первоначальному проекту А.З. Гринберга и И.В. Киренского, состоял из шести соединенных переходами корпусов, в которых размещались: театр на 3000 мест, концертный зал на 750 человек, музей, библиотека, выставочное здание и научно-исследовательский институт.

В ходе строительства была реализована только театральная часть задуманного комплекса.

В те годы театр представлялся «наиболее доступным орудием пропаганды идей социализма».

Авторы проекта ДНиК А.З. Гринберг, М.И.Курилко, Т.Я.Бардт

В 1930 г к проектированию театра в Новосибирске подключились Т.Я. Бардт и М.И. Курилко,

Они разработали для него специальную систему "Теомасс": Театр, зал собраний, демонстрации, спортивные мероприятия, механизация сцены, разрез с кинопроектором)

Макет зальной части театра

Здание должно было стать "театром техники и реальной обстановки. Перед зрителем могли появляться с улицы колонны демонстрантов, автомобили, тракторы или экипажи, проходящие на всей скорости, при этом предполагалось, что круговые платформы (фурки) могли двигаться с той же скоростью в противоположном направлении.

Проектировался "сверхмеханизированный театр ланетарного типа" при необходимости трансформируемый в цирк, планетарий или бассейн для водных пантомим.

На внутреннюю поверхность купола с помощью специального киноаппарата, дающего проекцию в 360°, во время театрального действия можно было проектировать киноленты.

Ультрановаторские идеи Т.Я. Бардта и М.И. Курилко в области сценографии выразились в устройстве трансформирующегося зала, который мог превращаться в круглый амфитеатр для цирковых и особых театральных действий.

Планировалось устройство подвижного транспортера- галереи вокруг сцены и под амфитеатром зрительного зала, что должно было обеспечить быструю смену декораций и перенесение действия в различные точки зрительного зала.

В 1931 г. было начато строительство здания по новому эскизному проекту, составленному А.З. Гринбергом и М.Т. Смуровым по наброскам схемы театра, выполненным Т.Я. Бардтом и М.И. Курилко.

Гладкий железобетонный купол возводимого в Новосибирске театра был для того времени выдающейся конструкцией.

Его проект выполнили профессор П.Л. Пастернак и инженер Б.Ф. Матери. Была создана уникальная конструкция

- «наиболее совершенный и грандиозный по своим размерам железобетонный купол».

При размерах 60,0 м и высоте 25,0 м толщина рабочей оболочки купола равна всего 8 см, что составляет всего 1/750 часть диаметра, т.е. достигнут почти наивысший предел рационального использования железобетона как материала.

План второго этажа. Архитектор Рошин

Зрительный зал. Фотография с макета на постоянной строительной выставке в Москве

Интерьер вестибюля

Интерьер кулуаров

Интерьер фойе-буфета

Рекреация на кровле вестибюльной части

Продольный разрез

Совмещенный план 1 и 2 этажей

В 1933 г. конструктивистские формы Дома Культуры и Науки подвергли критике (в связи , но А.З. Гринберг отказался радикально "обогатить" архитектуру здания. И тогда комитет содействия строительству ДНиК объявил открытый конкурс на "составление проекта обработки фасадов строящегося в Новосибирске театра".

Конкурс был объявлен через газету «Советская Сибирь», где были опубликованы и его условия. Преамбула условий гласила: «Идея театра, возникшая на основе социальной революции и социальных сдвигов в народных массах, должна быть заключена в наружные формы, отражающие характерные черты этой эпохи... разрешить поставленную таким образом задачу голым техницизмом нельзя».

Группа проектировщиков в работе над конкурсным проектом реконструкции ДНиК.

Конкурс состоял из двух туров, в которых участвовали архитекторы Новосибирска, Томска и Москвы.

Б.А. Гордеев, С.П. Тургенев, Б.И. Дмитриев

Архитектор: Масленников В.С.

Архитектор: Брюханов

Архитектор: Бурлаков И.А.

Архитектор: Бурлаков И.А.

Архитектор: Бурлаков И.А.

Архитектор: Бурлаков И.А.

Архитектор: Тейтель В.М.

Архитектор: Тейтель В.М.

Архитектор: Якубовский П.Г.

Архитектор: Якубовский П.Г.

Архитектор: Парыгин С.И.

Архитектор: Парыгин С.И.

Архитектор: Парыгин С.И.

Архитектор: Парыгин С.И.

Архитектор: Воронов И.Т.

Архитектор: Гольц Г.П.

Архитектор: Крячков А.Д.

Архитектор: Крячков А.Д.

Архитектор: Крячков А.Д.

Архитектор: Гордеев Б.А.

Гордеев Б.А.

Гордеев Б.А.

Гордеев Б.А.

После проведения конкурсов архитектор Б.А. Гордеев, проект которого победил во втором туре второго конкурса, для дальнейшей разработки проекта в 1934 г. был направлен во Вторую мастерскую Моссовета академика А.В. Щусева, где при участии сначала А.Б. Куровского, а затем - B.C. Биркенберга, по технологической схеме Г.М. Данкмана была выполнена окончательная редакция проекта.

Технической проект перепланировки новосибирского дома науки и культуры

В августе 1935 года Наркомпрос принимает решение отказаться от системы «панорамно-планетарного театра» и строить ДНиК как обычный оперный театр.

1937 Год План 4 этажа зрительной части

Интерьер зала по проекту Лансере Е.Е. до принятия варианта реконструкции Г.М.Данкмана

Интерьер фойе-буфета 2 этажа

Интерьр зала по проекту Е.Е. Лансере до принятие реконструкции Г.М.Данкмана

Развертки стен фойе-буфета 2 этажа

Интерьер зала. Окончательный вариант

Для улучшения акустики к железобетонному своду был подвешен деревянный потолок.

Вместимость зала была сокращена с 2500 до 1900 человек.

Люстра кольцевого фойе 2 этажа

Проект. Б. И. Дмитриев. 1939 г.

Кресло зрительного зала

Люстра зрительного зала

Фрагмент фасада

Совмещенный план 1 и 2 этажей

Разрез здание по продолной оси (Новосибирсгражданпроект для капитального ремонта)

В результате многочисленных переделок здание театра имеет такое большое количество лишних помещений, что в них можно было бы разместить еще несколько зрительных залов.

В 1937 году был репрессирован главный инженер строительства театра С.А. Полыгалин.

Вв 1938 г. арестован создатель системы «Теомасс» Т.Я. Бардт.

Здание театра было названо "самым большим и неудачным детищем конструктивизма".

При строительстве в несколько раз была превышена заявленная смета, поэтому власти пришли к выводу, что строительство Новосибирского театра оперы и балета было «начато в 1931г. с явно вредительскими целями - заморозить государственные средства на объекте, ...отвлечь государственные средства от более необходимых мероприятий социально-бытового строительства, тем самым вызвать недовольство

трудящихся и антисоветскую агитацию...".

Благоустройство площади Ленина

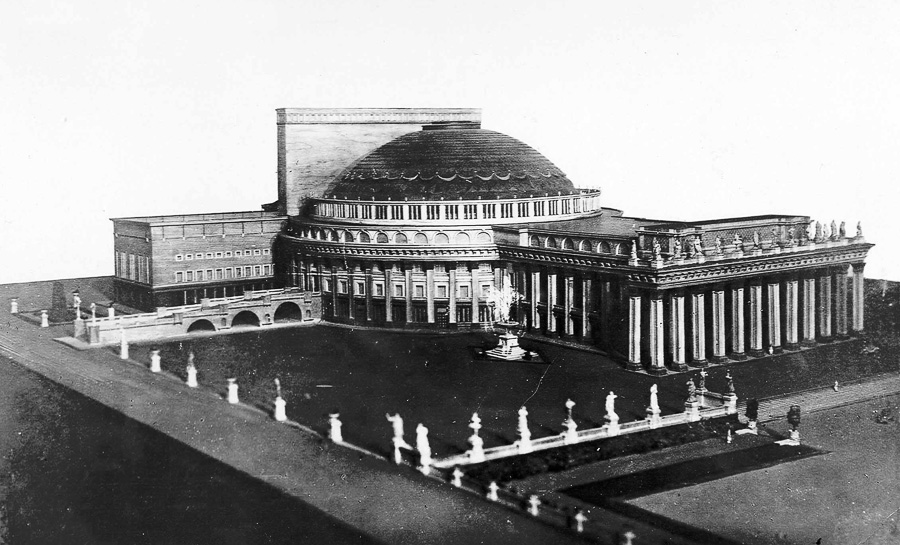

Макет новосибирского театра и его проект выставили в 1937 г. в советском павильоне на Всемирной выставке в Париже, где он был удостоен высшей награды — Гран-при.

В 1938 г. макет демонстрировали на Всесоюзной строительной выставке в Москве.

Продолжение следует...

При создании поста был использован материал из журнала "Проект Сибирь" за что выражаю его редакции большую благодарность!

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

Архитектурная и интерьерная фотосъёмка в Новосибирске и других городах Сибири

Иркутск, Омск, Красноярск, Интерьер, Новосибирск, байкал, архитектура

Несмотря на распространенное мнение о том, что я снимаю только с высоты, я решил подготовить специальную подборку архитектурных и интерьерных фотографий, сделанных в разных городах Сибири.Читать далее

Коттедж в Боровом (Новосибирская область)

Спортивный центр "Энергия" на ОбьГЭСе

Боулинг клуб "Cube" (Красноярск)

Ледовый дворец спорта "Арена Омск"

Красноярский бизнес-центр "Сириус" и "Лексус-центр"

БЦ "Новоград"

Строительство Новосибирского экспоцентра

СГУПС (бывший НИИЖТ)

Торговый центр "Оптима"

ТЦ "Метромаркет"

Жилой дом на Иртышской набережной в Омске

ИрГУПС

ТЦ "Европа"

Ермака, 4

В Новосибирске тоже есть своя Эйфелева башня

Находится она на территории Левобережного рынка

Частный дом в Омской области

Бизнес центр "Hilton"

Дом-КотЭ в Новосибирском зоопарке

"Первая башня" - самый высокий небоскреб в Сибири

Бизнес-центр "Партнер"

Бизнес-центр "Gloryon"

"Сбербанк"

ТЦ "Европарк" (Иркустк)

Отель "Анастасия" на озере Байкал

"Омск-Банк"

ЖК "Паркхаус"

"Extreme fitness"

Дача архитектора Андрея Чернова

Жилой комплекс "Кедровый"

БЦ "Кобра"

Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю

"Кокон" (Октябрьская магистраль, 3)

Деловой центр "Зеон" (Иркутск)

Навигация по блогу

- 1 комментарий

Gelio

Зимняя Казань с высоты (2012)

Казань — столица Республики Татарстан, населением в 1,2 млн. человек. Город расположен на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. В 2005 году было отпраздновано тысячелетие Казани. В 2013 году в Казани пройдёт XXVII Всемирная летняя Универсиада, в 2015 году — Чемпионат мира по водным видам спорта.Читать далее

Начало пешеходной улицы Баумана.

Пересечение Астрономической и Кремлёвской улиц.

Казанский кремль

Центр города

Мост Миллениум

Вантовый мост, пересекающий реку Казанку.

Петропавловский собор

Пересечение улиц Чистопольской и Мусина

Гостиница "Шаляпин Palace Hotel"

Площадь Тукая

Также известная как "Кольцо", бывшая пл. Куйбышева.

Петербургская улица

Дворец земледельцев.

Неофициальное название нового здания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Улица Баумана - "Казанский Арбат"

Главное здание КГУ (Казанский государственный университет)

Национальный культурный центр (НКЦ) "Казань" и Парламент республики Татарстан.

Торговый центр "Кольцо"

Гостинично-развлекательный комплекс "Казанская Ривьера"

Мечеть Кул-Шариф

Главный мусульманский храм Казани и Татарстана. Открыта в 2005, к 1000-летнему юбилею Казани.

Здание Правительства Республики Татарстан

"Гранд Отель Казань"

Богоявленская колокольня (1897)

Высочайшая из всех старинных построек города: 74 м.

Пересечение улиц Пушкина и Максима Горького

Татарский государственный академический театр им. Г. Камала

Спасская проездная башня казанского кремля

Остановка транспорта: Мусина

Станция метро "Аметьево".

Представляет собой остеклённый двухъярусный мост, перекинувшийся через Аметьевскую магистраль.

Жилая застройка на набережной

Ново-Савиновский район

Пенсионный фонд Республики Татарстан

Слева улица Пушкина

Пересечение проспектов Ямышева и Фатыха Амирхана.

"Татнефть Арена"

Многофункциональный спортивно-концертный комплекс.

Один из самых больших и хорошо оснащённых в России и Европе ледовых дворцов спорта.

Развлекательный дом "Крепость"

ТЦ Молл Парк Хаус ("Park House")

В Казани 9 "Макдональдсов"

"Бахетле" ("Счастливый") — российская сеть продовольственных магазинов со штаб-квартирой в Казани.

Парк 1000-летия Казани

Строящийся жилой комплекс "Лазурные Небеса" - самое высокое здание Казани.

Улица Чистопольская

Жилой комплекс "Берег"

"Связьинвестнефтехим"

Парк "Черное озеро"

Территория ЖК "Магалан"

Смотрите так же:

1. Казань с высоты (2011)

2. Казань с высоты (2012)

3. Казанский метрополитен

Навигация по блогу

- 1 комментарий

Gelio

Фотографии ночного Новосибирска с БЦ "Сарэт" (2012)

И снова фотографии с самого высокого здания в центре Новосибирска — строящегося бизнес‑центра «Сарэт». Само 25-этажное здание уже получило статус долгостроя, так как строительство тянется уже с 2006 года.Читать далее

«Рога Бэтмена»

Площадь Ленина и сквер перед театром Оперы и балета.

Пересечение улиц Серебренниковской и Максима Горького

А вот на этом месте (сквер за оперным) могли, по одному из проектов, стоять небоскребы.

НГАТОиБ.

Новосибирский государственный театр оперы и балета — самое большое театральное здание в России.

Вокзал «Новосибирск‑Главный»

Вокзальная магистраль

Некоторые говорят, что это самая широкая улица города 24,5 метра. Хотя, вспоминая ширину ул. Немировича‑Данченко, я не могу поверить в это.

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

Полет на вертолете в пригороде Новосибирска. Вертолетный клуб "РосИнсталАвиа" (2012)

На днях, благодаря вертолетному клубу "РосИнсталАвиа", полетали в пригороде Новосибирска на вертолете Robinson R44. Всё же летом с вертолета вид гораздо интереснее и сочнее.Читать далее

Вертолетный клуб "РосИнсталАвиа" расположен рядом с Северным обходом в районе села Барлак.

Сейчас в распоряжении клуба два вертолета — Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil и Robinson R44 Raven I.

Ключ-Камышенское плато

Горнолыжная трасса "Иня"

Всего здесь четыре горнолыжных трасс общей длиной 1500 метров, с перепадами высот от 85 до 105 метров.

Первомайка. На переднем плане Микрорайон "Весенний"

Разъезд Иня

Микрорайон "Красная горка"

ТЭЦ-5

Нефтебаза "Сокур"

Загрузка бензовозов (налив)

Село Сокур

Порадовала реклама для скота ))

Место соединения нового участка дороги Северного обхода возле поселка Сокур.

Вот так это место выглядело еще летом.

Село Раздольное

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

Казанский метрополитен (2012)

Метро в Казани было открыто в 2005 году во время празднования тысячелетия города. Казанский метрополитен стал седьмым по счёту в РФ и первым в стране среди построенных после распада СССР. На данный момент метрополитен 7 станций на одной линии, протяженностью 11 км. Интервал движения составляет от 6 до 10 минут. Метрополитен работает с 6:00 до 23:00. Среднесуточный пассажиропоток составляет более 100 тыс. человек.

Стоит еще отметить, что из-за экономии электроэнергии освещение на станциях метро работает менее чем на 50%, поэтому в повседневности они выглядят несколько иначе, чем на фотографиях.Читать далее

Станция "Козья Слобода"

Это самая новая станция казанского метрополитена. Она расположена в заречной части города (после тоннельного пересечения реки Казанка) в Козьей слободе на пересечении улиц Декабристов, Ибрагимова, Чистопольская, Вахитова.

Станция была открыта в 2010 году.

С ей появлением пассажиропоток в метрополитене увеличился в 2,5 раза: с 45 тыс. до 105 тыс. пассажиров в день.

Интерьер станции выполнен в стиле хай-тек. Нелинейные колонны и элементы потолка, а также стены станции облицованы композитными, металлокерамическими и прочими современными отделочными материалами.

На расстоянии 60 см от края платформы в разграничительную полосу встраиваются светильники, которые включаются при подходе поезда к станции и предупреждают пассажиров о прибытии состава.

У станции открыты два вестибюля с четырьмя выходами.

Стена вестибюля над эскалаторами выполняется в виде экрана, на который возможна трансляция информации рекламного характера.

На станции установлены эскалаторы "Thyssenkrupp" с функцией стоп/старт, которая останавливает движение при отсутствии пассажиров и запускает при их появлении, что экономит электроэнергию и предотвращает износ деталей.

Стоимость одной поездки 15 рублей.

Для оплаты за проезд используются однодневные смарт-жетоны или смарт-карты.

Смарт-жетоны действует в течение суток, а точнее – с момента покупки до закрытия метро. Если ты не успел воспользоваться в течении дня жетоном, то его можно обменять на действительный, НО только по субботам и воскресеньям (так мне объяснили в кассе)

Кассовый зал

Станция "Кремлёвская"

Расположена возле Казанского Кремля, в начале улиц Баумана и Профсоюзная.

Расположение станции во многом обусловило и дизайн интерьера.

Стены облицованы бежевым мрамором с торчащими башенками, символизирующими башни кремля.

Путевые стены украшены мозаикой с фольклорными изображениями.

Всего 10 мозаичных панно: http://gelio-nsk.livejournal.com/102985.html

На перроне расположены башенки, символизирующие минареты казанских мечетей.

На своде можно видеть изображение дракона, по легенде охраняющего город.

Фрагмент потолка

Вообще, все элементы навигации в Казанском метрополитене двуязычные (русский и татарский языки).

А звуковые сообщения в вагонах даже трехъязычные - русский, татарский, английский.

Имеются два вестибюля — южный и северный.

Северный вестибюль открыт одновременно с открытием станции и имеет выход в город в сторону Кремля и в сторону протоки Булак, на площадь 1000-летия.

Северный вестибюль имеет и естественное освещение - через полусферический стеклянный атриум на поверхности.

Южный вестибюль был открыт весной 2006 года, но в связи с низким пассажиропотоком в 2008 году временно закрыт. Его открывают только на День Республики и Города (30 августа)

Станция "Площадь Тукая"

Расположена под центральной площадью Казани - площадью Габдуллы Тукая вдоль улиц Петербургская и Баумана.

Архитектурное решение станции связано с национальным колоритом - преобладают белый и зелёный мрамор. Одиночный ряд колонн (12 колонн), повёрнутые на 45 градусов.

На путевых стенах помещены 22 мозаичных панно в технике римская мозаика, изображающие героев сказок и темы произведений Габдуллы Тукая и его портретный образ.

Фрагмент панно "Коза и Баран"

Панно "Водяная"

Дрезина

Подземная галерея от северного вестибюля станции ведёт в подземный переход под площадью Тукая, из неё также есть входы в подземный этаж торгово-развлекательного комплекса "Кольцо".

Уголок, символизирующий улицу Баумана с экспозицией детских рисунков и бюстом Г.Тукая.

На каждой станции казанского метрополитена есть полный комплекс, предназначенный для досмотра пассажиров и багажа, включая рентген-интроскопы наподобие устанавливаемых в аэропортах и абсолютную новинку казанских транспортников – сканер «Homo Scan», позволяющий за пять секунд провести полный досмотр пассажира.

Станция "Суконная слобода"

Расположена в историческом районе Казани - Суконной слободе, под Петербургской улицей, у её пересечения с улицей Эсперанто.

Исторически на месте станции располагался центр производства и торговли тканями, ведь Казань лежала на Великом Шёлковом пути.

Это и обусловило название района, а в будущем и станции метро.

Построена в коричнево-кремовой гамме, в классическом стиле с двумя рядами мраморных колонн, пилястрами и бронзовыми светильниками.

По замыслу архитекторов, это должно отражать атмосферу Суконной слободы XVIII—XIX века.

Непосредственно возле южного входа на станцию расположен инженерный корпус казанского метрополитена.

Станция "Аметьево"

Станция представляет собой остеклённый двухъярусный мост, перекинувшийся через Аметьевскую магистраль.

На нижнем ярусе моста расположена станция, на верхней - крытая пешеходная галерея соединяющая Даурскую улицу и ж/д платформу "Аметьево".

Конструкция станции трёхпролётная, колонная.

Колонны цилиндрические и продольные серого цвета.

Поскольку интервалы между поездами очень большие (8-10 мин.), то посередине станции установлены таксофоны!

Возможно, как раз чтобы скоротать время! Я никогда такое не встречал...

Выход в сторону ж/д станции.

Станция "Горки".

Односводчатая станция мелкого заложения, с одной островной платформой. Максимальная высота свода от уровня платформы — 6 м.

Архитекторы: А.М.Мустафин, Р.М.Хисамов, Т.Ф.Мухаметзянов.

Путевые и торцевые стены перронного зала облицованы полированным зеленым мрамором "Индиана Грин".

Станция расположена на пересечении улиц Зорге, Родина и Мавлютова. Обслуживает жилой массив "Горки-1"

Станция имеет два подземных вестибюля, от которых к платформе ведут лестницы.

Кроме того, в спусках обоих вестибюлей имеется пандус и установлен платформенный подъемно-транспортный механизм, пригодные для инвалидов и других пассажиров с ограниченными функциями.

Конечная станция - "Проспект Победы"

Открыта в 2008 году. Станция колонная, мелкого заложения.

Основой интерьера станции является тема Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Колонны и стены станции облицованы мраморными и гранитными плитами. Спаренные колонны образуют как бы Триумфальную арку.

Каждая из арок посвящена одному из городов-героев, название которого написано на стекле, находящимся между спаренными колоннами.

В пролётах между колоннами размещены люстры, символизирующие салют Победы.

Архитектор: А.М.Мустафин

Еще одна особенность Казанского метро - здесь нет привычного циферблата над выездом в тоннель с указанием текущего времени и интервала движения. За интервалом машинисты следят через компьютер, установленный в кабине, а текущее время на каждой станции показывают такие стрелочные часы.

Вход в вестибюль расположен на пересечении улицы Зорге и проспекта Победы возле Приволжского рынка.

Предусмотрена пересадка на Казанский скоростной трамвай.

Электродепо ТЧ-1 "Аметьево" находится напротив Казанской ярмарки, съезды к нему ведут со станции "Аметьево" — в окрестности улицы Даурская.

Рядом с существующим зданием предусмотрен резерв для расширения/достройки отстойно-ремонтного корпуса.

Здание депо рассчитано на 82 вагона.

Казанский метрополитен использует современный отечественный подвижной состав. Все метровагоны в Казани оснащены асинхронным тяговым приводом, который позволяет повысить надежность и обеспечить экономию электроэнергии.К пуску первой очереди Казанского метрополитена были закуплены вагоны серии 81-55x.3 "Казань", изготовленные ЗАО «Вагонмаш» в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с фирмой Skoda Dopravni technika (Чехия). В течение 2005 года было поставлено 5 составов из вагонов типа "Казань". Каждый состав состоит из четырёх вагонов: двух головных моторных, одного промежуточного моторного и одного промежуточного безмоторного, вместимость каждого из которых — 250 человек. В дальнейшем производство вагонов типа 81-55x.3 было прекращено.

Для обеспечения линии, увеличившейся за счёт пуска станции станции "Проспект Победы" и "Козья Слобода" в конце 2010 было решено приобрести составы «Русич» 81-740.4/81-741.4 с увеличенным количеством дверей. В 2011 году на линии их было уже три состава.

Каждый состав «Русич» состоит из трёх двухсекционных сочленённых моторных вагонов: двух головных и одного промежуточного, вместимость каждого из которых — около 350 человек.Для служебной работы (перегона вагонов, перевозки хозяйственных грузов, маневровых работ) в Казанском метрополитене применяются контактно-аккумуляторный электровоз 81-582. Он был переоборудован из опытного электровагона 81-560 «Ритор» и поэтому внешним видом повторяет пассажирский вагон, но в отличие от него оснащён двумя кабинами, а в его салоне находится тяговая аккумуляторная батарея и прочее оборудование для работы, не зависящей от контактного рельса.

81-553.3 "Казань" на ремонте.

Благодарю руководство Казанского метрополитена за организацию фотосъемки.

Смотрите так же:

Казань с высоты (2011)

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

Новосибирск. Вид с ЖК "Эдем" (2012)

Вид на ул. Богдана Хмельницкого с жилого комплекса класса De‑luxe «Эдем», который расположен в Калинском районе города Новосибирска.- Нет комментариев

Gelio

Астрофизический центр с планетарием в Новосибирске (2012)

В Новосибирске завершается строительство детско‑юношеского астрофизического центра с планетарием. Это будет самый крупный в Сибири планетарий — диаметр купола составляет 16 метров. В состав комплекса входят две астрофизические башни, в которых будут установлены телескопы (в том числе солнечный) башня Фуко и телестудия. Открытие запланировано на февраль 2012 года.Читать далее

Городской планетарий расположен на южном склоне Ключ‑Камышенского плато. Засветка от центральной части города, расположенной севернее, не будет мешает наблюдениям. Территория, прилегающая к зданию планетария, оформляется в виде ландшафтного парка с астрономическими элементами. Здесь имеются площадки Солнца и планет солнечной системы, а также астероидов и комет, соединенные пешеходными дорожками.

Проект городского астрофизического центра был выполнен под руководством архитектора И.В. Поповского при активном участии Л.Л. Сикорука.

Куполообразное здание с примыкающими к нему двумя башнями‑обсерваториями выглядит как космический корабль, приземлившийся на склоне плато.

Рядом со зданием расположена башня Фуко, где находится маятник длиной 15 метров, он предназначен для демонстрации вращения Земли.

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

Кузбасс. Бачатский угольный разрез. "БелАЗ 75600" - самый большой грузовик в СНГ (2011)

Бачатский угольный разрез - является одним из крупнейших разрезов Кузбасса. Его годовая добыча составляет свыше 8 млн. 700 тыс. тонн. Осуществляет добычу топлива для энергетической и металлургической отрасли России и многих стран мира. На разрезе задействованы 29 экскаваторов, 63 автосамосвала, 9 локомотивов, 3 буровых станка и 24 бульдозера тяжелого типа. Самым большим среди автосамосвалов является "БелАЗ-75600", грузоподъемность которого составляет 320 - тонн, а полная масса - 560 тонн! "БелАЗ-75600" - самый большой грузовик в СНГ.Читать далее

Разрез "Бачатский" расположен в городе Белово Беловский городской округ Кемеровской области.

Размеры карьера составляют 10 на 2 км и глубиной 300 м.

Введен в эксплуатацию в 1949 г. С 1967 по 1994 год – предприятие носило название Разрез имени 50-летия Октября.

Разрез первым в мировой и отечественной практике в 1966 году начал добычу коксующегося угля открытым способом.

На данный момент в эксплуатации находятся 29 экскаваторов с ковшом ёмкостью от 4 до 33 м?, из них 8 — на добычных работах, 63 автосамосвала грузоподъёмностью 42-320 тонн, 9 локомотивов, 3 буровых станка, а также 24 бульдозера тяжелого типа.

На автомобильной технологии применяются экскаваторы ЭКГ-10, ЭКГ-15, ЭШ- 13/50, ЭШ-10/70, РН-2800ХР (фирмы "Harniscfeger"), в комплексе с автомобилями "БелАЗ-75138у", "БелАЗ-75303", "БелАЗ-75306", "БелАЗ-75600", "САТ-785В" ("Caterpillar") грузоподъёмностью 110—320 тонн.

Самым большим самосвалом на разрезе является БелАЗ 75600.

Да и не только на разрезе - это самый большой грузовик, производимый на территории СНГ и один из самых больших карьерных самосвалов на планете. Первый 75600 поступил на разрез в 2006 году, а сейчас таких здесь уже 4.

Грузоподъемность БелАЗ-75600 составляет 320 - тонн, а полная масса - 560 тонн!

За одну поездку «БелАЗ-75600» способен вывезти до трех железнодорожных вагонов горной массы.

Длина - 14.5 метра

Ширина - 9.25 метра

Высота - 7.22 метра (3-этажный дом)

Оснащен 18-цилиндровым дизельным двигателем весом 11 тонн и мощностью 2610 кВт (3500 лошадиных сил)

Объем двигателя - 77,5 литров.

Созданный в 2005 году, БелАЗ-75600 является первым на заводе самосвалом с применением электромеханической трансмиссии переменного тока на основе использования модульных электронных блоков преобразования пускорегулирующей системы, электронной системой контроля и диагностики работы систем, телеметрической системой обзора заднего вида.

[видео]

Видео процесса погрузки

Общий объем гидравлической системы – 600 литров масла, давление в рабочем контуре – 165 атмосфер. Рулевое управление у БелАЗа с аварийным контуром – в случае отказа основной системы или остановки двигателя, в работу вступают пневмо-гидравлические аккумуляторы, запаса энергии которых хватит для того, чтобы совершить пару маневров.

Эта махина может развивать скорость до 64 км/ч.

У машины 3 педали управления - газ, дисковый тормоз и электродинамический тормоз-ретардер. При его использовании мотор-колеса начинают работать в режиме генераторов, в качестве перегрузки подключаются сверхмощные резисторы. Для их остывания нужен 100-киловаттный электровентилятор. Обычные дисковые тормоза используются лишь для конечной остановки, на спуске же они быстро перегреются.

Заведует всей электроникой система управления "Сименс" – стоимость стоящих рядом с

кабиной электрошкафов составляет практически половину из 80 млн. рублей цены БелАЗ-75600.

Каждое из колес весит 8 тонн и стоит около миллиона рублей, а для монтажа нуждается в особом погрузчике-манипуляторе.

Шины — бескамерные, радиальной конструкции, с посадочным диаметром 63"

На сайте завода-изготовителя указано, что в дополнительные опции в самосвале входят кондиционер, система очистки воздуха в кабине, дополнительный отопитель в ней, электрообогреваемые зеркала, устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии электропередач, магнитола.

Погрузка породы с 33-кубового электрического экскаватора Р&Н –2800 ХР ("Harniscfeger)

Оператор экскаватора

Общая протяжённость сети автодорог составляет 110 км, из них 55 км — технологические автодороги.

Вскрышные породы после погрузки в автосамосвалы транспортируются на внешние бульдозерные отвалы, а также на перегрузы с последующей отгрузкой на железнодорожный транспорт и вывозкой на внешний экскаваторный отвал.

Машины, на каждую из которых приходится четыре водителя, здесь работают круглосуточно, с перерывами на сервис через каждые 250 ч.

За двенадцатичасовую смену 220-тонный БелАЗ проходит около 150 км, перевозит 5–7 тыс. тонн породы и расходует 2–2,5 тонны горючего.

Всего за год машина наматывает около 100 тыс. км, а ее ресурс до списания 600 тыс. км.

Как только солнце село, вдоль разреза прогремела серия взрывов длиною около 2 километров

Причем, процесс заряжания скважин на блоке механизирован на 99,4 %.

75600 на погрузке

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

Ангар в аэропорту Толмачёво. "Сибирь-Техник" (2011)

В 1964 году в аэропорту "Толмачево" города Новосибирска открылся крупнейший за Уралом авиационный ангар. Ангар принадлежит компании "Сибирь-Техник" входящая в группу компаний S7. Здесь выполняется техническое обслуживание самолётов Airbus А-310,319,320,321, Boeing В-737 и 767. Размеры ангара 137 на 72 метра, что дает возможность для одновременного технического обслуживания до шести воздушных судов(в том числе, двух широкофюзеляжных). Высота сооружения - 30 метров.Читать далее

Есть несколько легенд происхождения ангара. По одной из версий, главные конструкции ангара привезли с Дальнего Востока, где он достался СССР от побежденной Японии. По другой версии ангар был перевезен из Порт-Артура, который советские войска покинули в 1950-х годах, по третьей - это бывший док для подводных лодок из Калининграда-Кенигсберга, по четвертой - ангар немецкого авиазавода.

Причем немецкое происхождение ангара уже подтверждено. В заключении экспертов Сибирского Государственного университета путей сообщения (бывший НИИЖТ), проводивших очередное исследование технического состояния этого сооружения в 1997 году, записано: "Каркас здания стальной, собран из вывезенных из Германии по репатриации стальных элементов эллинга и отдельных элементов из проката производства бывшего СССР".

Сейчас в ангаре расположен центр технического обслуживания и ремонта авиационной техники ООО «Сибирь Техник», компании входящей в Группу компаний С7.

Техническое обслуживание зарубежных воздушных судов состоит из периодических проверок технического состояния самолётов, которые должны быть сделаны авиакомпаниями (компаниями по техобслуживанию) по прошествии определённого времени или определённого налёта часов.

Бывают следующие проверки: Transit check, Daily Check, A-check, B-check, C-check и D-check.

Transit check, это обслуживание на прилете/вылете. Daily Check 48-часовая форма, которая длиться до 1,5 часов и включает осмотр колес, тормозов, уровня масла и т.д. A-check проводится раз в 7 дней. На ней добавляется тестирование аппаратуры, проверка фильтров, другие дополнительные работы.

ЮТэировский борт Boeing-737-500 проходит проверку С-cheсk.

С-check проводится раз в полтора года или после 4500 часов налета.

Его продолжительность – 10 дней.

А это D-check - самый крупный вид ремонта. Он проводится раз в 6 и 12 лет.

Здесь проверяется силовой набор конструкции планера, крыла и пилонов двигателей, проводится рентгеноскопия и другие сложные методы неразрушающего контроля. (Когда снимают закрылки, на местах крепления оставляют мешочки, куда эи складывают элементы крепления. Чтоб не потерять)

Разбирается кабина, салон, кухни и туалетные комнаты, проверяются все основные элементы креплений, наличие ржавчины, микротрещин и т.д.

Проводится ремонт кресел, обновляются чехлы, заменяется оборудование.

разобранная кабина

Двигатель

Разобранные модули туалетных комнат

Для обслуживания самолетов в ангаре используется дизельный коленчатый самоходный подъемник Haulotte HA 18 SPX.

Максимальная рабочая высота 15 метров.

Все управление находится в платформе.

Заход в ангар Boeing 767-300 VP-BVH

Это самый большой тип самолета в "S7". Таких во флоте компании 2. На одном из таких в позапрошлом году я летал в Тайланд.

Буксировка

Длина этого самолета 54,9 м, а размах крыльев 47,6 м.

Кабина пилотов Boeing-767-300

Лопасти двигателя

Остекление ангара

Борт ручной работы )

Внешний вид ангара

Также силами работников ООО "Сибирь-техник" выполняется хранение и подготовка к утилизации ВС Ту-154 и Ил-86 авиакомпании "Сибирь"

Благодарю "Сибирь_техник" и![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) s7_direct_line за организацию фотосъемки!

s7_direct_line за организацию фотосъемки!

Смотрите также:

1. Споттинг в Новосибирском аэропорту "Толмачёво" (2010)

2. Споттинг в Новосибирском аэропорту "Толмачёво" (2011)

3. Фрагмент дневного трафика в Новосибирском аэропорту "Толмачёво" (2011)

4. Споттинг в аэропорту города Пхукет (Тайланд) (2010)

5. Ангар "Сибирь-Техник" в Новосибирском аэропорту "Толмачёво"

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

Чиркейская ГЭС - самая высокая арочная плотина в России (2011)

Чиркейская гидроэлектростанция расположена на реке Сулак в Республике Дагестане. Это самая крупная ГЭС на Северном Кавказе и самая высокая арочная плотина в России. Она построена в узком Чиркейском ущелье глубиной более 200 м, шириной в нижней части 12-15 м, по верху - 300 м. Входит в Сулакский каскад ГЭС. Установленная мощность ГЭС - 1000 МВт. Среднегодовая выработка 2,47 млрд кВт·ч.Читать далее

Общий вид.

Чиркейская гидроэлектростанция построена в сейсмически активном районе, в сложных геологических условиях. Укладка бетона и монтажные работы выполнены с помощью трёх кабельных кранов грузоподъёмностью 25 тонн и пролётом 550 м.

Строительство было начато в 1964 году. Перекрытие русла р. Сулак было осуществлено путем обрушения взрывом скального массива. В результате взрыва было обрушено более 65 тыс.м3 породы. Суммарный вес заряда составил 37т.

В 1974 был введен в эксплуатацию первый гидроагрегат. Последний четвертый агрегат ввели в работу 1976 году. На строительстве ГЭС впервые были применены кабель-краны для укладки бетона в тело плотины.

Плотина имеет максимальную высоту 232,5 м, длину по оси гребня 338 м.

Арка двояковыпуклой кривизны симметричного очертания, упруго заделана по контуру в основание.

Толщина арочной плотины изменяется от 6 м на гребне до 30 м на контакте с пробкой.

Чиркейская ГЭС является крупнейшей из трёх гидроэлектростанций с арочными плотинами, имеющимися в России.

Чиркейская ГЭС, учитывая её маневренные возможности, стала основной регулирующей станцией в Объединенной энергосистеме Юга России.

Открытое распределительное устройство (ОРУ) напряжением 330 кВ.

По гребню плотины на летние пастбища перегоняют стада баранов.

Водохранилище Чиркейской ГЭС многолетнего регулирования имеет длину 40 км, максимальную ширину - 5 км.

От водоприемных отверстий плотины ЧГЭС берет начало 4 металлических напорных турбинных водовода диаметром 5,5 м.

Железобетонная оболочка водоводов имеет толщину 1,5 м.

Здание гидроэлектростанции расположено непосредственно у низовой грани пробки плотины.

Трансформаторы и распределительные устройства генераторного напряжения располагаются на перекрытии машинного зала.

Оригинальным техническим решением, не имеющим аналогов в практике гидростроительства, является двухрядное расположение гидроагрегатов и отсасывающих труб. Сделано это для того, чтобы здание ГЭС минимально врезалось в крутые борта ущелья.

В здании ГЭС 2 параллельных машинных зала, при этом машинные залы объединены таким образом, чтобы при монтаже можно было пользоваться общей монтажной площадкой. Перенос ротора генератора массой около 560 т производится двумя кранами грузоподъемностью по 320 т, соединенными общей траверсой.

4 радиально-осевых гидроагрегата мощностью по 250 МВт, работающих при расчётном напоре 170 м.

Производитель генераторов ГЭС — "Уралэлектротяжмаш"

Во время пресс-тура проводился плановый капитальный ремонт 4-го гидроагрегата и благодаря этому нам удалось попасть в осушенную спиральную камеру гидротурбины. Спиральная камера обеспечивает равномерное поступление воды по всему периметру направляющего аппарата, т. е. осесимметричный режим работы всех направляющих лопаток. Проходящая здесь вода имеет давление в 17 атмосфер.

На данный момент ремонт завершен и гидроагрегат введен в эксплуатацию.

Диаметр рабочего колеса турбины 4,5 м, вес – 55 тонн.

Диспетчерская

Подъезд к зданию ГЭС осуществляется через туннель длиной 800 м по дороге правого берега.

Галлерея

Кран на гребне плотины.

Холостой водосброс выполнен в виде тоннеля с открытым сливным лотком внутри скалы левого берега. В 85 метрах от плотины расположено входное отверстие пролетом 22 метра.

От него под большим наклоном идет тоннель (12х9 метров) длиной 160 метров. Потом он переходит в слабонаклоненную часть длиной 350 метров, а после в открытый 221-метровый лоток с трамплином и боковым сливом-гасителем.

Сегментный затвор высотой 14м.

Эксплуатационный водосброс способен обеспечить пропуск воды объемом от 2400 до 2900 куб. м.

Климат района створа Чиркейской ГЭС засушливый. За всю историю эксплуатации Чиркейской ГЭС воду сбрасывали вхолостую всего три раза.

Технические коридоры в теле плотины

Геодезическая отметка

Особой удачей было поснимать Чиркейскую ГЭС ночью.![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) chistoprudov и

chistoprudov и ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) russos

russos

Выражаю большую благодарность Дагестанскому филиала "РусГидро" за организацию фотосъемки и тёплый приём!

Cмотрите фотоотчеты с этой поездки у![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) chistoprudov,

chistoprudov, ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) russos и

russos и ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) 4044415

4044415

Смотрите также:

1. Строительство Богучанской ГЭС (2011)

2. Саяно-Шушенская ГЭС (История строительства)

3. Саяно-Шушенская ГЭС (Внешний вид)

4. Саяно-Шушенская ГЭС (Гребень плотины)

5. Саяно-Шушенская ГЭС (Внутри ГЭС. Машинный зал)

6. Саяно-Шушенская ГЭС (Береговой водосброс)

7. Красноярская ГЭС

8. Судоподъёмник Красноярской ГЭС

9. Миатлинская ГЭС

10. Чирюртские ГЭС

11. Чиркейская ГЭС

Навигация по блогу

- 1 комментарий

Gelio

Вечерний Академгородок в Новосибирске (2012)

Верхняя зона Новосибирского Академгородка, снятая с местной первой жилой высотки, Ильича, 23.Читать далее

Главный корпус НГУ

Строительство нового корпуса НГУ

Улица Ильича

Новогодняя ёлка Академгородка

Новостройки на проспекте Академика Коптюга

Карта съемок в Новосибирске

Навигация по блогу- Нет комментариев

Gelio

Дагестан. Чирюртские ГЭС (2011)

Чирюртские гидроэлектростанции — комплекс 3 ГЭС на реке Сулак в Дагестане у города Кизилюрт. Входят в Сулакский каскад ГЭС. Плотина Чирюртских ГЭС образует небольшое водохранилище, водные ресурсы которого используются и для генерации электроэнергии и для питьевого, коммунального и промышленного водоснабжения, сельского и рыбного хозяйства. Совмещенный с плотиной Головной узел направляет воду по деривационному каналу длиной почти 3,5 км к Чирюртской ГЭС-1 мощностью 72 МВт. Пройдя ГЭС-1, вода по отводящему каналу длиной чуть более 1 километра попадает к Чирюртской ГЭС-2 ("Пионер Дагестана"). Также возле головного узла расположена недавно построенная Гельбахская ГЭС.Читать далее

Макет местности расположения Чирюртской ГЭС-1 (разумеется, масштабы искажены)

ГЭС построена по плотинно-деривационной схеме.

Диспетчерская. На момент съемки там проводился ремонт.

В здании ГЭС установлено 2 поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью по 36 МВт, работающих при расчётном напоре 42,5 м.

Строительство ГЭС началось в 1954 году, закончилось в 1964 году.

Среднегодовая выработка — 386 млн кВт·ч.

Вал, соединяющий рабочее колесо и генератор.

Он имеет длину 3,6 метра, диаметр — 0,6 метра и вращается со скоростью 187 оборотов в минуту.

Подача турбинного масла

Здание ГЭС.

Металлические турбинные водоводы диаметром 5,4 метра.

Вода к узлу подводится по деривационному каналу длиной 3,5 км.

Козловой кран на водозаборе.

На крыше этого крана находится звезда.

Я всё гадал, подсвечивалась ли она раньше или нет...

Как и говорилось ранее, пройдя ГЭС-1, вода по отводящему каналу длиной чуть более 1 километра попадает к Чирюртской ГЭС-2, так же известной как "Пионер Дагестана"

Сейчас станция находится на капитальном ремонте — идет текущий ремонт гидроагрегата и бетонной облицовки отводящего канала.

Осушенный отводящий канал.

Вид с крана

Мощность ГЭС — 9 МВт.

В здании ГЭС установлен один поворотно-лопастной гидроагрегат, работающий при расчётном напоре 7 м. В конце 2008 года на ГЭС был проведен расширенный капитальный ремонт, в частности, был заменены статор гидрогенератора и его система возбуждения, изменена форма отсасывающей трубы и углублён, очищен и отремонтирован отводящий канал, что привело к увеличению рабочей мощности ГЭС на 2 МВт.

Среднегодовая выработка электроэнергии — 42,8 млн кВт·ч.

Идем дальше...

Деривационный канал для ГЭС-1 и ГЭС-2 берет своё начало головном узле при водохранилище.

Затворы

Чюрюртское водохранилище.

Плотина комплекса Чирюртских ГЭС имеет донный водосброс, позволяющий сбросить излишек воды во время паводка.

Четыре тоннеля шириной 6 метров и высотой от 6 до 7 метров в проекте позволяют осуществлять расход воды до 3000 кубометров в секунду. Пользуясь тем фактом, что водосброс построен с огромным запасом по моментальному расходу (на Сулаке столь массивные паводки - редкость), в конце 1980-х годов институтами Ленгидропроект и Гидропроект была спроектирована Чирюртская ГЭС-3, позже уже при строительстве названная Гельбахская по названию селения Гельбах, расположенного рядом.

В здании Гельбахской ГЭС установлено 2 гидроагрегата мощностью по 22 МВт.

Важная особенность Гельбахской ГЭС - работа в автоматическом режиме. В будущем планируется перевод станции на полностью автоматический режим по безлюдной технологии.

Выражаю большую благодарность Дагестанскому филиала "РусГидро" за организацию фотосъемки и тёплый приём!

Cмотрите фотоотчеты с этой поездки у![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) chistoprudov,

chistoprudov, ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) russos и

russos и ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) 4044415

4044415

Смотрите также:

1. Строительство Богучанской ГЭС (2011)

2. Саяно-Шушенская ГЭС (История строительства)

3. Саяно-Шушенская ГЭС (Внешний вид)

4. Саяно-Шушенская ГЭС (Гребень плотины)

5. Саяно-Шушенская ГЭС (Внутри ГЭС. Машинный зал)

6. Саяно-Шушенская ГЭС (Береговой водосброс)

7. Красноярская ГЭС

8. Судоподъёмник Красноярской ГЭС

9. Миатлинская ГЭС

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

Высота 239. Челябинский трубопрокатный завод (2011)

"Высота 239" - название нового цеха, который находится на челябинском трубопрокатном заводе, одном из крупнейших производителей стальных труб в России. Это первый проект отечественной "белой металлургии", современного металлургического производства, основанного на инновациях, высочайшем уровне технологий, максимальной автоматизации процессов и принципиально новых условиях труда.экологической безопасности и соответствующей квалификации сотрудников.Читать далее

239 — это высота географической точки, где расположен цех, соответствующая высоте южной части Уральского хребта над уровнем моря.

Случайно оказалось, что это самое высокое месторасположение подобного производства в России.

Длина цеха - 720 метров

Цех интересен прежде всего своими дизайнерскими решениями – смелыми, неожиданными и яркими.

Его создатели – архитектурный отдел ЧТПЗ и дизайн-студия "Ё-программа".

Сумма инвестиций в строительство и закупку оборудования — около 21 млрд. рублей.

Основной вход в цех. Стеклянный лифт.

Мост

На полу-натуральная паркетная доска.

"Экскурсионная галерея", проходящая вдоль всего цеха.

Цифры наверху это "оси"

Производственные процессы протекают по бокам от этой галереи.

Благодаря использованию новейших технологий, "белая металлургия" ЧТПЗ разрушает один из наиболее устойчивых в прошлом стереотипов о том, что работа с металлом традиционно относится к "черным", грязным производствам – именно поэтому и для того, чтобы подчеркнуть высокую культуру производства, работники компании работают в белоснежной спецодежде.

Сад камней

Цех производит трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов.

Они предназначены для использования в строительстве магистральных трубопроводов в районах шельфовых разработок, сейсмически активных зонах, районах вечной мерзлоты, труднодоступной местности, при прокладке подводных и морских трубопроводов.

Цех выпускает 600 000 тонн труб большого диаметра в год!

Основное оборудование цеха это два больших прессы, гнущие стальной лист толщиной 2 см в трубу.

"Высота 239" победил в российском конкурсе в области строительства и архитектуры "Best Building Awards/Лучший Дом Года" в номинации "Выбор профессионалов".

Жаль только, что на съемку было уделено меньше 40 минут.

Навигация по блогу- Нет комментариев

Gelio

В 2011-ом году...

Читать далее

Открываем вертолетом бутылку лимонада...

Обновленная станция метро "Гагаринская"

Казахстан. Астана с высоты. Часть 1

Часть 2

И часть 3

Екатеринбург с высоты

Строительство Богучанской ГЭС в Красноярском крае

Омск

Площадь Ленина

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА)

Площадь Маркса

Крыша "Сбербанка"

Краснообск с высоты. ВАСХНИЛ

Споттинг в аэропорту "Толмачёво". Посадка Boeing 747-8F

Митинг протеста 10 декабря 2011 года

Новосибирское метро сегодня

Казань с высоты

Институт ядерной физики СО РАН

9 мая

Судоподъёмник Красноярской ГЭС на реке Енисей

В этом году мне удалось несколько раз поймать туман.

Речная прогулка по Оби на катере + шлюзование

Новосибирск с вертолета. Часть 1

Новосибирск с вертолета. Часть 2

Авиашоу на аэродроме Мочище с участием реконструированных И-16 и Миг-3

Челябинск с высоты

SSJ-100

Самый большой торговый центр Новосибирска. ТРК "Аура"

Самое высокое здание в Тюмени

Подборка фотографий Новосибирска за осень

Полет на Алтай на вертолете

"Сан Сити"

Строительство второй очереди Новосибирского технопарка в Академгородке

2GIS (Компания "ДубльГИС"). How it's made?

МФК "Сан Сити"

Новые станции метро в Екатеринбурге. "Чкаловская" и "Ботаническая"

Дагестан. Миатлинская ГЭС

Вид с башни мэрии Екатеринбурга

Новосибирский Академгородок с вертолета

Вид с ЖК "Корона"

НЭРЗ. Новосибирский электровозоремонтный завод

Покраска Новосибирского метромоста

Строительство третьего автомобильного моста через Обь в Новосибирске

Площадь Калинина

Бачатский угольный разрез. Самый большой Белаз 75600

А еще в этом году удалось выпустить календарь с видами Новосибирска...

... и фотоальбом

Спасибо всем кто читает мой блог! Поздравляю всех с наступающим новым 2012 годом!

Best regards! )

Навигация по блогу- Нет комментариев

Gelio

Площадь Кондратюка в Новосибирске (2011)

Площадь Кондратюка находится в Жеоезнодорожном районе Новосибирска. Образуется путем пересечения проспекта Димитрова, улиц Фрунзе и Советской. В начале XX века на этом месте располагался сад «Альгамбра». Снято с крыши ЖК «Александровский сад».Читать далее

Башенка в пентхаусе, который так и не продан по сей день.

Улица Нарымская. Площадь Лунинцев.

Площадь Кондратюка

Кондратюк Ю.В. — (1897–1942) — один из основоположников отечественной космонавтики. В начале XX века рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были использованы NASA в лунной программе «Аполлон».

БЦ «Кобра»

Карта съемок в Новосибирске

Навигация по блогу- 1 комментарий

Gelio

Фрагмент дневного трафика в Новосибирском аэропорту "Толмачёво" (2011)

Сегодня, находясь в Новосибирском аэропорту "Толмачёво" помимо основной задачи (о которой я расскажу позже), было время поснимать фрагмент дневного авиатрафика. В числе интересного - Ан-124 "Руслан", Boeing 747-428 и посадка на дозаправку нового (пятого) Sukhoi Superjet 100, который направляется в Московский "Аэрофлот" с завода изготовителя в Комсомольск-на-Амуре.Читать далее

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии ряда зарубежных компаний.

Первый полёт прототипа состоялся 19 мая 2008 года, а начало эксплуатации 21 апреля 2011 года.

Данный самолет стал пятым (четыре – в "Аэрофлот" и один – в "АрмАвиа") серийным бортом, который передали в эксплуатацию в 2011 году.

Приветливый экипаж )

Борт назван "Харитон Цховребов" в честь заслуженного пилота СССР. Цховребов налетал безаварийно 20000 часов. В 1967 году экипаж самолета "Ту-114", возглавляемый пилотом Цховребовым, совершил беспримерный перелет из Гаваны в Москву (через Мурманск). Воздушный лайнер прошел без посадки 10900 километров. Ни один гражданский самолет в мире еще не совершил беспосадочных перелетов на такое расстояние

Кабина пилота

Ресурсные испытания SSJ-100 проводятся в Новосибирске на заводе СибНИА.

Ан-124-100 "Руслан"

Является крупнейшим серийным транспортным самолётом в мире по грузоподъёмности.

Авиакомпания "Волга-Днепр"

Груша

Экспериментальная авиация.

Ан-12Б из СибНИА

Boeing 747-428

AirBridgeCargo Airlines - ABC

Запуск движков

На рулежке

Отрыв

Ил-76 в который потом начали грузить военный вертолет Ми-8

Смотрите также:

1. Споттинг в Новосибирском аэропорту "Толмачёво" (2010)

2. Споттинг в Новосибирском аэропорту "Толмачёво" (2011)

3. Споттинг в аэропорту города Пхукет (Тайланд) (2010)

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

Панорама вечернего Новосибирска. ЖК "Корона" (2011)

Панорама вечернего Новосибирска c жилого комплекса «Корона».Читать далее

Панорама

По клику открывается в 5200 пкс.

Улица Кирова

Станция метро «Октябрьская»

Вид в сторону улицы Восход

Октябрьская магистраль

МДМ Банк

Горская

Горский микрорайон

Театр «Глобус»

Мистическое небо над ТЭЦ‑3

Карта съемок в Новосибирске

Навигация по блогу

- 1 комментарий

Gelio

Дагестанский филиал "Русгидро". Миатлинская ГЭС (2011)

Миатлинская ГЭС - третья ступень Сулакского каскада ГЭС в Дагестане, выполняющая функцию контррегулятора Чиркейской ГЭС, выравнивая неравномерные суточные расходы воды в интересах сельского и рыбного хозяйства, не допуская при этом холостых сбросов. Расположена в 15 км. ниже Чиркейской ГЭС и в 13 км. выше Чирюртской ГЭС. Образуемое Миатлинское водохранилище также используется как источник водоснабжения в Махачкале и Каспийске. Мощность ГЭС — 220 МВт, среднегодовая выработка — 690 млн кВтч.Читать далееВ 1970 году были начаты подготовительные работы по строительству ГЭС. В 1977 году на правом берегу произошёл крупный оползень, в результате чего строительство было остановлено. В сжатые сроки пришлось выполнить крупномасштабные противооползневые работы, менять проектные решения и изменить схему гидроузла. В итоге здание ГЭС было перемещено на 1,5 км. Уже в 1982 года в тело плотины был уложен первый кубометр бетона, а в 1985 году был начат монтаж первого агрегата.

К 1986 году были запущены в работу оба гидроагрегата.

Машинный зал в береговом здании ГЭС

В здании ГЭС установлено 2 поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью по 110 МВт, работающих при расчётном напоре 46 м.

Ширина одного гидроагрегата – 6 метров.

Пульт управления

Вверху виден кран затворов водоуравнительного резервуара. Основная задача конструкции – избежать гидроударов в системе гидроузла, дать возможность силе воды уйти в свободный тоннель и водоуравнительный резервуар.

От сюда вода горная вода поступает в систему водоснабжения Махачкалы и Каспийска.

Сулак

Автотранспортный туннель в правобережных скалах реки, протяженностью 600 м., соединяющий здание ГЭС с плотиной.

Бетонная арочная плотина наибольшей высотой 86,5 м и длиной по гребню 179 м;

На данный момент в России находятся 3 плотины арочного типа.

Все 3 ГЭС расположены в Республике Дагестан – Миатлинская, Гунибская и Чиркейская.

В отличии от традиционного «столбчатого» метода Миатлинская арочная плотина возведена непрерывным способом, ярусами от берега до берега. Плотина была возведена менее чем за один год.

Панорама с крана открытия затворов холостого водосброса

Гребень плотины.

Водоприемник расположен на левом берегу, на некотором расстоянии от плотины.

Двухкилометровый тоннель подводит воду деривационным способом к гидроагрегатам станции.

Плотина ГЭС образует небольшое водохранилище площадью 1,75 кв.км, полной и полезной ёмкостью 47 и 22 млн.куб.м.

Плотина имеет 4 водосливных пролета шириной по 14 метров...

...которые к нашему общему восхищению, согласились для нас приоткрыть на короткое время!

Красота!

Вид с гребня

[видео]

Видео этого действия

Выражаю большую благодарность Дагестанскому филиала "РусГидро" за организацию фотосъемки и тёплый приём!

Cмотрите фотоотчеты с этой поездки у![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) chistoprudov,

chistoprudov, ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) russos и

russos и ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=88.3) 4044415

4044415

Смотрите также:

1. Строительство Богучанской ГЭС (2011)

2. Саяно-Шушенская ГЭС (История строительства)

3. Саяно-Шушенская ГЭС (Внешний вид)

4. Саяно-Шушенская ГЭС (Гребень плотины)

5. Саяно-Шушенская ГЭС (Внутри ГЭС. Машинный зал)

6. Саяно-Шушенская ГЭС (Береговой водосброс)

7. Красноярская ГЭС

Навигация по блогу

- Нет комментариев

Gelio

Новосибирск. Площадь Калинина (2011)

Вид еще одной площади в Новосибирске, снятый в «режимное» время. Только теперь на фото не вечерние огни, а утренние. Площадь Калинина находится на пересечении Красного проспекта, ул. Дуси Ковальчук и Перевозчикова.Читать далее

Главный корпус Приборостроительного завода

ТЦ «Калина»

Карта съемок в Новосибирске

Навигация по блогу

- 2 комментария

Gelio

Вечерний Новосибирск. Площадь Ленина со здания "Ростелекома" (2011)

Я давно хотел поснимать в вечернее время с крыши здания «Ростелекома» на Орджоникидзе, 18. Оно находится в месте выхода Вокзальной магистрали на площадь Ленина. Важная особенность вечерней съемки оттуда заключается в том, что отснять нужно все успеть в короткий промежуток времени, пока не включились софиты, которые подсвечивают рекламные настенные баннеры. Так как от них ни одна бленда не спасет.Читать далее

«Болгарский дом»

НГАТОиБ

Театр оперы и балета

Вокзальная магистраль соединяет центр города с ж/д вокзалом

Пересечение ул. Советской и Вокзальной магистрали

Часовня

Смотрите полную версию этого фотоотчета на сайте gelio.newsib.ru

Карта съемок в Новосибирске

Навигация по блогу

- Нет комментариев