Тёрка в тагах

airport altai architecture arctic aviation belokurikha chelyabinsk dagestan gazprom history hpp icebreaker ind iran istanbul kaliningrad komi komsomolskonamur metallurgy metro mining mirny Moscow nature nizhnynovgorod novosibirsk nsk port railway report ships space spb svetlogorsk tiksi tobolsk tomsk tumen turkey tver velikiyeluki yakutia

Большая Тёрка / Мысли /

Личная лента

Gelio

Зимний Новосибирск — заснеженный мегаполис в Сибири

Зима 2019-2020 годов, как и во многих других регионах России, выдалась в Новосибирске рекордно тёплой и снежной. Город за всю зиму так и не дождался трескучих сибирских морозов ниже –30°С, а к марту ледовый покров на реке Обь практически сошёл. Начало марта принесло новые температурные рекорды — до +5,2°С в черте города. Оттепели принесли плотные утренние туманы из-за перепадов ночных и дневных...Читать далее... температур.

1. Численность населения Новосибирска составляет 1,6 млн жителей.

2. Центр города находится на правом берегу реки Обь.

3. Город растянулся на 43 километра с севера на юг и на 25 километра — с запада на восток. В Новосибирске живет больше половины населения всей Новосибирской области.

4. Панорама Красного проспекта и площади Ленина (кликабельна — 3000 px).

5. Новосибирский оперный театр (НОВАТ) — самое большое театральное здание страны. Театр открылся 12 мая 1945 году. Первой постановкой была опера Глинки «Иван Сусанин».

6. Ширина купола — 60 метров, высота — 35 метров, то есть больше, чем 9-этажный дом. За грандиозные размеры театр иногда называют «сибирским Колизеем».

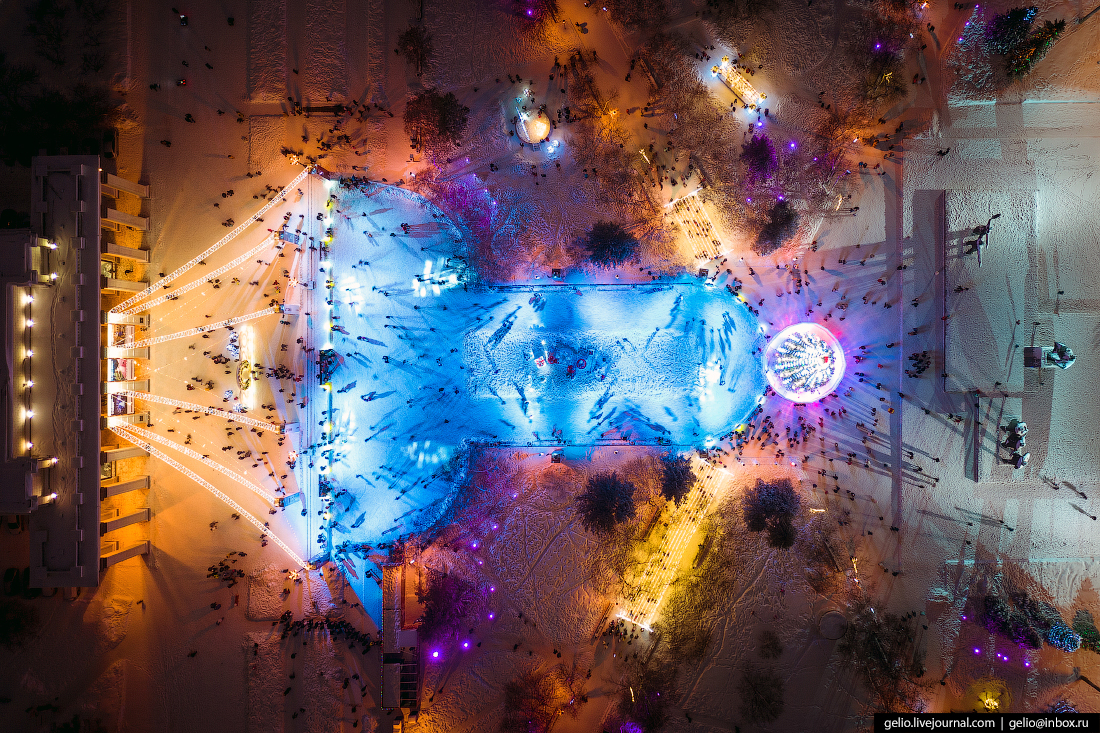

7. Новогодний каток в сквере у Оперного театра. Форма катка вызвала много противоречивых отзывов по всей стране, шутил по этому поводу и Иван Ургант в своём шоу.

8. В этом году ледовый каток впервые сделали в сквере перед театром. Раньше его заливали на парковке на противоположной стороне площади.

9. Площадь Ленина — самый центр Новосибирска. В прошлом она называлась Новой Базарной, Красной, Площадью жертв революции и носила имя Сталина. Памятник Ленину появился на ней в 1970 году.

10. Мэрия Новосибирска занимает здание Промбанка, которое построили в середине 1920-х годов. Впоследствии оно неоднократно перестраивалось и даже подросло на 2 этажа.

11. На переднем плане — Первомайский сквер и пересечение Красного проспекта с Октябрьской магистралью и улицей Максима Горького.

12. Новосибирский Краеведческий музей в историческом здании 1910 года. Изначально его использовали как административный и торговый центр: на первом этаже находились магазины, в подвале — склады, а на верху — городская управа, казначейство и банк.

13. Гостиница «Марриотт» открылась на улице Орджоникидзе в Новосибирске в 2014 году. Это был первый для города отель категории 5 звёзд.

14. От Красного проспекта отходит Октябрьская магистраль — с неё начинается улица Кирова, одна из главных магистралей Октябрьского района города.

15. Часовня Николая Чудотворца. Её построили в 1914 году в честь 20-летия со дня закладки железнодорожного моста. В 1930 году здание снесли, и на его месте какое-то время находилась статуя «Комсомолец». Часовню отстроили заново в 1993 году — к 100-летнему юбилею Новосибирска.

16. На горизонте за центром города — Заельцовский бор. До него от площади Ленина по прямой — всего около 4 километров.

17. Ось Красного проспекта, главной улицы города. Протяжённость проспекта — почти 7 километров.

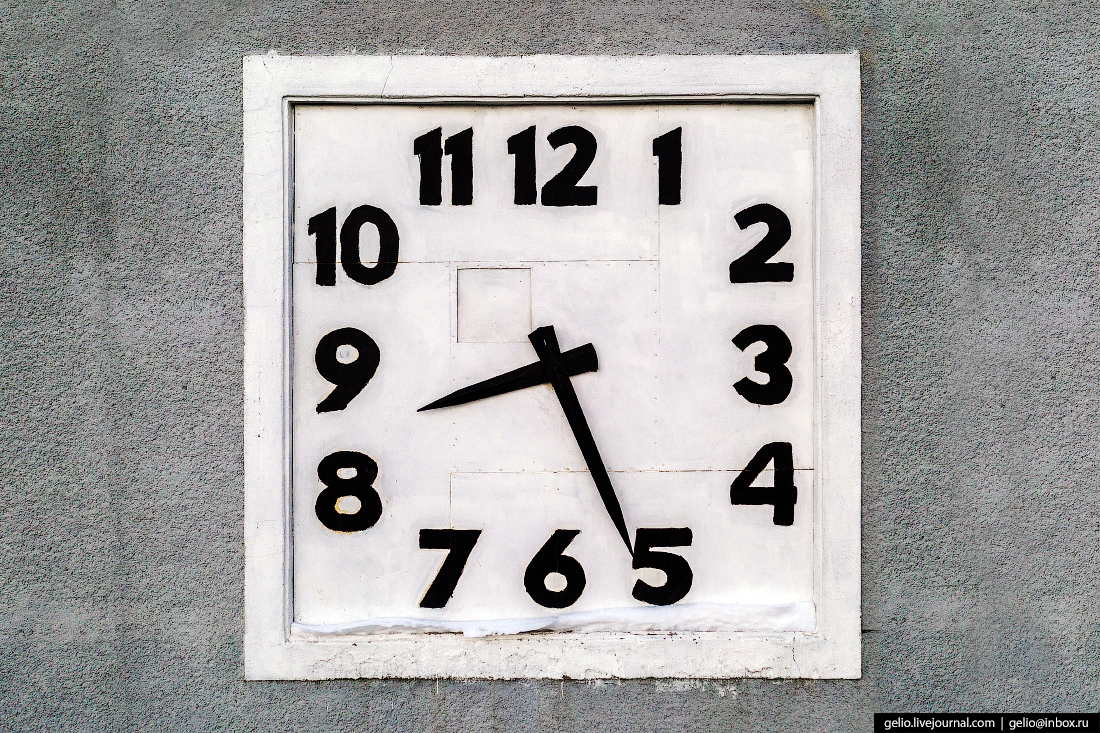

18. «Дом с часами» появился на Красном проспекте в 1934 году. Он считается одним из лучших сооружений архитектуры конструктивизма в Новосибирске.

19. Угол дома венчают часы с двумя циферблатами — один обращён к Красному проспекту, другой — к улице Коммунистической.

20. Пересечение Красного проспекта и улицы Свердлова изначально формировалось как административный квартал. В здании Новосибирского государственного художественного музея находился Сибревком.

21. Через дорогу от художественного музея — правительство Новосибирской области. Крайисполком — ещё один выдающийся памятник архитектуры конструктивизма.

22. Жилой дом на улице Коммунистической, 50 называют «Бэтменом». До 2015 года этот 21-этажный дом высоток 87,9 метра был самым высоким зданием Новосибирска.

23. Стоквартирный дом — пожалуй, самый знаменитый жилой дом Новосибирска. Построен в 1934-37 годах по проекту Андрея Крячкова. В 1937 году удостоен Гран-при международной выставки в Париже. На площади перед домом сегодня установлен памятник архитектору Крячкову, сквер также носит его имя.

24. Собор Александра Невского — одна из первых каменных построек на территории города. В советское время здесь располагался проектный институт и киностудия, а в 1980-х тут планировали открыть концертный зал.

25. Пересечение Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской, по которой ходит единственный сохранившийся в центре Новосибирска трамвайный маршрут — №13.

26. Здание молодёжного театра «Глобус», стилизованное под парусное судно, открыто в 1984 году.

27. Октябрьская магистраль связывает Центральный и Октябрьский районы города.

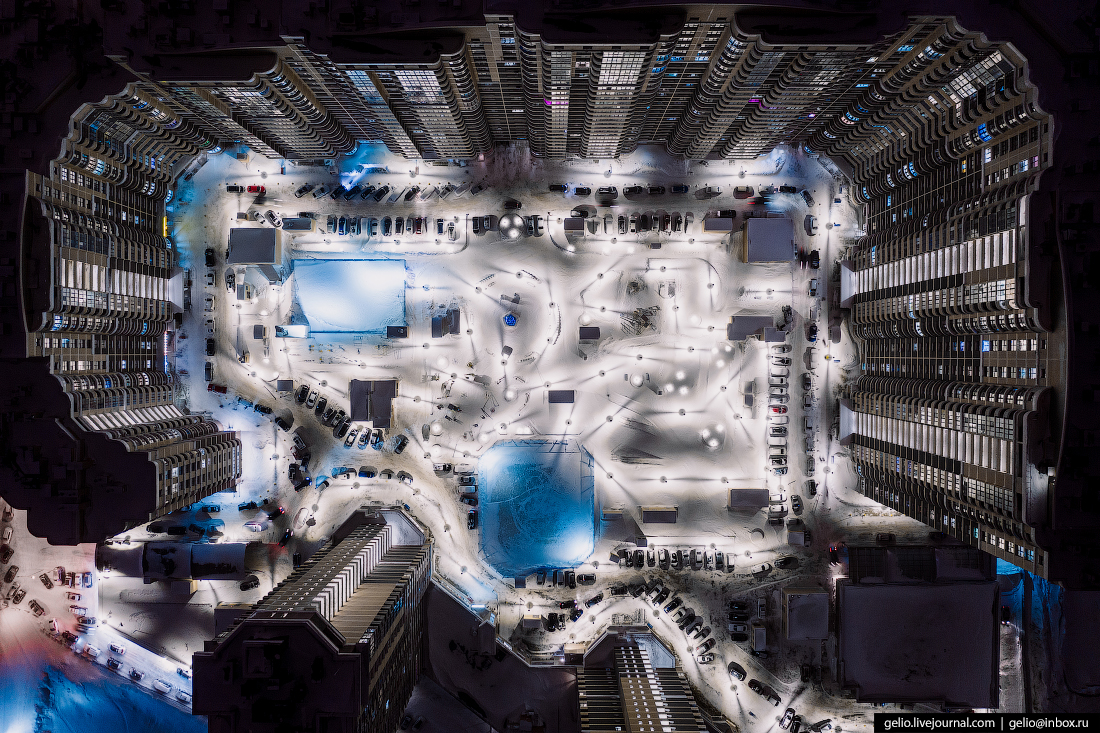

28. Жилой комплекс «Флотилия» — три 25-этажных жилых дома на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Ипподромской.

29. Законодательное собрание Новосибирской области работает в бывшем здании обкома КПСС в самом начале улицы Кирова.

30. Панорама центральной части Новосибирска.

31. Ипподромская магистраль частично проходит по бывшему руслу реки Каменки. Сейчас река заключена в коллектор.

32. Новый офис авиакомпании S7 Airlines на улице Кирова.

33. Авиакомпания S7 создана на базе Толмачёвского объединённого авиаотряда. Сейчас это крупнейшая частная авиакомпания России.

34. Проспект Димитрова — магистраль в центре Новосибирска, соединяющая Вокзальную магистраль с Димитровским мостом.

35. Пересечение улицы Ленина и проспекта Димитрова считается деловым районом — здесь сосредоточены многоэтажные бизнес-центры.

36. Улица Ленина — одна из главных улиц центра города. Отходит от Красного проспекта под прямым углом и круто поворачивает после пересечения с проспектом Димитрова.

37. Железнодорожный район Новосибирска в утреннем тумане.

38. «Новосибирск-Главный» — второй по величине железнодорожный вокзал в России.

39. Свой нынешний облик вокзал обрёл к 1939 году. Изначально вокзал был деревянным и имел два пути направления. Сегодня это самый большой вокзал Сибири с 14 платформами и общей вместимостью до 4 тысяч пассажиров.

40. В облике вокзала можно угадать образ паровоза, устремлённого на Восток.

41. Жилой комплекс Prime House на площади Кондратюка возведён на месте огороженного пустыря.

42.

43. Район станции метро «Речной вокзал». Это один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города для пассажиров, направляющихся в Первомайский и Советский районы города и город Бердск.

44. Ледовый городок на набережной, которую начали реконструировать в 2017 году.

45. Коммунальный мост, соединяющий Ленинский и Октябрьский районы города. Второе название моста — Октябрьский.

46. Коммунальный — первый постоянный автомобильный мост в Новосибирске. Его открыли в 1955 году.

47. Параллельно Коммунальному мосту через реку Обь переброшен Новосибирский метромост.

48. Метромост в Новосибирске — самый длинный крытый метромост в мире. Его длина — более 2 км

49. Площадь Карла Маркса — центр левобережья, самый загруженный транспортный узел Новосибирска. Здесь находится конечная станция Ленинской линии метрополитена — «Площадь Маркса», через которую проходит более 43 тысяч пассажиров ежедневно.

50. Телевизионная башня РТПС «Новосибирск». Её высота — 192 метра, то есть выше 60-этажного здания.

51. МФК «Сан-Сити» — ТРЦ и бизнес-центр на площади Карла Маркса.

52. Новосибирская ГЭС на реке Обь строилась для обеспечения области электричеством, но в основном служит защитой от сезонных паводков.

53. Академгородок — научный и образовательный центр Новосибирска, расположенный в 20 километрах к югу от центра города. Здесь находятся десятки НИИ.

54. Население Академгородка составляет около 75 тысяч человек.

55. Морской проспект и улица Ильича — главные улицы Академгородка.

56. Новый корпус Новосибирского государственного университета (НГУ) открыт в 2015 году.

57. Академгородок считается самой зелёной частью города. Лесные массивы между микрорайонами покрыты сетью пеших тропинок — местные жители легко в них ориентируются.

58. Пересечение Морского проспекта и улицы Жемчужной.

59. Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк) считается самым крупным в России. Основные здания — две башни, соединённые переходом-галереей на уровне 13-го этажа.

60. Панорама ночного проспекта Лаврентьева — главной научной улицы Новосибирска, на которой вообще нет ни одного жилого дома, только НИИ и административные здания. Раньше улица называлась проспектом Науки.

61. Четыре района Новосибирска на одном снимке: Центральный, Октябрьский, Железнодорожный, на другом берегу Оби — Кировский.

62.

63. Пересечение улиц Кошурникова, Фрунзе и Красина и ТРЦ «Сибирский Молл».

64. «Дом грузчиков», или Жилой дом работников речного флота, построен на месте, где в 1915 году прошла крупная забастовка грузчиков, требовавших повышения зарплаты.

65. Панорама центра Новосибирска. Ярко освещены Красный проспект, Вокзальная магистраль и улица Серебренниковская.

66. «Бэтмен».

67. Панорама Красного проспекта (кликабельна — 3000 px).

68. Мультибрендовый универмаг LUKSE на улице Серебренниковской.

69. Бизнес-центр «Капитал».

70. Жилой комплекс «Седьмое небо» из 24-этажных домов на пересечении улиц Ипподромской и Державина.

71. Трёхкамерный шлюз пропускает суда в обход плотины ГЭС. Рядом с ним расположен микрорайон Правые Чёмы, который новосибирцы называют просто «Шлюз».

72. Микрорайон «ОбьГЭС» вырос из посёлка гидростроителей, приехавших сюда во время сооружения Новосибирской ГЭС. Сейчас это часть Советского района Новосибирска.

73. Бизнес-центр и гостиница Doubletree by Hilton на пересечении улиц Каменской и Чаплыгина.

74. Микрорайон № 6 «Родники» — часть Калининского района на самом севере Новосибирска.

75. В наукограде Кольцово расположено одно из самых закрытых научных учреждений страны — федеральный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

76. Основное здание Академпарка за необычную форму часто называют «гусями».

77. На крыше мэрии Новосибирска — российский триколор и бело-зелёный флаг города.

78. Собор Александра Невского можно увидеть даже на первых исторических снимках Новосибирска.

79. Новогодний каток в сквере у Оперного театра.

80. Башни на площади Кондратюка.

81.

Другие мои репортажи о Новосибирске доступны по ссылке: gelio.livejournal.com/tag/nsk

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Зимний Кыргызстан — страна небесных гор

Республика Кыргызстан в советское время была одним из туристических центров, куда ехали отдыхать со всего СССР. О Тянь-Шане и Иссык-Куле слышали даже те, кто с трудом смог бы найти страну на карте. Тут можно найти красивейшие горные пейзажами и озёра. Есть чем заняться и зимой — горные походы, лыжи, сноуборд и даже геотермальные источники в сочетании с мягкой погодой. За богатейшую природу...Читать далее... Кыргызстан даже сравнивают со Швейцарией.

1. Горнолыжная база «Каракол» находится неподалёку от одноимённого города, к юго-востоку от озера Иссык-Куль.

2. Добраться до Каракола можно через Бишкек, потом необходимо проехать ещё 400 км на машине или автобусе. Поближе, на северном берегу Иссык-Куля, есть небольшой аэропорт Тамчы — от него до Каракола около 170 км.

3. База «Каракол» расположена в ущелье на высоте 2300 м над уровнем моря на склонах хребта Терскей-Алатау.

4. На базе пять подъёмников, в том числе четыре кресельных. Перепад высот — от 2300 до 3450 м. В советские времена на «Караколе» тренировались члены Олимпийской сборной страны.

5. Снег на слонах мягкий и пушистый — условия для любителей активного отдыха подходящие.

6. На склонах хребта — величественные хвойные леса.

7. Каракол привлекает и любителей парапланеризма. На фото — подготовка к спуску с вершины на высоте 3450 м.

8. Джеты-Огуз — живописное ущелье с красными скалами неподалёку от Каракола.

9. В переводе с киргизского языка название ущелья означает «скалы семи быков».

10. Эти скалы — популярный с советских времён природный памятник. А рядом с ущельем Джеты-Огуз находится курорт с геотермальными источниками.

11. Ущелье Джеты-Огуз образовалось благодаря одноимённой реке, впадающей в озеро Иссык-куль.

12. Озеро Иссык-Куль — крупнейшее в Кыргызстане. В списке самых глубоких озёр мира оно занимает 7-е место.

13. Ущелье Боз-Учук тоже подходит для фрирайдеров. Тут чуть меньше туристов, но не менее живописные пейзажи.

14. Юрточный лагерь с традиционной киргизской юртой. Её стены сделаны из войлока.

15.

16. Переход из юрточного лагеря до места спуска фрирайд занял около 3 часов.

17. Кыргызстан славится склонами Тянь-Шаня — их тут тысячи. За впечатлениями сюда едут даже туристы со всего мира.

18.

19. После спуска на склоне остаются одинокие следы — этим фрирайд и отличается от катания на подготовленных горнолыжных трассах.

20. Орто-Токойское водохранилище находится на границе Иссык-Кульской и Нарынской областей страны. Зимой его поверхность покрыта льдом — на высоте 1700 м стабильно низкие температуры.

21. За неповторимые зимние узоры на льду Орто-Токой называют Кыргызским Байкалом.

22. Площадь зеркала Орто-Токойского водохранилища — около 26 км². Это вдвое больше площади Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

23. В отличие от Байкала лёд на Орто-Токойском водохранилище может быть слишком тонким — всего 30 см. На машине по такому ездить опасно.

24. Подъём на ратраке в горы у села Джергалан (кирг. Жыргалан) — отсюда до Иссык-Куля чуть более 20 км.

25. Ратраки используют для прокладки и расчистки горнолыжных трасс, но часто и просто для перевозки пассажиров.

26. После подъёма к вершине на ратраке разбиваем лагерь — скоро спуск.

27. Любители фрирайда должны хорошо контролировать борд и лыжи на любой поверхности — иначе можно рухнуть в пухляк. Обязательно владеть и базовыми альпинистскими навыками.

28.

29. На вершины ратраки ходят по несколько раз в день.

30. С вершин открываются очень фотогеничные виды. За горизонтом и сотнями километров Тянь-Шаня — Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая.

31.

32. Павел Воробьёв — альпинист, обладатель титула «Снежный барс», который получил за зимний подъём на высочайшую вершину бывшего СССР — пик Коммунизма. Сейчас вершина находится на территории Таджикистана и переименована в пик Исмоила Сомони.

33. Кольцевая трасса А363 проложена вокруг Иссык-Куля. При желании и в хорошую погоду озеро можно объехать за сутки.

34. Традициям соколиной охоты в Кыргызстане уже много веков. Охотятся тут на лис, молодых оленей и грызунов. Охотников киргизы называют беркутчи.

35. Каньон Сказка находится около села Тосор на южном берегу Иссык-Куля.

36. Кыргызстан часто называют Страной небесных гор, потому что заснеженные вершины часто окутаны облаками.

37. Красные скалы каньона имеют причудливую форму — это результат ветровой эрозии на протяжении многих веков.

38. С высоты каньон Сказка напоминает марсианский пейзаж, разве что со снегом.

39. Некоторые скалы каньона имеют собственные названия, например, «Китайская стена».

40. Горячий источник Ак-Суу Кенч находится примерно в 20 км от Каракола. Тут оборудованы бассейны под открытым небом.

41. Башня Бурана — древний минарет рядом с городом Токмак, в 80 км от Бишкека.

42. Высота башни — почти 22 м. Её построили из кирпича в X–XI веках во времена правления династии Караханидов. Тогда постройка была вдвое выше, но потом частично обрушилась после землетрясения.

43. Башня Бурана когда-то стояла в древнем городе Баласагун, который отмечали на географических картах ещё тысячу лет назад.

44. На крыше башни находится смотровая площадка. Подняться на неё можно по винтовой лестнице.

45.

46.

47. Горнолыжная база «Чынкурчак» находится в 30 км от Бишкека. Тут есть пять кресельных подъёмников и трассы, которые подойдут даже начинающим спортсменам.

48. Протяжённость трасс на базе — более 10 км.

49. Этно-комплекс «Супара» — культурный и гостиничный комплекс под Бишкеком. Тут можно отметить праздник по киргизским обычаям, покататься на лошадях, пострелять из лука и даже порыбачить на форель.

50. На территории «Супары» установлен десяток тематических юрт. В этой ансамбль играет национальную музыку. В руках у девушки слева — комуз, справа — кыл-кыяк.

51. По замыслу создателей этнокомплекс отражает кочевую жизнь, культуру и быт кыргызов. Но одновременно это и гостиничный комплекс высокого класса.

52. Горнолыжная база «ЗИЛ» — ещё одно популярное место отдыха в 35 км от столицы Кыргызстана. Здесь работает пять подъёмников.

53. База стоит на высоте 1850 метров над уровнем моря. А в пяти километрах от базы «ЗИЛ» — ледник Кентор, добраться до которого можно на внедорожнике.

54. В октябре 2019 года на базе установили памятник президенту России Владимиру Путину. Тут уже стояли скульптуры Владимира Ленина и всемирно известного киргизского писателя Чингиза Айтматова.

55.

56. Памятник Саякбаю Каралаеву — великому киргизскому поэту и манасчы, то есть сказителю национального эпоса «Манас».

57. Лошади — часть культуры киргизов, в прошлом кочевого народа. Киргизскую породу вывели ещё 4 тысячи лет назад — она отличается выносливостью и неприхотливостью.

58. Город Каракол раньше назывался Пржевальском — в честь исследователя Средней Азии Николая Михайловича Пржевальского. Тут находится и могила великого путешественника и учёного.

59.

Благодарю Discover Kyrgyzstan за организацию поездки!

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Зимний Сургут — столица нефти и газа

Крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа расположен на правом берегу Оби. Город — центр нефтегазовой промышленности, в котором находятся штаб-квартиры крупнейших компаний отрасли: «Сургутнефтегаз», «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром переработка».

1. Сургут — самый большой город Ханты-Мансийского АО. Население Сургута — более 350 тыс. человек, а столицы Югры...Читать далее... Ханты-Мансийска — около 100 тыс. В 2019 году институт «Урбаника» поместил Сургут на 2-ю строчку интегрального рейтинга крупнейших городов России.

2. Район, где находится Сургут, по климатическим условиям приравнен к Крайнему Северу. Средняя температура года — –1,7°С, а заморозки бывают и летом.

3. Перекрёсток улицы Университетской и проспекта Ленина.

4. Офис «Газпром трансгаз Сургут» на Университетской. Дочерняя компания ПАО «Газпром» эксплуатирует систему магистральных газопроводов от Заполярного месторождения до самого юга Тюменской области.

5. В компании «Газпром трансгаз Сургут» трудится около 9 тыс. человек. Они обслуживают систему газопроводов протяжённостью более 6,3 тыс км.

6. Сургутский государственный университет, основанный в 1993 году, стал первым университетом в Югре. Главный корпус вуза, который часто называют «Кораблём», стоит на полуострове в излучине реки Сайма.

7. Музейный комплекс под открытым небом «Старый Сургут» открыт в 1999 году. На его территории стоит 14 деревянных домов — это реконструированные постройки рубежа XIX–XX веков из разных частей Сургута.

8. В 2001 году в комплексе «Старый Сургут» построен деревянный Храм во имя Всех Святых, в земле Сибирской Просиявших.

9. На кольце, где проспект Ленина пересекается с улицами Майской и Островского, установлен Памятник основателям Сургута. В бронзе отлиты фигуры князя Фёдора Борятинского и воеводы Владимира Оничкова, заложивших город в 1594 году. Рядом с ними — казак-плотник и священник.

10. Администрация города Сургута.

11. Сургутский Биг-Бен — башня на улице Островского, часть учебного корпуса Школы английского языка.

12. Очертания школы напоминают Вестминстерский дворец, в котором проходят заседания британского парламента.

13. Проспект Ленина — одна из основных магистралей Сургута. Проспект длиной более 4 км идёт от здания СурГУ до развязки с Нефтеюганским шоссе и дважды изгибается.

14. Штаб-квартира «Газпром переработка» на улице Островского. Компания занимается подготовкой и переработкой природного газа, газового конденсата, нефти и транспортом углеводородов.

15. мост через Обь — один из символов Сургута. Мост занесён в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому большому центральному пролёту длиной 408 м, поддерживаемому одним пилоном. Длина Югорского моста — 2110 м, с подходами — около 15 км.

16. 150-метровый пилон моста имеет высоту 50-этажного дома.

17. Параллельно Югорскому мосту Обь пересекает железнодорожный мост на линии Войновка — Новый Уренгой.

18. К пилону прикреплены 130 вантов, поддерживающих центральный пролёт моста.

19. Движение по Югорскому мосту открыто в 2000 году.

20. Вид в сторону Северо-Восточного жилого района Сургута.

21. Торгово-развлекательный центр City Center на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского.

22. Под крышей City Center — стрелочные часы. Отсюда до другой часовой башни, местного Биг-Бена — менее 1 км.

23. «Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы» — сказал пассажирам командир Airbus A321 Дамир Юсупов после аварийной посадки самолёта в кукурузном поле под Жуковским 15 августа 2019 года. Менее чем через месяц после этого события граффити с этими словами появилось на 9-этажке по адресу проспект Мира, 34а в Сургуте.

24. Кольцо у Молодёжного сквера на месте пересечения проспектов Ленина с проспектом Мира и улицей Григория Кукуевицкого.

25. Штаб-квартира градообразующего предприятия «Сургутнефтегаз» стоит на улице Григория Кукуевицкого — почётного нефтяника, заместителя генерального директора «Сургутнефтегаза» по капитальному строительству в 1977–1994 гг. При Кукуевицком Сургут приобрёл нынешний облик.

26. Сургут разделён на пять районов: Восточный, Центральный, Северо-восточный жилой, Северный промышленный и Северный жилой. Центр города плотно застроена многоэтажными домами. А промышленные объекты вынесены в северную и северо-восточную части города.

27. Яркая ночная подсветка в районе кольца у Молодёжного сквера.

28. Офисное здание Нефтегазодобывающего управления «БыстринскНефть» на проспекте Ленина, 75 — это одного из подразделений «Сургутнефтегаза».

29. Ночной проспект Ленина.

30. Автомобильная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе, проспекта Ленина и улицы Аэрофлотской построена со стороны главного въезда в Сургут со стороны Тюменского тракта. Через трассу переброшена декоративная красная арка.

31. «Аура» — крупнейший торговый комплекс Сургута, находится у въезда в город по Тюменскому тракту.

32. По Грибоедовской развязке можно добраться от железнодорожного вокзала до центра города.

33. Три жилых дома переменной этажности с подъездами лесенкой в 39-м микрорайоне на пересечении улиц Крылова и Семёна Билецкого.

34. 38-й микрорайон.

35. Первые поезда пришли в Сургут в середине 1970-х гг, а железнодорожный вокзал открыли в 1988 году в северной части города.

36. Пересечение Пролетарского проспекта и улицы 30 лет Победы в Северо-Восточном жилом районе Сургута.

37. Торгово-развлекательный центр «Вершина» в 34-м микрорайоне. По уровню зарплат Сургут держится в пятёрке самых благополучных городов страны, поэтому и ТЦ здесь хватает.

38. Сразу четыре микрорайона Сургута в одном кадре: 23-й 24-й, 25-й и 27-й. Чуть дальше — 30-й и 31а.

39. Сквер на улице Иосифа Каролинского разбит рядом со средней школой.

40. Северный рассвет над Сургутом.

41. Сургутский ЗАГС стоит недалеко от реки Саймы. А у входа в Дворец бракосочетаний можно рассмотреть скамью примирения.

42. Сургутская филармония на площади Советов — крупнейшее культурное учреждение города.

43. Парк «За Саймой».

44. Храм Георгия Победоносца на улице Университетской заложен в 2010 году, а освящён через три года патриархом Кириллом.

45. Храм в честь иконы Божьей Матери «Умиление».

46. Кафедральный собор Преображения Господа Иисуса Христа.

47. Соборная мечеть Сургута — первый исламский храм в Сургутском районе. Его стены расписывали мастера из Уфы и Набережных Челнов.

48. Дом на Югорском тракте, 43 изначально планировали построить 40-этажным. Он мог бы стать самым высоким зданием Югры и всей Тюменской области, но в итоге здание получилось 25-этажным.

49. Панорама Восточного района города, вдали виднеются краны Сургутского речного порта.

50. Во внутреннем дворе ЖК «Возрождение» на улице Мелик-Карамова работает исторический парк «Россия — Моя история».

51.

52. Огромный сургутский пончик посередине жилого квартала.

53. На самом деле это 3-этажное здание гаражного кооператива «Вираж» на улице Флегонта Показаньева.

54. В Сургуте работают две крупнейших ГРЭС. Топливом для них служат попутный нефтяной и природный газы. ГРЭС-1 — четвёртая по установленной мощности тепловая электростанция в России.

55. Сургутская ГРЭС-2 — крупнейшая электростанция России по годовой выработке электроэнергии.

56. Огромные станции нужны относительно небольшому Сургуту для обеспечения теплом и электроэнергией предприятий нефтегазового сектора. Жилой фонд и учреждения города потребляют лишь малую долю всей энергии.

57. Более 10 лет назад американские военные эксперты предлагали включить обе сургутские станции в список потенциальных целей на территории РФ. Причина — их ключевая роль в функционировании российского ТЭК.

58.

59.

60.

Смотрите также:

Сургут с высоты — 2017

Ханты-Мансийск с высоты — город пирамид и мамонтов

Югра с высоты. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Ханты-Мансийск с высоты — город пирамид и мамонтов

Город с населением 100 тыс. человек — столица крупнейшего нефтедобывающего региона России, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Очень компактный и ухоженный город стоит на холмах на правом берегу Иртыша, в 20 км от места его слияния с Обью.

1. История Ханты-Мансийска началась в 1931 году. Тогда новый город носил имя Остяко-Вогульск — по традиционным названиям...Читать далее... народов ханты и манси. При этом первые русские поселения на территории современного города существовали ещё в начале XVII века.

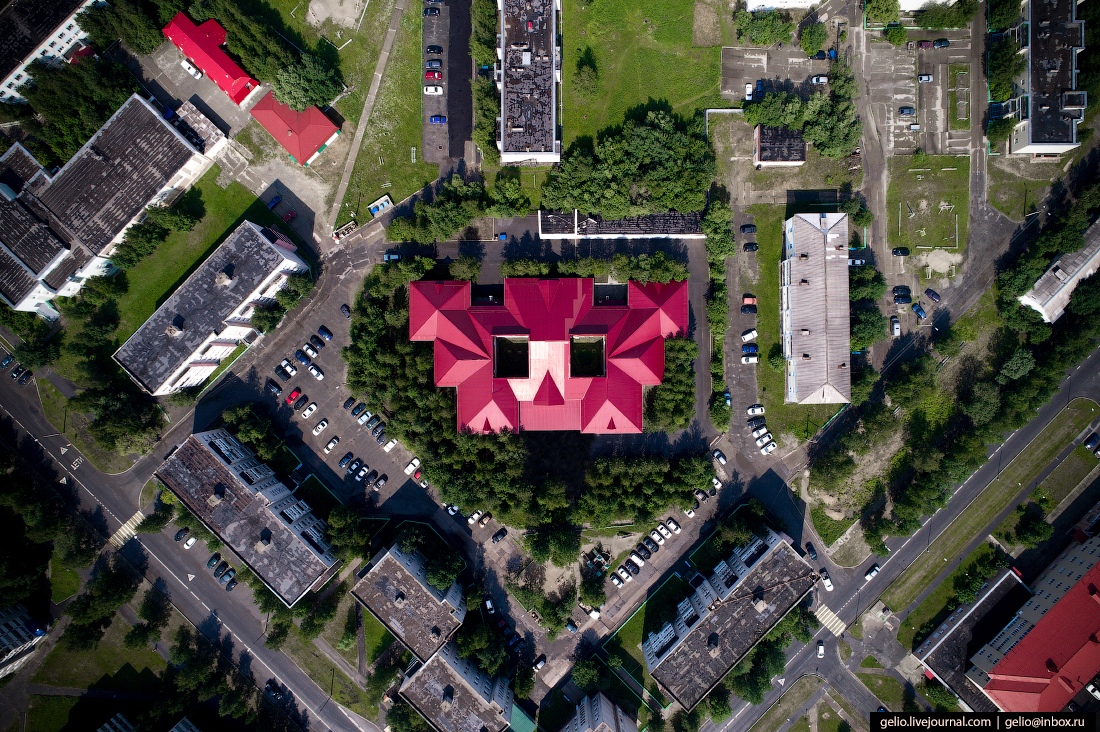

2. Центральная площадь — визитная карточка Ханты-Мансийска, главное место для городских праздников и концертов под открытым небом.

3. Торгово-деловой центр «Гостиный двор» с высоким куполом в форме шестигранной пирамиды построен в 2006 году. Необычное здание считается одним из символов города.

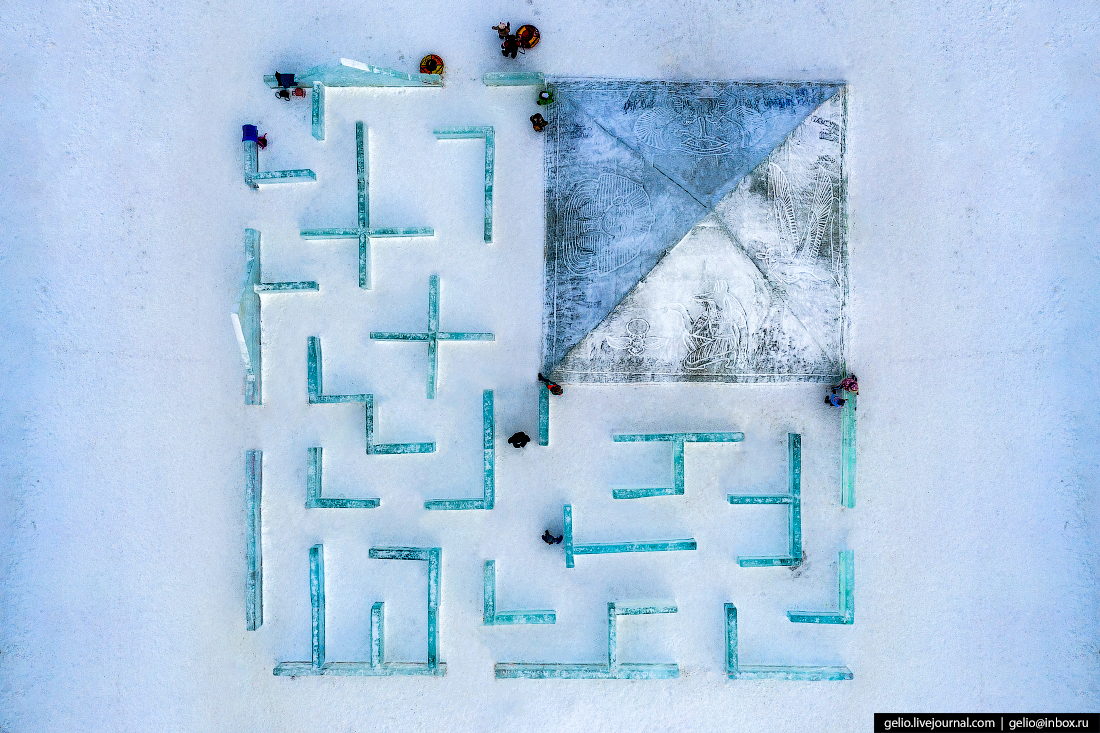

4. Главная ёлка и ледовый городок в центре Ханты-Мансийска. Новый год в городе празднуют с особым размахом — в течение нескольких лет тут проводят проект «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». В этом году праздничные мероприятия посетили больше 100 тыс. гостей и жителей столицы Югры.

5. Форма лабиринта напоминает популярную головоломку с металлическим шариком времён СССР.

6. Парк Победы и парк им. Бориса Лосева заложены в центре Ханты-Мансийска ещё в 1930-х годах. Парк Победы сначала носил имя Александра Пушкина, но был переименован после Победы в Великой Отечественной войне. Борис Лосев — комсомолец, погибший в годы гражданской войны.

7. В Ханты-Мансийске работает пять государственных музеев, картинная галерея Фонда поколений, концертно-театральный центр «Югра-Классик», шесть библиотек. По количеству учреждений культуры небольшой северный город можно отнести к лидерам в России.

8. Храм Воскресения Христова — кафедральный собор Ханты-Мансийска, заложенный в 1988 году в честь 1000-летия Крещения Руси.

9. Храмовый комплекс включает колокольню высотой 62 метра.

10. Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко чаще называют просто биатлонным центром. Он расположен в лесном массиве буквально посередине города. Комплекс носит имя первого губернатора Югры Александра Филипенко.

11. «Красный дракон» — автомобильный мост через реку Иртыш. Такое имя мосту дали за нестандартную форму и яркий цвет.

12. Мост, открытый в 2004 году, связал автодорогой Ханты-Мансийск и Нягань.

13. Через «Красный дракон» проходит трасса от Ханты-Мансийска до западной части Югры. Дальше по дороге можно доехать и до севера Свердловской области.

14. Культурно-туристический комплекс «Археопарк» — музей под открытым небом, в котором установлены скульптуры югорских животных Ледникового периода. Одна из самых узнаваемых фигур комплекса — группа «Мамонты».

15. Пирамида — памятный знак, посвящённый Первооткрывателям земли Югорской.

16. Высота пирамиды — 62 метра. Стоит она на Комиссарской горе высотой более 80 метров. На каждую из трёх граней пирамиды нанесены рельефы с главными героями югорской истории: ханты и манси, казаки-первопроходцы и нефтяникам, освоившим северные недра.

17. Внутри Пирамиды — три уровня. На самом нижнем — ресторан, на втором — музей, а на верхнем — смотровая площадка.

18. Самарово — самая южная часть Ханты-Мансийска, ранее бывшая отдельным селом.

19. В период летней навигации с речного вокзала Ханты-Мансийска ходят пассажирские суда — по Оби на них можно добраться, к примеру, до Берёзово и Салехарда.

20. Навигация в районе Ханты-Мансийска может длиться с мая по октябрь. Рядом с речным вокзалом работает и автовокзал.

21. На месте нынешнего Самарово в 1582 году произошла битва отряда Ермака с дружиной мансийского князя Самара. После этого на берегу Иртыша был заложен русский острог.

22. Ледовый дворец «Арена-Югра» — многофункциональный спорткомплекс и домашняя площадка хоккейного клуба «Югра», играющего в Высшей хоккейной лиге.

23. Храм Покрова Святой Богородицы основан ещё в XVIII веке, но был разрушен в прошлом столетии. Восстановлен в 1990-х годах.

24. Природный парк «Самаровский Чугас» с реликтовыми хвойными лесами имеет площадь более 6 тыс. га и находится в самом сердце Ханты-Мансийска.

25. Ханты-Мансийск — очень компактный и молодой город. Благодаря ландшафту и лесам уличная сеть в нём не такая регулярная, как во многих городах-ровесниках.

26. Югорская шахматная академия построена по оригинальному проекту архитектора Эрика ван Эгераата из Нидерландов.

27. По уровню развитию шахмат как вида спорта Югра, пожалуй, может сравниться только с Калмыкией. В 2010 году в Ханты-Мансийске проходила 39-я Шахматная олимпиада.

28. Улица Мира — одна из главных магистралей Ханты-Мансийска длиной более 4 км.

29. ООО «Газпромнефть-Хантос» — одна из крупнейших дочерних компаний «Газпром нефти». Предприятие ведёт добычу на территории Югры и Тюменской области.

30. Офисное здание компании «Газпромнефть-Хантос» на перекрёстке улиц Ленина и Свердлова.

31. Парк Победы.

32. Югорский государственный университет основан в 2001 году на базе филиалов вузов, работавших в Ханты-Мансийске. Конечно же, тут можно получить специальности для работы в нефгегазовом секторе.

33. Здание правительства ХМАО-Югры на улице Мира обращено фасадом к Центральной площади.

34. Суд Ханты-Мансийского автономного округа работает в современном здании на улице Чехова с 2011 года.

35.

36. Ханты-Мансийский банк основан в 1992 году, а в последние годы входит в корпорацию «Открытие».

37. На небольшой площади со скульптурой в форме яйца Фаберже стоят окружная библиотека, художественный музей и Центр искусств для одаренных детей Севера.

38. В коллекции Художественной галереи Фонда поколений ХМАО есть шедевры Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Василия Сурикова, Исаака Левитана.

39. Вид на улицу Энгельса и Центральную площадь с юга.

40. От Центральной площади до Объездной улицы и самой окраины города меньше 2 км по прямой.

41. Климат Ханты-Мансийска — континентальный. Город приравнен к районам Крайнего Севера. Фактически местный климат довольно схож с тем, что наблюдается и в более южных городах, например в Омске или Новосибирске.

42. В Ханты-Мансийске есть несколько горнолыжных спусков. В городе часто проводятся соревнования по лыжному спорту и биатлону.

43. Трубовидная развязка на пересечении улиц Чехова и Гагарина.

44. По объездной улице можно быстро добраться от микрорайона Южного до аэропорта, который находится к северо-востоку от Ханты-Мансийска.

45. Детские сады в Ханты-Мансийске тоже отличаются особой архитектурой. На фото — «Ёлочка» в Самарово.

46. … или «Солнышко» из четырёх корпусов в центре города.

47. А это «Теремок» в микрорайоне Иртыш.

48. Такие детские сады с круглыми корпусами резко отличаются от типовых панельных зданий, которые массово строили ещё в советское время.

49. На парковке северных городов всегда можно найти машины, водители которых не садились за руль с начала холодного сезона.

50. Пирамида. Вид сверху.

51. Жилые дома на улице Дунина-Горкавича рядом с Восточной Объездной улицей.

52. Протяжённость трасс Центр зимних видов спорта — более 15 км. На соревнованиях тут может собраться до 15 тыс. зрителей.

53. Комплекс «Cronwell Resort Югорская Долина» находится на Тобольском тракте. Один из его корпусов имеет форму конуса. Конусы и пирамиды в архитектуре Югры — отсылка к чумам, традиционным жилищам хантов и манси.

Смотрите также:

Ханты-Мансийск с высоты: компактный город среди тайги

Югра с высоты. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Мои фотографии за 2019

В 2019 году было много интересного: репортажи с промышленных объектов России — нефтехимических предприятий Башкирии, месторождений Югры и Ямала, ГЭС, авиазаводов. Несколько съёмок посвящены российской природе — уникальному плато Путорана, просторам Якутии, высокогорному Северному Кавказу, зимнему Байкалу и китобойному промыслу на Чукотке. Одна из самых дальних поездок за год — в ЮАР. И...Читать далее... традиционно — новые фоторепортажи с высотной съёмкой городов России.

1. Чиркейская ГЭС — самая высокая арочная плотина в России и самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Расположена на реке Сулак в Республике Дагестан.

2. Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый полёт он совершил в 2010 году, а скоро будет принят на вооружение.

3. Зимний Байкал — километры прозрачного льда с причудливыми узорами.

https://gelio.livejournal.com/241376.html

4. Башни Петронас (Petronas Towers) — небоскрёбы в малазийской столице Куала-Лумпур. С 1998 по 2004 год являлись самыми высокими зданиями мира.

5. Озеро Баскунчак — бесконечное месторождение соли на севере Астраханской области.

https://gelio.livejournal.com/244520.html

6. Ленские столбы — каменный лес Якутии, на берегу реки Лена. В 2018 году столбам присвоили статус национального парка.

https://gelio.livejournal.com/243708.html

7. Салехард с высоты — город на полярном круге, столица Ямало-Ненецкого автономного округа.

https://gelio.livejournal.com/241445.html

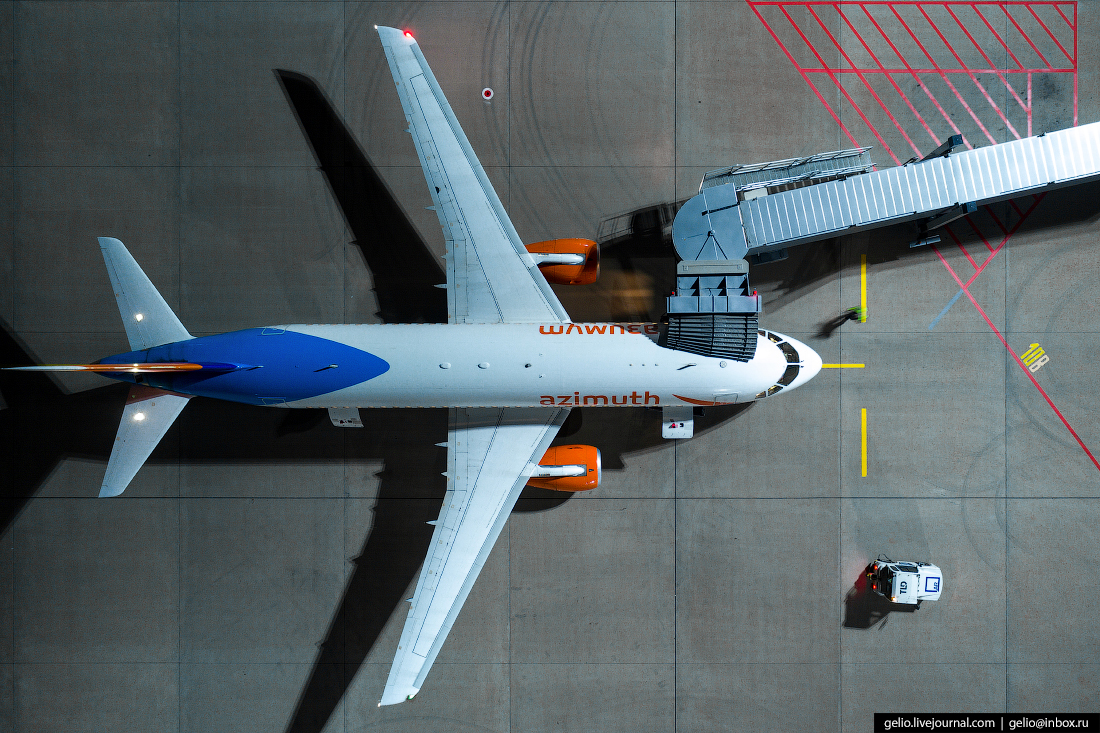

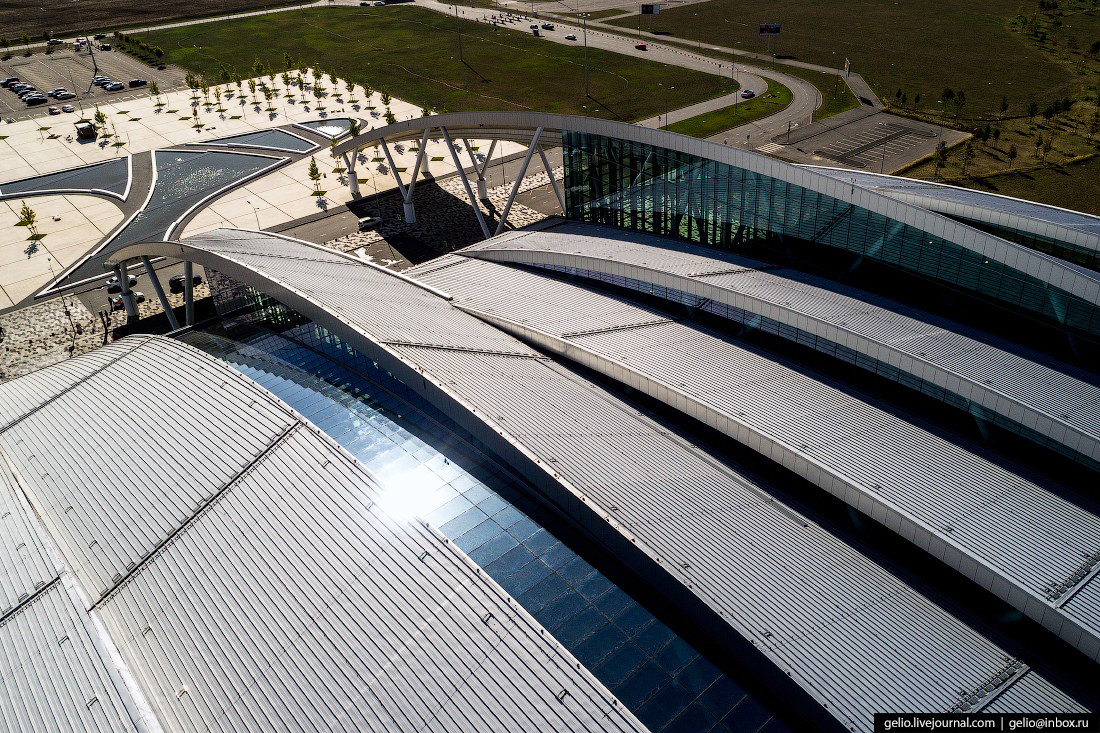

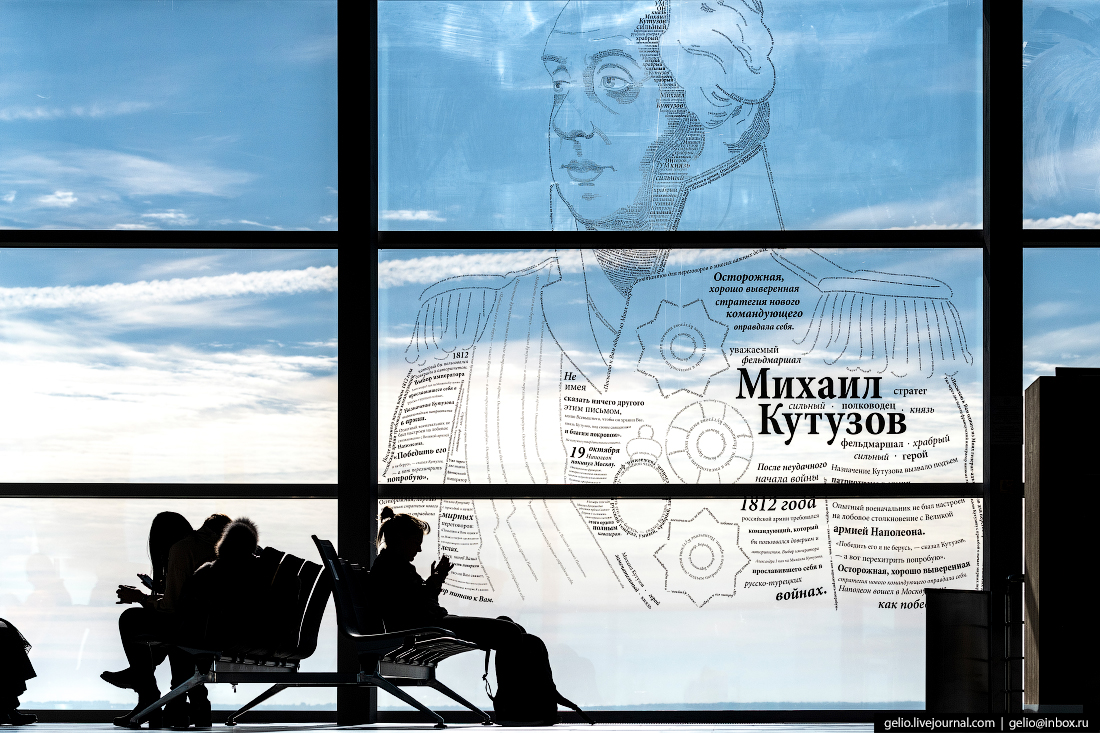

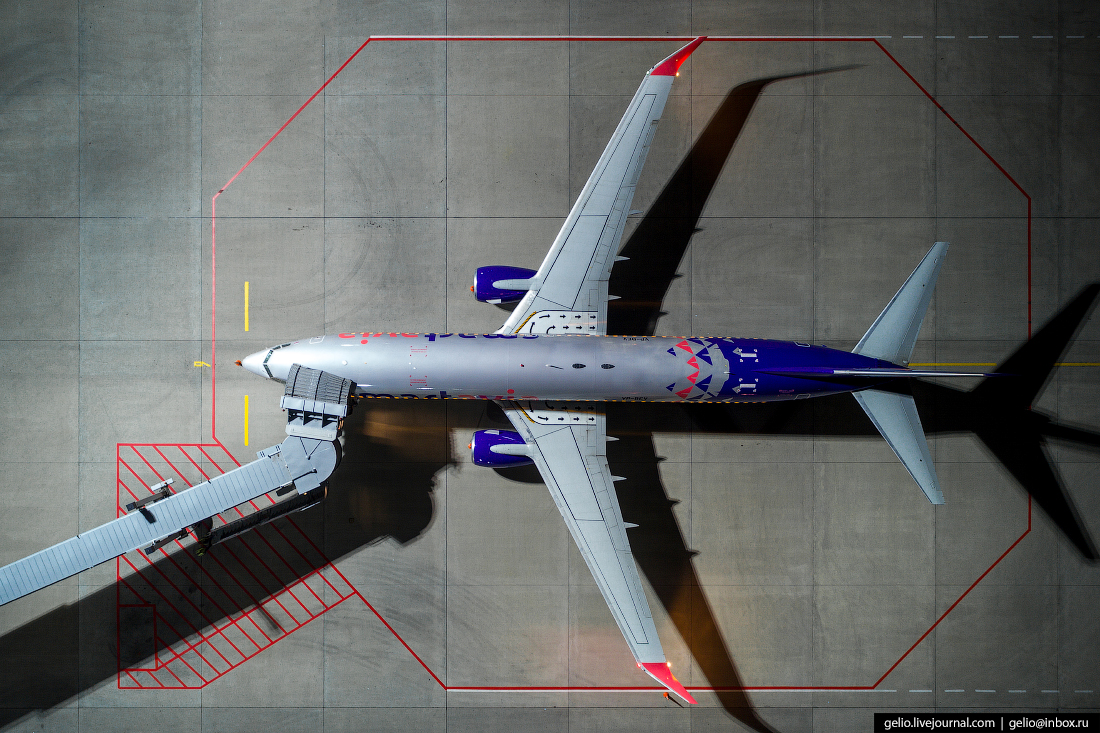

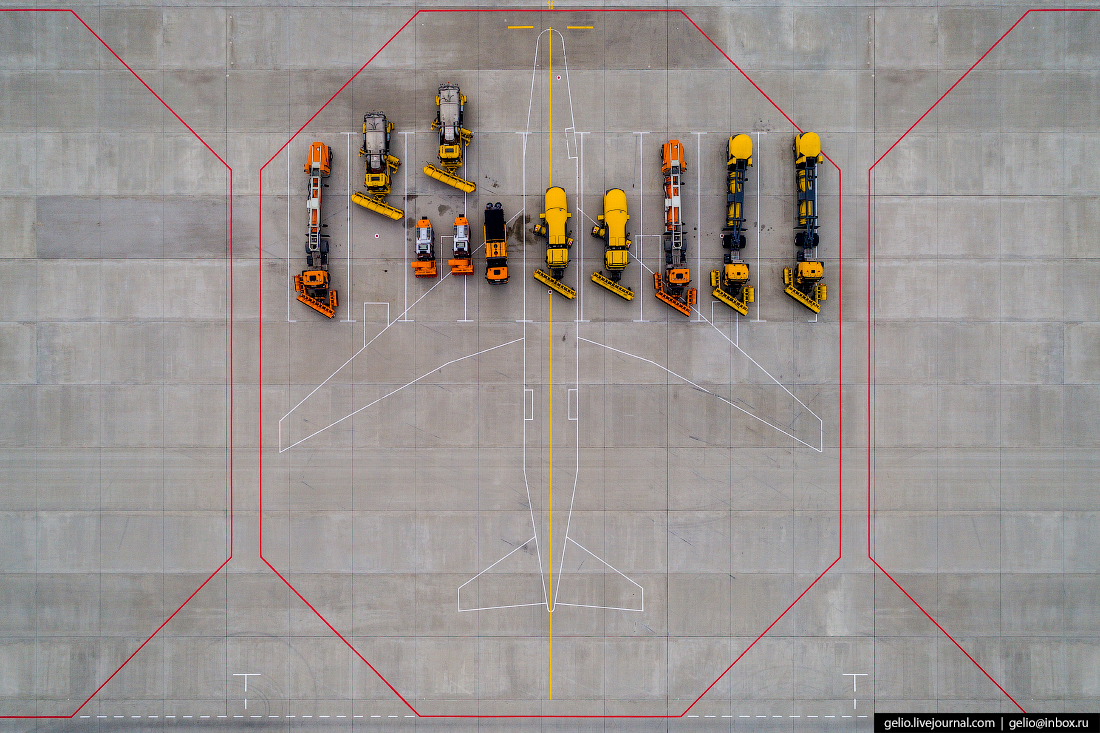

8. Платов ― новый аэропорт Ростова-на-Дону. Открыт 7 декабря 2017 года — в этот день все рейсы были переведены в Платов из старого аэропорта.

https://gelio.livejournal.com/246309.html

9. Плато Путорана — горы без вершин. Горным массив высотой до 1700 м расположен на севере Красноярского края.

https://gelio.livejournal.com/245088.html

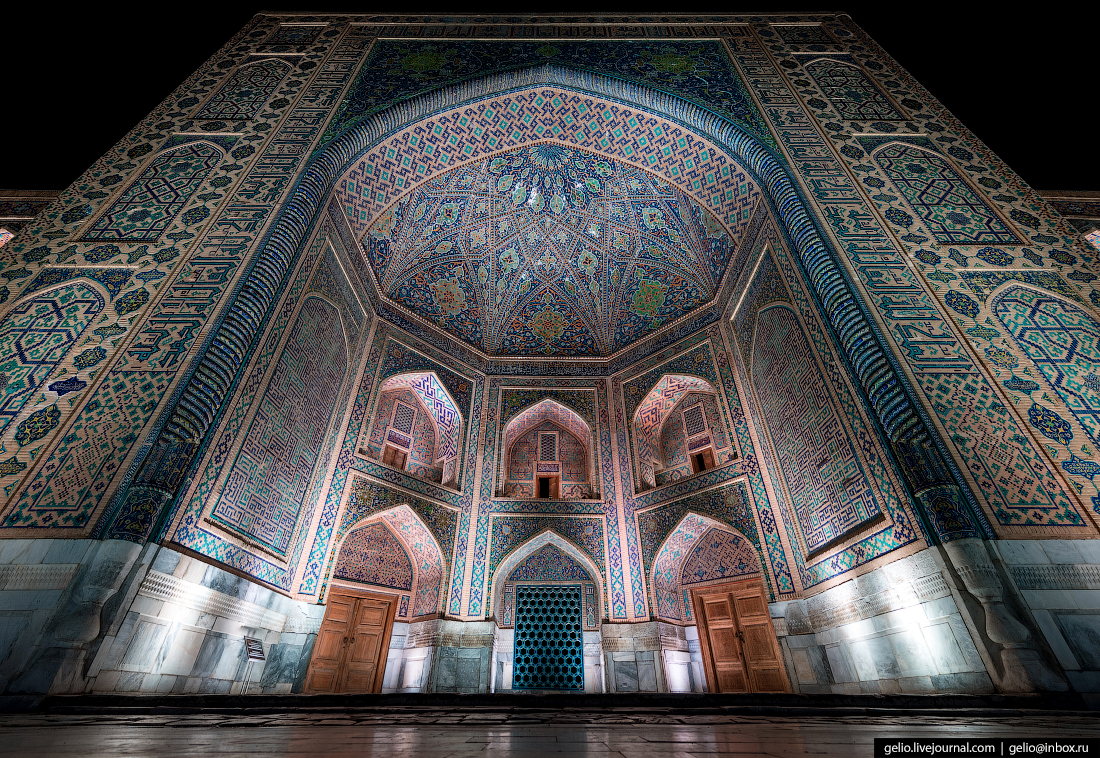

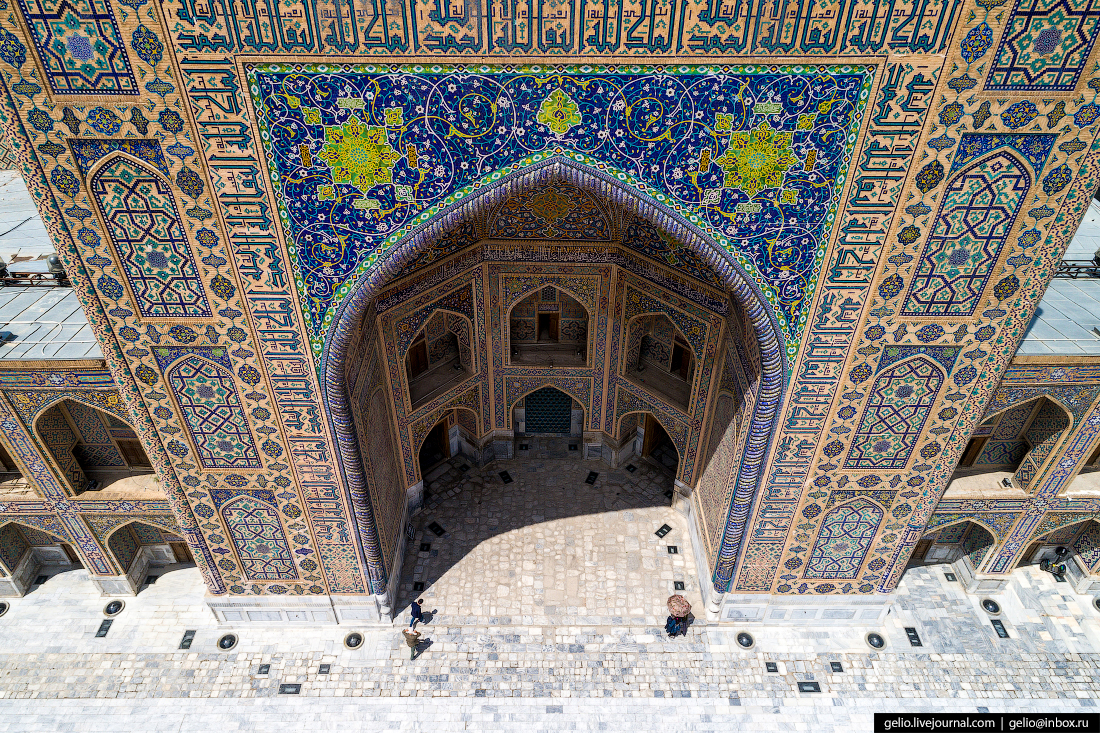

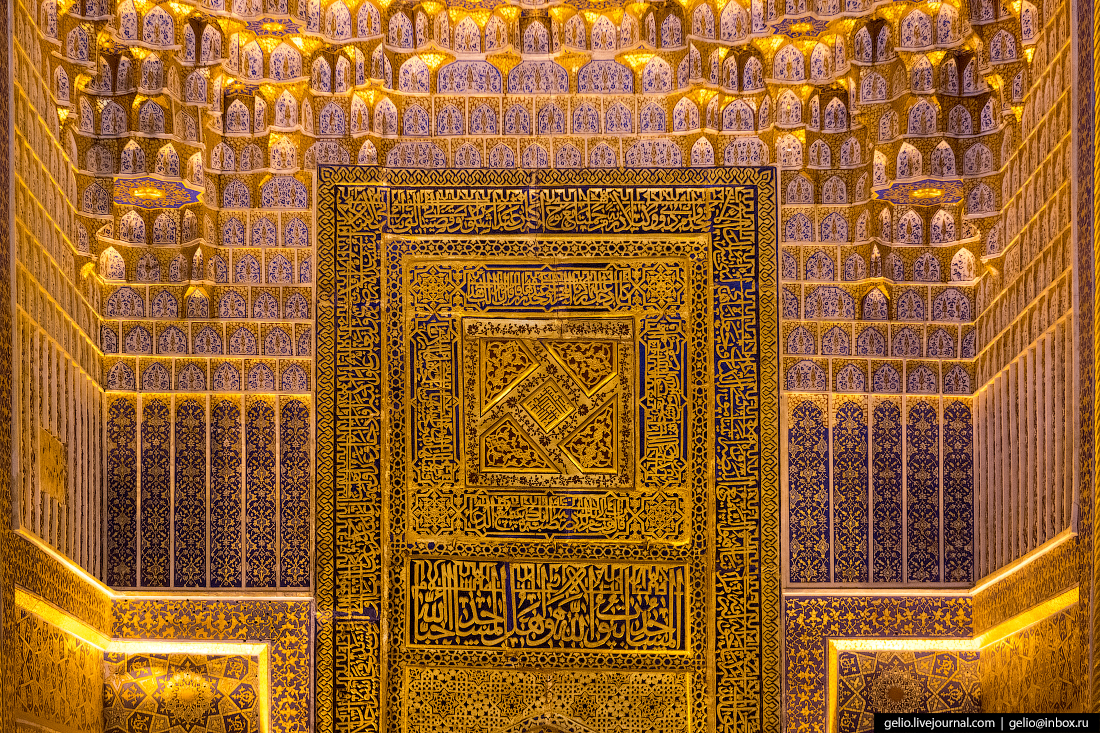

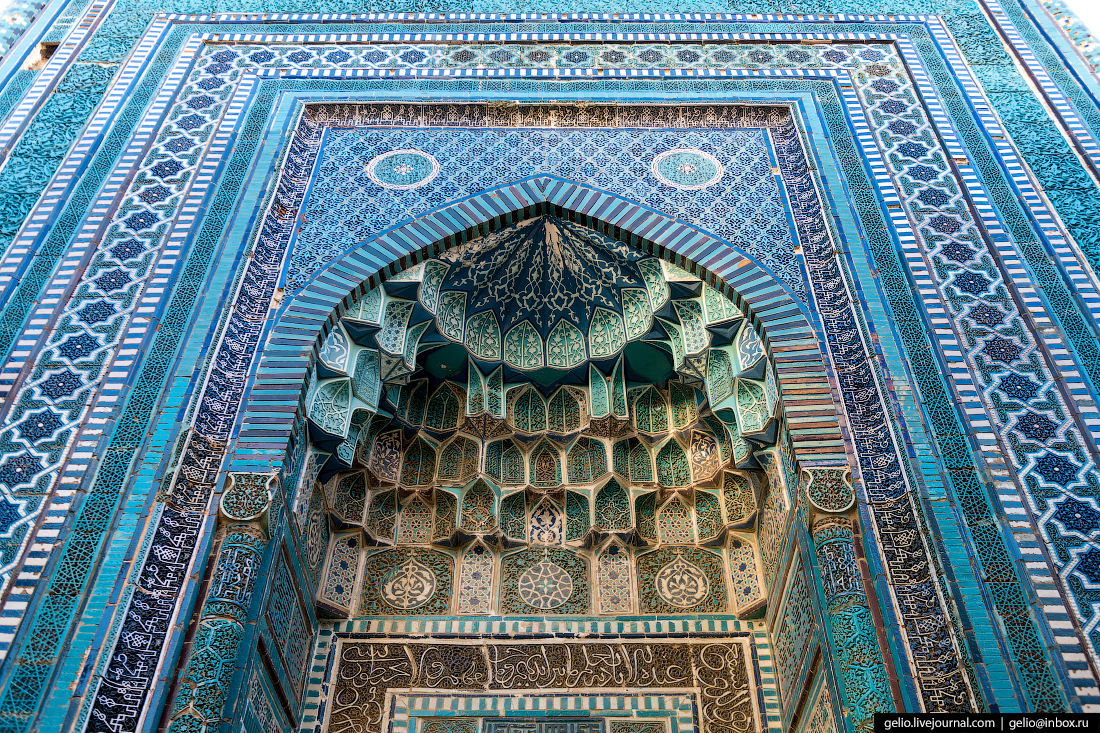

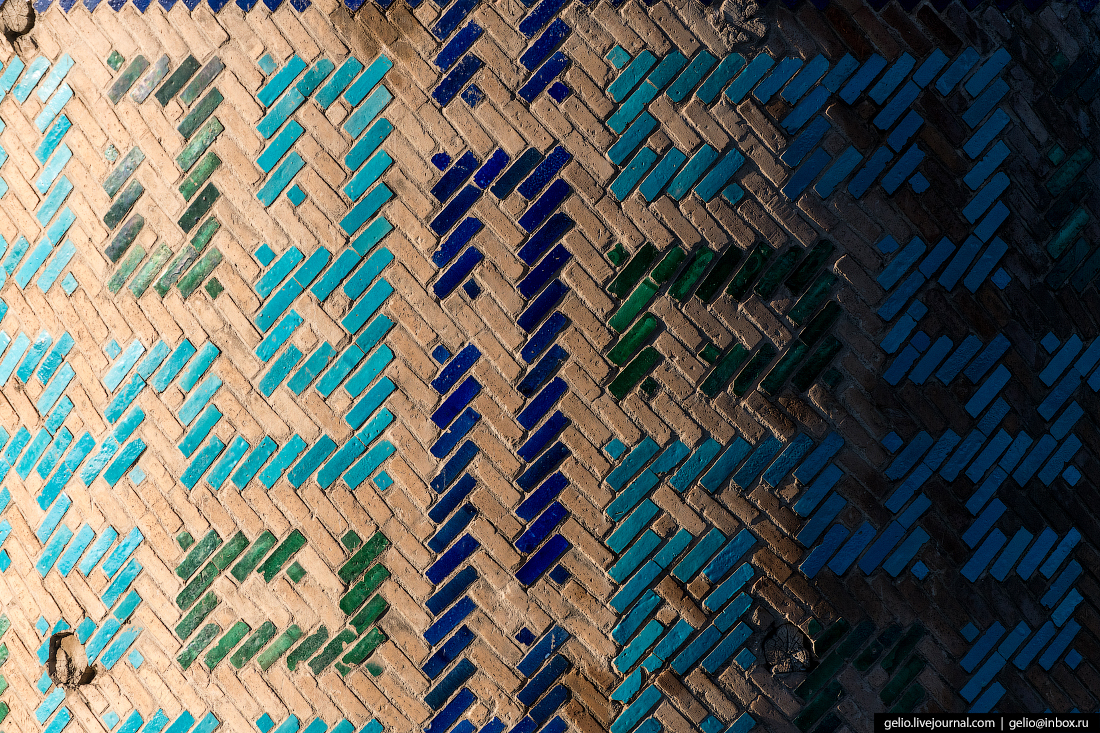

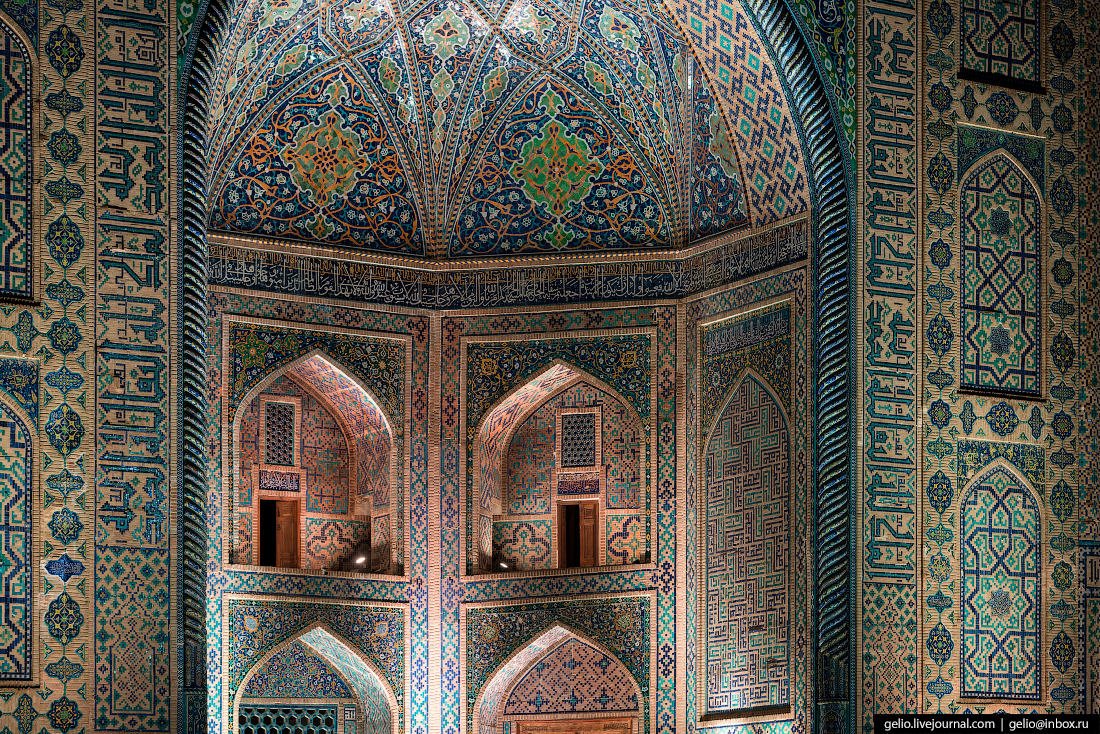

10. Самарканд — один из древнейших городов мира. На площади Регистан — ансамбль из трёх медресе XV-XVII веков.

https://gelio.livejournal.com/243942.html

11. Мыс Доброй Надежды на юго-западе Африки — место столкновения Атлантического и Индийского океанов.

https://gelio.livejournal.com/242333.html

12. Зимний Новосибирск — 2019. На переднем плане — памятник-ферма старого железнодорожного моста через Обь, благодаря строительству которого появился город.

https://gelio.livejournal.com/241997.html

13. Китовая охота на Чукотке. Полуостров на Крайнем Севере — единственное место в стране, где охота на китов разрешена. Тут она считается аборигенным промыслом.

https://gelio.livejournal.com/245556.html

14. Ростов-на-Дону — южная столица России, 10-й по населению город страны.

https://gelio.livejournal.com/247701.html

15. Полевой лагерь геологов-разведчиков у нефтегазовых месторождений на Крайнем Севере.

https://gelio.livejournal.com/240898.html

16. Новочеркасский электровозостроительный завод производит большую часть пассажирских и грузовых локомотивов, используемых на железных дорогах России.

https://gelio.livejournal.com/242953.html

17. Мурманск — город моряков, крупнейший в мире город за северным полярным кругом в мире.

https://gelio.livejournal.com/241777.html

18. В парке Победы в Когалыме установлены самолёты Ту-154 и МиГ-25УБ.

19. Астрахань с высоты — ворота в Каспийское море, крупный город у дельты Волги.

https://gelio.livejournal.com/247289.html

20. Производство вертолётов на Улан-Удэнском авиационном заводе — здесь собирают известнейшие модели Ми-8/171.

https://gelio.livejournal.com/243362.html

21. Ponte City Apartments — 55-этажный жилой небоскрёб в форме цилиндра в Йоханнесбурге (ЮАР). Башня была задействована в съемках фильмов «9-й район», «Судья Дредд» и «Робот по имени Чаппи».

22. Комплекс «Пригородное» на Сахалине — первый в России завод по сжижению природного газа.

https://gelio.livejournal.com/246727.html

23. Анадырская ТЭЦ снабжает теплом и электричеством столицу Чукотки Анадырь, посёлок Угольные Копи и аэропорт.

24. Томск с высоты — старейший в Сибири образовательный центр. Здесь работает 9 вузов, за это Томск называют городом студентов.

https://gelio.livejournal.com/245890.html

25. Байкальский лёд. Тонкие трещинки и разные текстуры образуют неповторимый трёхмерный узор. Здесь, например, он похож на спираль ДНК.

26. Плотина Ирганайской ГЭС в Дагестане — одной из каскада гидроэлектростанций на реке Аварское Койсу.

27. Ташкент с высоты — столица Узбекистана и самый большой город в Средней Азии.

https://gelio.livejournal.com/242696.html

28. Вертолёт санавиации Ми-8 появился в Новосибирской области в 2019 году.

29. Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» в Уфе включает несколько НПЗ и розничную сеть АЗС.

https://gelio.livejournal.com/247033.html

30. Гуниб — село, парящее в небесах. Поселение находится на высоте примерно 1500 метров.

https://gelio.livejournal.com/244250.html

31. Триумфальная арка в Благовещенске воздвигнута в 1891 году в честь визита цесаревича Николая, будущего императора Николая II.

https://gelio.livejournal.com/192832.html

32. «Ростерминалуголь» — крупнейший угольный терминал в Европейской части России.

https://gelio.livejournal.com/247359.html

33. Асбест — город в Свердловской области с богатейшим в мире месторождением асбеста. Длина карьера составляет 11,5 километра, ширина — около 2 километров, глубина — 350 метров.

34. Благодаря богатым интерьерам Ташкентский метрополитен называют музеем под землёй.

https://gelio.livejournal.com/248027.html

35. Кейптаун с высоты — самый красивый город Африки.

https://gelio.livejournal.com/242454.html

36. Градирня на сахалинской ГРЭС-2, введённой в эксплуатацию в ноябре 2019 года.

37. Сингапур — один из трёх городов-государств мира наряду с Ватиканом и Монако. В Сингапуре нет никаких природных ресурсов — практически всё, от песка до пресной воды, в страну импортируется. Сингапур — один из самых дорогих городов мира.

38. Анадырь с высоты — столица Чукотки и самый восточный город России.

https://gelio.livejournal.com/244780.html

39. Водосброс на Гунибской ГЭС на реке Каракойсу.

40. Магадан — город-порт почти в 7000 км от Москвы, на берегу бухт Нагаева и Гертнера Охотского моря. У большинства россиян это место ассоциируется с ГУЛАГом. Сейчас Магаданская область славится золотодобычей и рыбным промыслом.

41. Грозный с высоты — столица Республики Чечня, возрождённая из руин после двух войн.

https://gelio.livejournal.com/244210.html

42. Природа Дагестана богата и разнообразна. Республика простирается на 400 км с севера на юг и 200 — с запада на восток. Здесь и высокогорья, и живописные равнины.

43. Добыча нефти на Ямале — полуострове на севере Западной Сибири.

44. Южно-Сахалинск с высоты. После захвата японцами в 1905 году в течение 40 лет был в составе Японии и назывался Тоёхара.

https://gelio.livejournal.com/245468.html

45. Фотографии Новосибирска с высоты — лето 2019 года.

https://gelio.livejournal.com/246186.html

46. Государственная защитная лесополоса Белая Калитва — Пенза длиной более 700 км защищает степи европейской части России от засух и суховеев.

47. Налоговая-трансформер в Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа.

48. СЭС Батагай — самая северная в мире солнечная электростанция. Расположена в Якутии, неподалёку от российского полюса холода. Площадь станции равняется 9 футбольным полям, проектная мощность — 1 МВт.

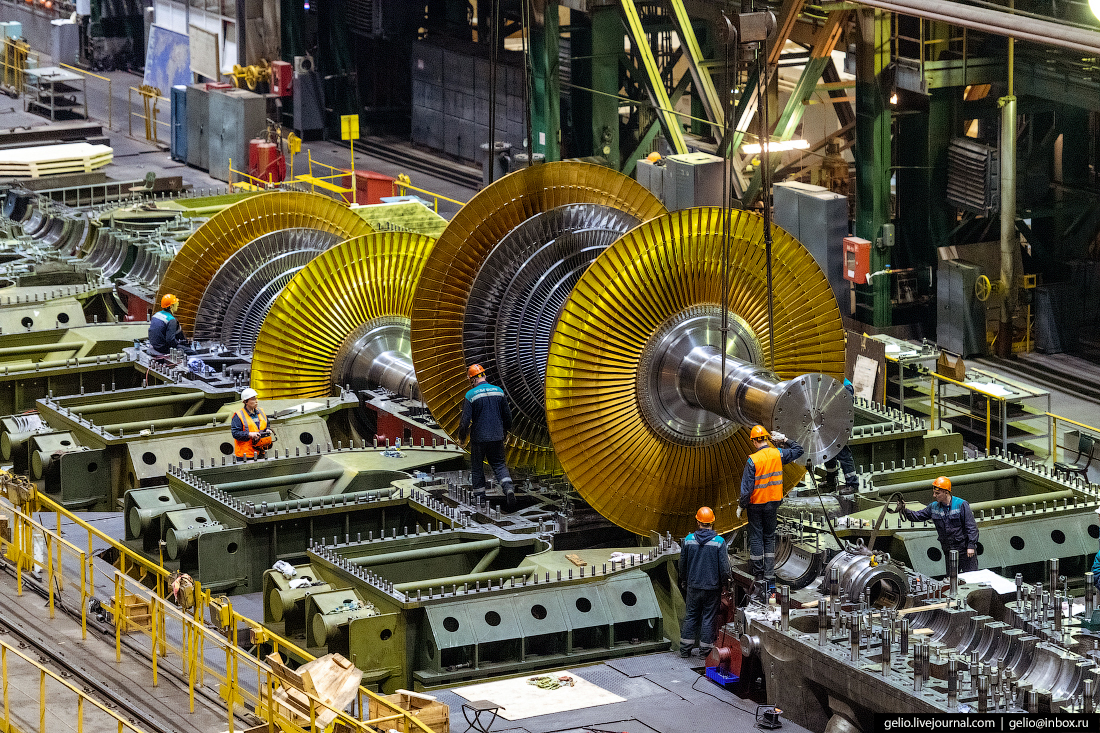

49. Большой сборочно-испытательный стенд на заводе для испытания турбины на заводе «Силовые машины» в Санкт-Петербурге.

50. Строящаяся Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыма в Магаданской области имеет огромное значение для развитие горнодобывающей отрасли региона.

51. Владикавказ — столица Северной Осетии. Город стоит на обоих берегах Терека.

52. Вертолёт в небе над Новосибирском.

53. Кармадонское ущелье в Северной Осетии, где в сентябре 2002 года из-за схода ледника погиб Сергей Бодров-младший. Стихия уничтожила посёлок Верхний Кармадон, погибли более 100 человек, включая съёмочную группу фильма «Связной» во главе с Бодровым.

54. Когалым основан в 1975 году после открытия богатейших нефтяных месторождений.

55. Батагайский провал — гигантская термокарстовая котловина в Верхоянском улусе. В провале, достигающем 1 километра в длину и 100 метров в глубину, находятся останки древних растений, кости и бивни мамонтов, бизонов и лошадей.

56. Новый Уренгой — один из немногих нестоличных городов России, превосходящих по населению и экономическому развитию административный центр региона. В Новом Уренгое живут около 113 тысяч человек, в столице ЯНАО Салехарде — менее 50 тысяч.

57. Пятигорск — город-курорт в Ставропольском крае и столица Северо-Кавказского федерального округа.

58. Офисное здание нефтедобывающей компании «Газпромнефть-Хантос» в Ханты-Мансийске.

59. Сургут — неофициальная нефтегазовая столица России. Здесь находятся штаб-квартиры крупных компаний «Сургутнефтегаз», «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром Переработка».

60. Каток в центре Новосибирска.

Поздравляю всех с наступающим 2020 годом!

Смотрите также:

• Мои фотографии за 2018 год

• Мои фотографии за 2017 год

• Мои фотографии за 2016 год

• Мои фотографии за 2015 год

• Мои фотографии за 2014 год

• Мои фотографии за 2013 год

• Мои фотографии за 2012 год

• Мои фотографии за 2011 год

• Мои фотографии за 2010 год

• Мои фотографии за 2009 год

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Фотографии из окна самолёта — 2019

Мир можно детально рассмотреть и на скорости около 900 км/ч — именно с такой летают современные авиалайнеры. С высоты 10 км открывается совершенно уникальные виды. Их главное достоинство — ракурс, цвет и масштаб, которые никогда не передать снимками с земли.

В традиционную подборку по итогам года попали южноафриканские реки, арктические моря, неповторимые природные узоры из гор и...Читать далее... озёр и города, которые раскрываются совершенно иначе, если посмотреть на них из иллюминатора.

1. Под крылом самолёта — роща в форме сердца.

2. Асбест — город в Свердловской области с богатейшим в мире месторождением асбеста. Длина карьера составляет 11,5 километра, ширина — около 2 километров, глубина — 350 метров.

3. Бирюзовый лёд на зимнем Байкале.

4. Оранжевая — река в южной Африке, седьмая по протяжённости на континенте. Река играет важную роль в экономике ЮАР, обеспечивая водой сельскохозяйственные районы страны.

5. Москва и дым от труб ТЭЦ.

6. Берингов пролив соединяет Северный Ледовитый и Тихий океаны и разделяет Азию и Северную Америку. Дальний береговой выступ на фото — мыс Дежнёва на Чукотке.

7. Грозовой фронт.

8. Система солёных озёр в Казахстане с высоты напоминает окрас зебры.

9. Сразу три страны на одном фото — Узбекистан, Казахстан и Киргизия.

10. Ночной Томск — с юга и запада город огибает река Томь

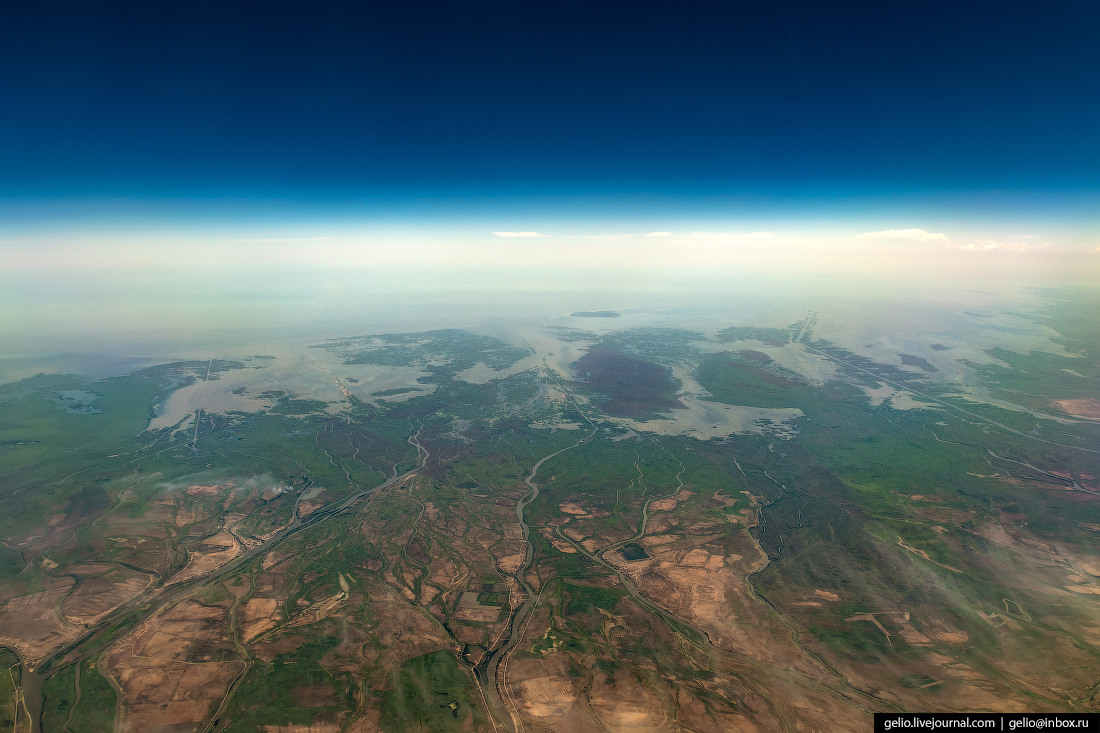

11. Устье реки Лена на севере Якутии. Примерно в 100 км от моря Лаптевых река делится на 780 притоков и образует огромное число островов.

12. Улан-Батор — столица Монголии.

13. Ровные прямоугольники возделанных полей.

14. Междуреченск — шахтёрский город в Кемеровской области.

15. Река Яна возле якутского посёлка Батагай.

16. Чукотка — полуостров на крайнем северо-востоке России и Евразии. Он полностью находится в Западном полушарии.

17. Каньоны — геологические образования на месте речных русел.

18. Горы Хакасии.

19. Пересекающиеся авиамаршруты разводят по разным эшелонам. Дать каждому воздушному судну свою высоту полёта — работа авиадиспетчеров.

20. Югорский мост — вантовый мост через реку Обь возле Сургута, один из самых длинных мостов в Сибири.

21. Кавказский хребет — самый высокий в России. Служит естественной границей со странами Закавказья — Грузией и Азербайджаном.

22. Шымкент — город на юге Казахстана.

23. Монголия — это не только степи, но и высокогорья.

24. Дельта Волги — самая большая речная дельта в Европе и 8-я в мире. В результате понижения уровня Каспийского моря площадь дельты за последние 130 лет выросла в девять раз.

25. Город посреди пустыни в Омане.

26. Нижний Новгород на месте впадения Оки в Волгу.

27. Реки-вены.

28.

29. Эльбрус — самая высокая горная вершина России и всей Европы.

30. Набор высоты после вылета из Сургута.

31. Осень на сопках Сахалина.

32. Астрахань — ближайший крупный город к устью Волги.

33. Район Марьино на юге Москвы.

34. Самолёт на эшелоне, который летит по транссибирскому маршруту из Китая в Европу.

35. Ташкент — столица Узбекистана.

36. Новосибирское водохранилище на реке Обь.

37. Ергаки — природный парк на юге Красноярского края, недалеко от границы с Хакасией и Тувой.

38. Протарас — небольшой курортный посёлок на юго-востоке острова Кипр.

39. Карское море во льдах.

40.

41. Каламкас — газонефтяное месторождение в Мангистауской области Казахстана.

42. Граница России и Грузии.

43. Каспийское море.

44. Москва. Садовое кольцо.

45. Аэропорт Лаврентия — самый восточный аэропорт Евразии.

46. Хараре — столица Зимбабве.

47. Краснобродский угольный разрез на Кузбассе.

48. Турецкий город Мерсин.

49. Небо над Занзибаром — островом у восточного побережья Африки.

Смотрите также:

• Фотографии из окна самолёта — 2018

• Фотографии из окна самолёта — 2017

• Фотографии из окна самолёта — 2016

• Фотографии из окна самолёта — 2015

• Фотографии из окна самолёта — 2014

• Фотографии из окна самолёта — 2013

• Фотографии из окна самолёта — 2012

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Ташкентский метрополитен — музей под землёй

Ташкентское метро было открыто в 1977 году и стало первым в Центральной Азии. Сейчас метро включает в себя три линии, но в ближайшие годы должны открыться ещё две полностью надземные линии. Однако самое интересное скрыто внизу. Благодаря богатым интерьерам ташкентское метро часто называют подземным музеем.

1. Строительство метро в Ташкенте началось в конце 1960-х годов....Читать далее... Метрополитен в Ташкенте — мелкого заложения. Ещё одна особенность транспортной системы — сейсмоустойчивость. Сейчас в метро 29 станций и три действующих линии: Чиланзарская, Узбекистанская и Юнусабадская.

2. «Мустакиллик Майдони» запущена в 1977 году в составе первого участка Чиланзарской линии. Станция расположена на площади Независимости в центре Ташкента.

3. «Мустакиллик Майдони», как и прочие станции Ташкентского метро, оформлена национальными узбекскими орнаментами. Проезд в метро стоит 1400 сумов — это меньше 10 российских рублей.

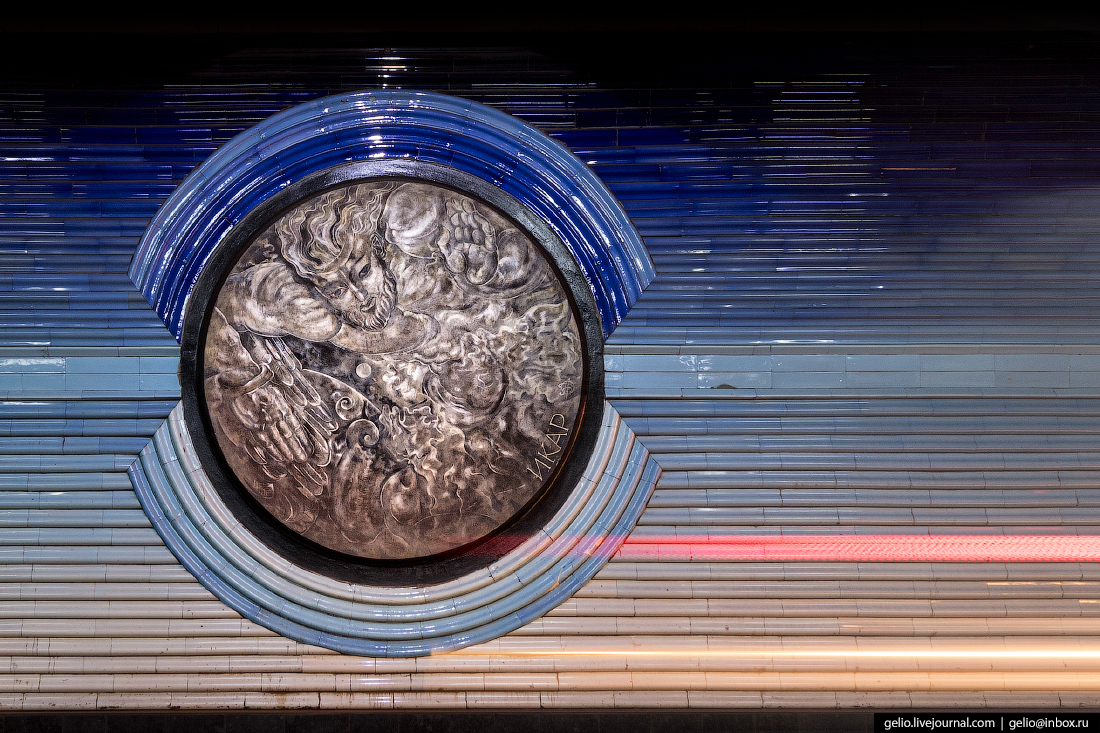

4. «Космонавтлар» (в переводе с узбекского — космонавты) — станция на Узбекистанской линии, до 1991 года называлась «Проспект космонавтов». Интерьер выполнен в синих, голубых и белых тонах. Под потолком станции светящийся ряд ламп, который символизирует Млечный путь.

5. «Космонавтлар» украшена изображениями правителя и астронома Улугбека, космонавтов Валентины Терешковой, Юрия Гагарина, Владислава Волкова и Владимира Джанибекова. На фото — изображение персонажа древнегреческих мифов Икара, стремившегося приблизиться к солнцу.

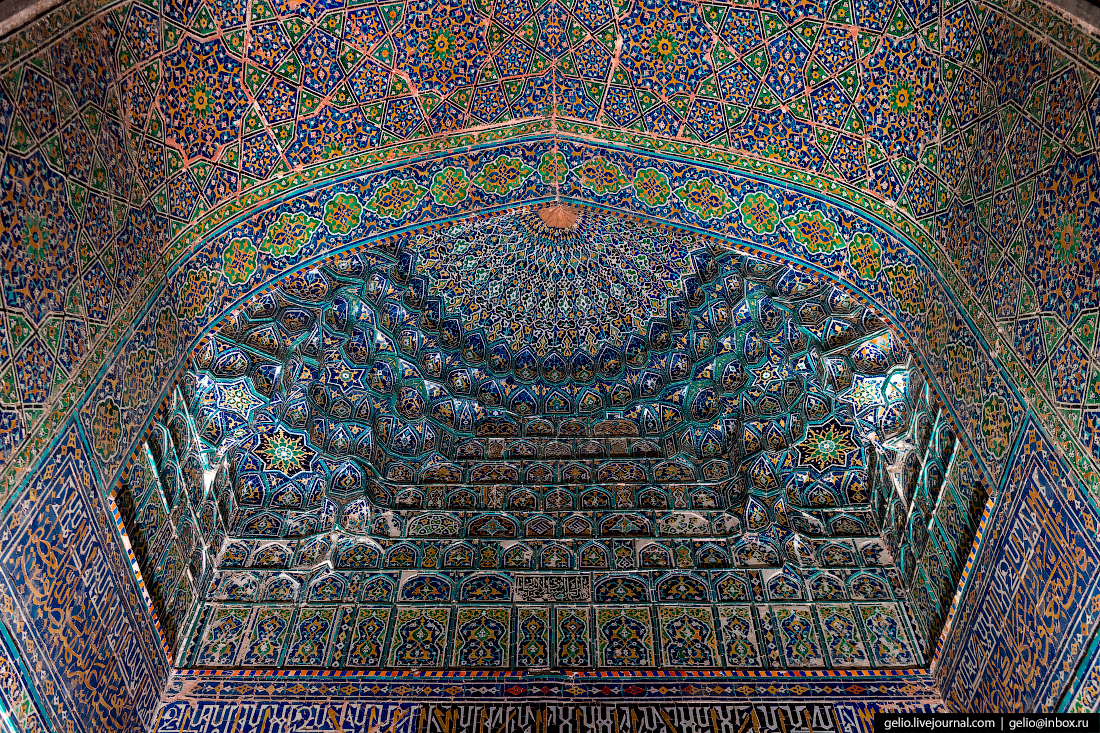

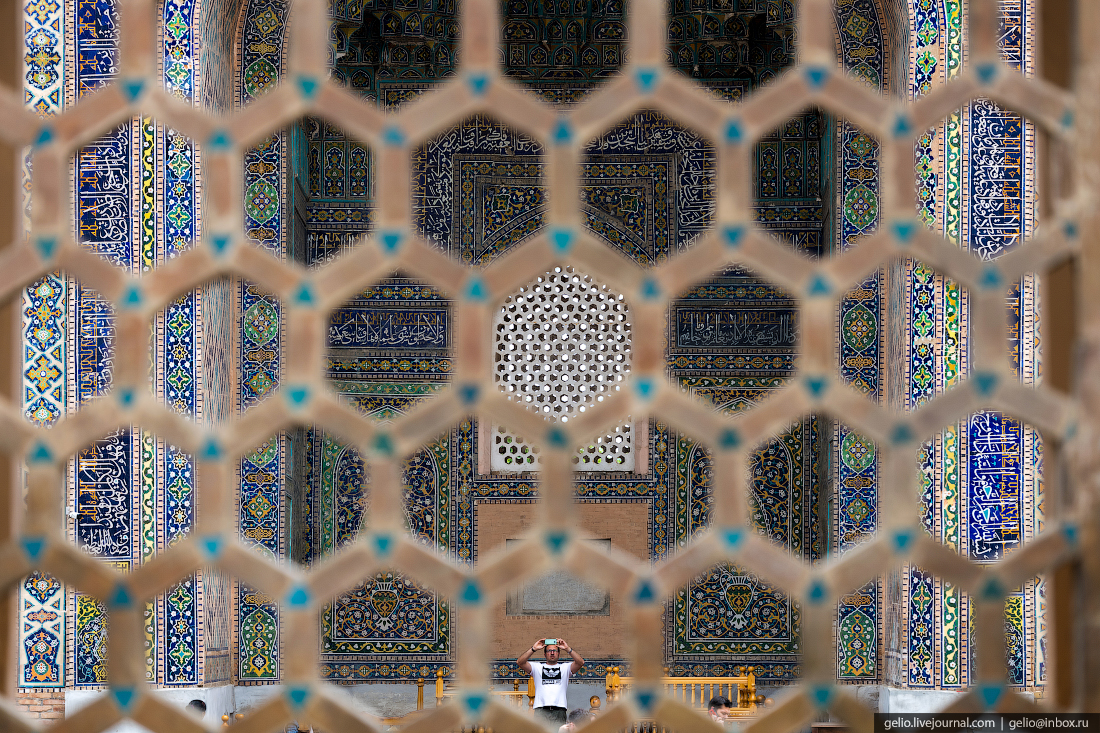

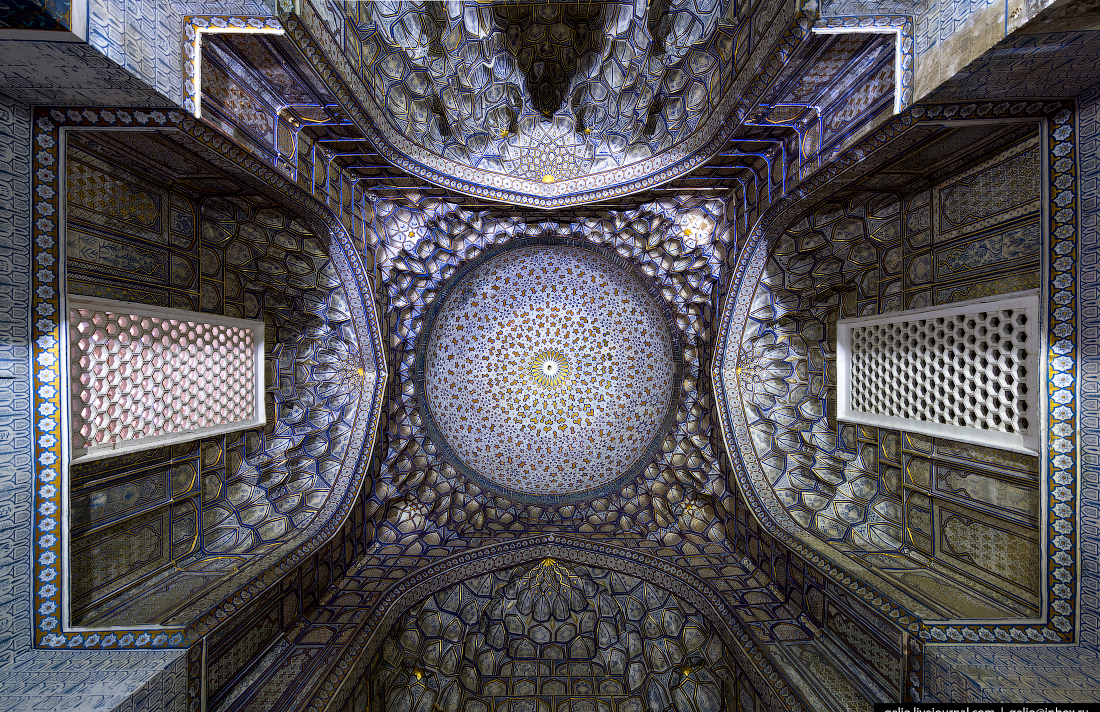

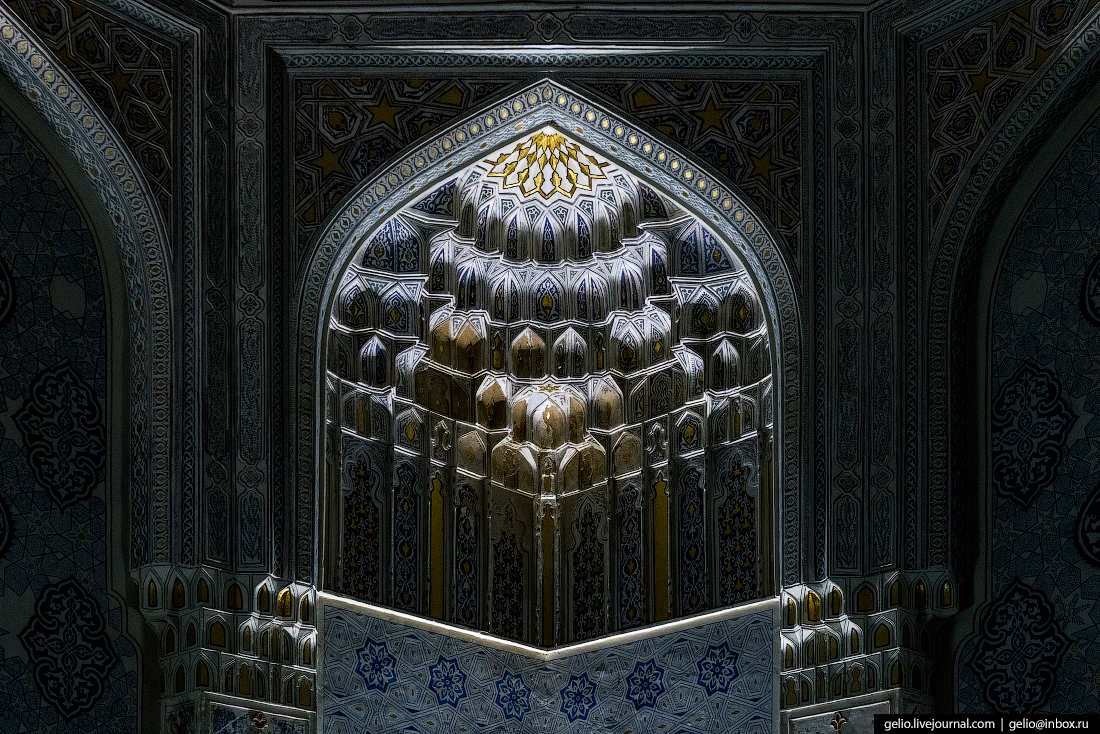

6. «Алишер Навои» — колонная трёхпролетная станция на Чиланзарской линии, её считают самой красивой в Ташкенте. Названа в честь знаменитого поэта и философа XV века.

7. Спуск на станцию «Алишер Навои» украшен огромным панно с геометричными узорами. Интерьер станции создавали узбекские художники.

8. У станции «Алишер Навои» арочно-купольный свод. Орнаменты выполнены в национальных узбекских мотивах.

9. В действующей системе метро Ташкента — три метромоста через городские каналы. На фото мост между станциями «Новза» и «Миллий бог».

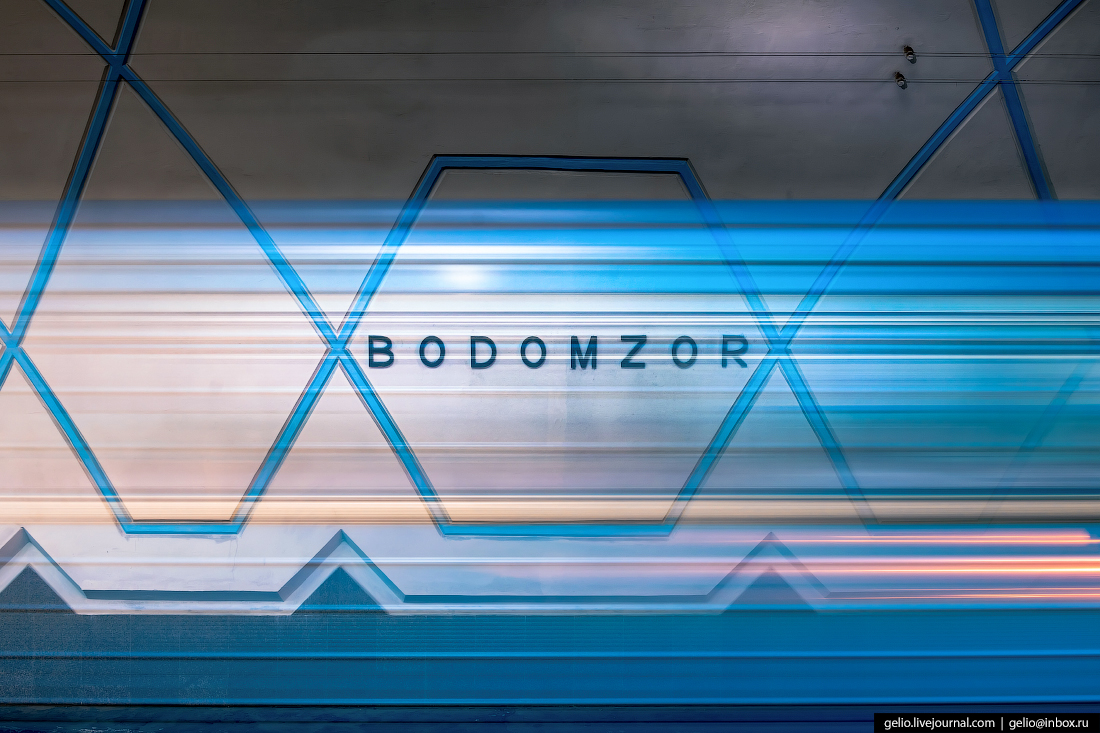

10. «Бодомзор» — станция на Юнусабадской линии, открытая в 2001 году. Рядом со станцией расположены «Узэкспоцентр» и парк «Ташкентленд».

11. В переводе с узбекского «бодомзор» — миндальная роща. Деревья миндаля вдохновили художников на оформление этой станции.

12. «Пахтакор» — не только прославленный футбольный клуб из Узбекистана, но и название станции. В переводе с узбекского это слово означает «хлопкороб». Хлопок — важнейший экспортный товар Узбекистана, страна входит в десятку крупнейших производителей.

13. На станции «Юнус Раджаби» можно пересесть с Чилинзарской на Юнусобадскую линию. Станцию открыли в 2001 году. Сейчас это самая глубокая станция в системе Ташкентского метро — глубина заложения составляет 24 метра.

14. «Хамид Олимжон» — станция на Чилинзарской линии, открытая в 1980 году и названная в честь поэта первой половины XX века. В вестибюле станции стоят светильники из белого мрамора.

15. Свод станции «Хамид Олимжон» разделён керамическими узорами в национальном стиле.

Смотрите также:

Ташкент с высоты — самый большой город в Средней Азии

Самарканд — древнейший город мира

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Ростов-на-Дону — южная столица России с высоты

Крупнейший город юга России расположен на берегах реки Дон, в 50 км от Азовского моря. Сейчас в Ростове-на-Дону живёт 1,13 млн человек — город занимает 10-е место по населению в стране.

1. Официально датой основания города считается 15 декабря 1749 года, когда императрица Елизавета Петровна своим указом основала Темерницкую таможню. С XIX века Ростов-на-Дону стали называть «Ворота Северного...Читать далее... Кавказа», поскольку через Ростов проходил единственный путь к южным границам страны.

2. В 2018 году Ростов-на-Дону принял матчи Чемпионата мира по футболу. В «Ростов-Арене», построенной к чемпионату, прошло пять игр. На двух из них все трибуны были заполнены полностью — матчи смотрели более 43 тыс. зрителей.

3. Территория Ростова разделена на 8 административных районов. Четыре из них — Железнодорожный, Кировский, Ленинский и Пролетарский — частично лежат на левом берегу Дона. Все остальные — Советский, Октябрьский, Ворошиловский и Пролетарский — только на правом берегу.

4. Большая Садовая — центральная улица Ростова-на-Дону. Многие здания на ней построены ещё в дореволюционный период.

5. Жилой дом в стиле сталинского ампира и ростовский ЦУМ формируют своеобразные ворота Большой Садовой на углу с Будённовский проспектом.

6. Ростов-на-Дону оставался небольшим, но стратегически важным городом до начала XX века. Благодаря индустриализации его население начало быстро расти. Миллионником город стал в 1987 году.

7. Соборный переулок примыкает к Большой Садовой. Во время подготовки к Чемпионату мира по футболу переулок стал пешеходным.

8. Кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы — кафедральный собор Ростовской и Новочеркасской епархии. Здание построено в 1854–1860 гг. по проекту архитектора Константина Тона. Самая известная работа Тона — московский Храм Христа Спасителя.

9. Новый Ворошиловский мост соединяет берега Дона, по нему из Ростова-на-Дону можно доехать до Азова и Батайска. Шестиполосный мост построен на месте старого двухполосного. На правом берегу у моста — красивейшая набережная Дона длиной почти 2 км.

10. 16-этажный бизнес-центр «Купеческий двор» построен на улице Серафимовича в двух кварталах от Большой Садовой в 2006 году.

11. Длина Большой Садовой — почти 4 км. Улица проходит по Кировскому и Ленинскому району Ростова-на-Дону.

12. Администрация и дума Ростова-на-Дону работают в дореволюционном здании, построенном в 1899 году для городской думы.

13. Здание украшено высокими куполами и богатой лепниной в барочном стиле.

14. Высота мемориала на Театральной площади — 72 метра.

15. Стела «Освободителям Ростова» открыта в 1983 году к 40-летию освобождения Ростова-на-Дона.

16. Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького на Театральной площади часто называют трактором за необычную форму. Нынешнее здание — восстановленное после Великой Отечественной войны, но всё равно повторяет задумку архитекторов, которые пытались повторить очертания первого советского трактора «Коммунар».

17. Стелу «Освободителям Ростова» украшает скульптура крылатой богини победы Ники. Она выполнена из меди и покрыта сусальным золотом.

18. Здание Управления Северо-Кавказской железной дороги построено в 1911-1913 годах в стиле модерн. У огромного здания три внутренних двора.

19. Ростов-на-Дону — очень зелёный город. В 2012 году он занял 1-е место в рейтинге качества городской среды.

20. Храм Покрова Пресвятой Богородицы был одним из древнейших в городе, но был разрушен в 1930 году. В новом виде восстановлен и открыт в 2007 году. В Покровском сквере у храма установлен памятник Елизавете Петровне, основавшей Ростов-на-Дону.

21. Площадь Советов появилась в Ростове-на-Дону ещё в середине XIX века. Тогда её называли площадь Нового базара, а застройка в этом районе была преимущественно одноэтажной. Спустя век это место стало административным центром города.

22. Правительство Ростовской области располагается в Доме советов. Здание начали строить ещё до Великой Отечественной войны, а после её окончания восстанавливали до 1968 года.

23. Бывшая Контора Госбанка — памятник в стиле неоклассицизма, построенный в 1913–1915 гг. Сейчас тут работает отделение Центробанка.

24. Ростов стоит на Дону, через него он связан с Азовским и Чёрным морями. А благодаря системе речных каналов у города есть выход и к Каспийскому, Балтийскому и Белому морям.

25. Ростовский разводной железнодорожный мост состоит из трех пролётов, средний из которых поднимается для пропуска судов.

26. Дон всегда был важной для города транспортной артерией. Поэтому мосты строили таким образом, чтобы они могли пропускать суда. Например, у первого моста, построенного в 1874 году, одна из ферм для пропуска судов могла поворачиваться.

27. Привокзальная площадь Ростова-на-Дону примыкает к реке Темерник, в устье которой и был основан город.

28. Железнодорожный вокзал станции Ростов-Главный с 14-этажной гостиницей стоит на месте старого вокзала, открытого ещё в 1860-х гг.

29. Железнодорожный вокзал станции Ростов-Главный включает 6 платформ: 3 основных и 3 пригородные. В первую очередь вокзал обслуживает пассажирские перевозки.

30. На Привокзальной площади Ростова-на-Дону стоит и автовокзал. С него можно уехать в Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Украину, республики Северного Кавказа и др.

31. На шпиле доходный дома Генч-Оглуева рядом с администрацией Ростова-на-Дону — морской конёк.

32. Ростов-на-Дону — красочный город. Фасады многих домов оформлены в ярких цветах и включают много декоративных элементов. На фото — дом на Большой Садовой, 48.

33. Перекрёсток Большой Садовой и Будённовского проспекта. За зданием с башенкой слева — парк им. М. Горького.

34. Дом братьев Мартын, или просто Красный домик, построен в конце XIX века по заказу британского подданного Ивана Мартына. До революции в двухэтажном кирпичном здании располагалось даже консульство США. После — коммуналки и Дом художника. Сейчас тут работает Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова.

35. Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ) находится на углу Большой Садовой и Ворошиловского проспекта. Это крупнейший экономический вуз города.

36. Доходный дом Токарева сейчас занимает поликлиника. Фасад дореволюционного здания украшен лепниной, а на третьего этажа скульптура Гигеи, дочери античного врача Асклепия.

37.

38. Доходный дом на Будённовском проспекте, 46 был построен в начале XX века по заказу владельца кондитерской фабрики и члена городской управы Владимира Кирилловича Чирикова. Сейчас тут отдел полиции Ленинского района.

39. На башне с часами на крыше ЦУМа — четыре циферблата.

40. Левобережную часть Ростова-на-Дону в обиходе называют Левбердоном.

41. Здание Управления Северо-Кавказской железной дороги построено в 1911-1913 годах в стиле модерн. У огромного здания три внутренних двора.

42.

43. В центре уникальной Первомайской площади в микрорайоне Новое Поселение — два детских сада, школа, стадион и психоневрологический диспансер. Улицы Нового поселения кольцами окружают Первомайскую площадь.

44. Главное здание Южного Федерального Университета построено в 1917 году изначально как доходный дом.

45. Сейчас это памятник федерального значения.

46. Высота колеса обозрения «Одно небо» в парке им. Октябрьской Революции — 65 метров.

47. Ростов на-Дону находится всего в 50 км от Азовского моря. Городской порт принимает суда класса «река-море».

48. Зелёный остров относится к Ростову-на-Дону. Попасть на него можно по понтонному мосту с правого берега Дона. Также через мост перекинут железнодорожный мост — это ветка до Батайска.

49.

Смотрите также:

Ростов-на-Дону с высоты — 2015

Платов ― новый аэропорт Ростова-на-Дону

«Роствертол». Производство вертолётов семейства Ми-26Т, Ми-28Н и Ми-35М

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

«Ростерминалуголь» — крупнейший угольный терминал в Европейской части России

«Ростерминалуголь» — специализированный угольный терминал в Ленинградской области. Отсюда уголь идёт на экспорт по всему миру.

1. Каменный уголь — важнейший ресурс для энергетики и металлургии. Помимо этих сфер, уголь находит применение в химической промышленности — продукты из него применяют в производстве пластика, удобрений, красок. Россия входит в пятёрку крупнейших экспортёров угля вместе с...Читать далее... Австралией, Индонезией, ЮАР и Колумбией.

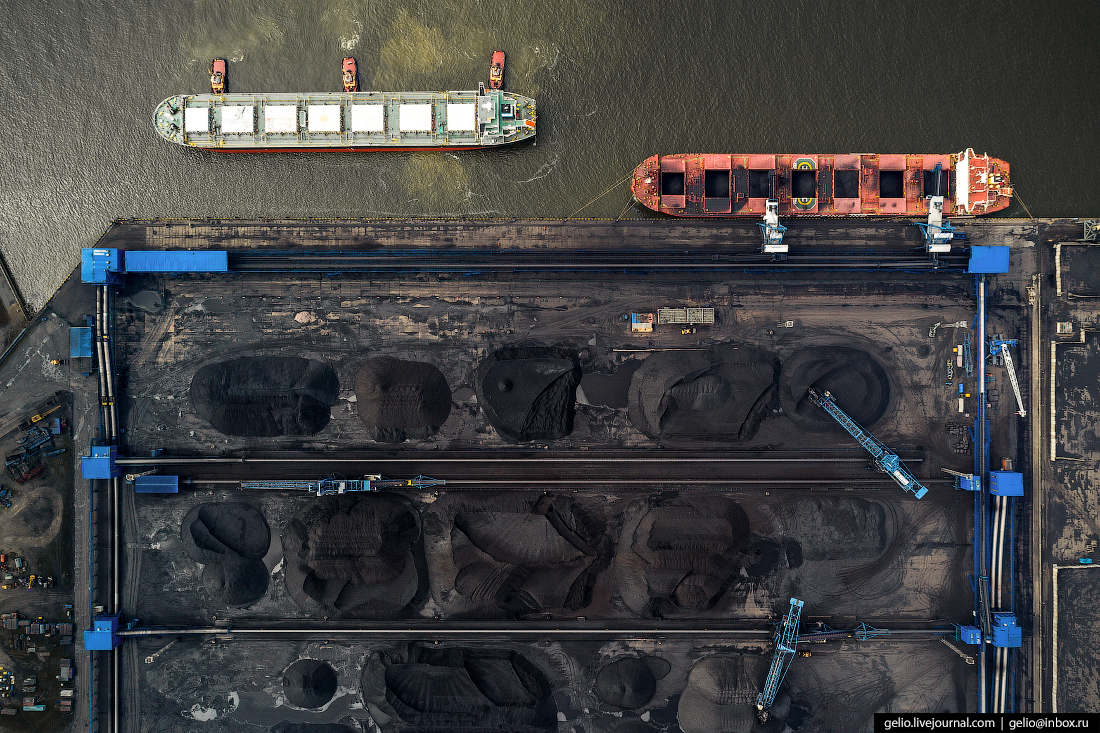

2. «Ростерминалуголь» было создано в 1996 году, первым из стивидорных предприятий нового морского порта Усть-Луга, расположенного в 170 км от Санкт-Петербурга. Регулярные отгрузки на угольном терминале начались в 2003 году после ввода в эксплуатацию первой очереди. Комплекс второй очереди принял первое судно в январе 2006 года.

3. В октябре 2019 года с «Ростерминалугля» ушла 20-миллионная тонна угля — сухогруз SSI Privilege типа panamax отправился в Латинскую Америку.

4. Уголь в Усть-Лугу везут по железной дороге, в первую очередь, с месторождений Кузбасса — это почти 4 тыс. километров от побережья Балтики.

5. Прибывающий по железной дороге уголь выгружают с помощью тандемных вагоноопрокидывателей. После этого уголь попадает на конвейер и отправляется на склад.

6. По пути на склад магнитные сепараторы удаляют из угля всё лишнее.

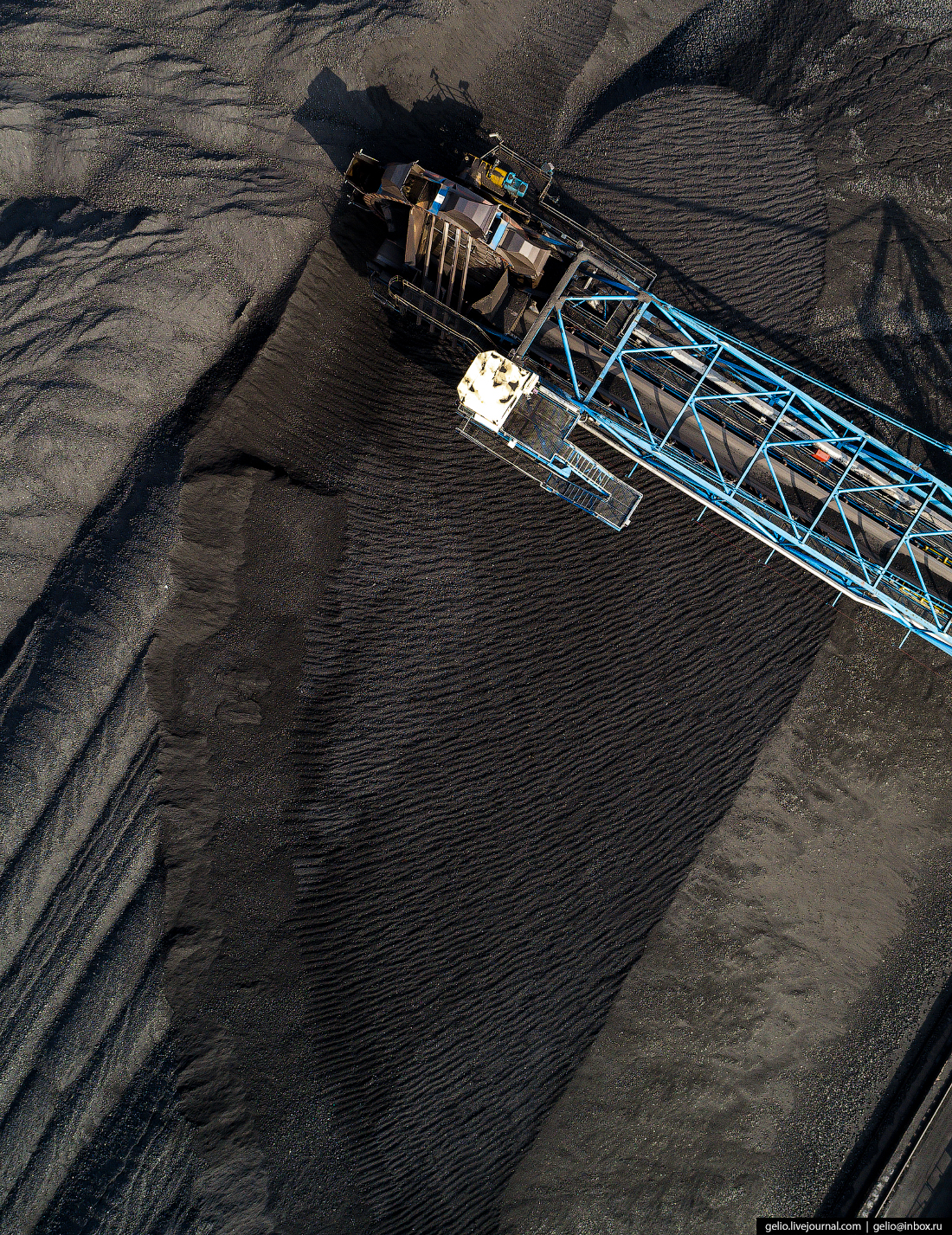

7. На терминале работают 2 стакер-реклаймера, 1 реклаймер и 1 стакер производства компании TAKRAF. Техника распределяет прибывающий по железной дороге уголь на складе и отдаёт его на отгрузку.

8. Роторное колесо реклаймера забирает уголь со склада и передаёт его на конвейер.

9. Производительность каждой единицы складского оборудования — до 3500 тонн в час.

10. Склад может вмещать до 700 тыс. тонн угля одновременно.

11. Терминал включает систему дробления угля. Контрактная фракция угля, который отправляют с терминала, не превышает 50 мм.

12. Терминал способен выгружать до 60 000 тонн угля в сутки. Уголь постоянно берётся на пробу.

13. Работа полностью автоматизирована, но диспетчеры круглосуточно следят за исправноcтью систем. На диспетчерском пульте есть даже тепловизоры, которые показывают температуру угольных штабелей.

14. Для борьбы с пылью в терминале установлена система орошения угольных штабелей.

15. Оборудование терминала, включая системы аспирации, пылеподавления, крытые пересыпные станции и станция разгрузки вагонов, позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду.

16. Угольный терминал имеет два глубоководных причала общей длиной 565 метров. Глубина у причалов — 14 и 16 метров.

17. Максимальный дедвейт судов, который способен обрабатывать терминал, составляет 110 тыс. тонн. При этом в 2017 году «Ростерминалуголь» обслужил 180-тысячник класса «кейпсайз». На фото: балкер 70-тысячник.

18. Буксиры сопровождают суда до причалов в Лужской губе и помогают им маневрировать.

19. С начала 2019 года терминал обслужил уже почти 300 сухогрузов.

20. Швартовщики «паркуют» у причала терминала балкер Phaidra, который может взять на борт до 87146 тонн угля.

21. Несмотря на развитие морского дела, швартовка подчиняется практически тем же правилам, что и столетия назад. Швартовочный конец надо надёжно закрепить на кнехте.

22. Ширина судов, которые обслуживает терминал в Усть-Луге, достигает 44 метров, длина — до 260 метров.

23. Судопогрузочные машины подают уголь прямо в трюм сухогруза.

24. «Ложка» судопогрузочной машины опускается в трюм и засыпает туда уголь. На загрузку крупного балкера может уйти порядка двух суток.

25.

26. Особенно быстро спрос на уголь растёт в странах Юго-Восточной Азии. Удовлетворить потребность могут специализированные угольные терминалы, как «Ростерминалуголь».

27. Угольный терминал в Усть-Луге — один из самых современных в России портовый комплекс для перегрузки угля и крупнейший в западной части страны. Вместе с «Восточным портом» в Находке «Ростерминалуголь» в Ленинградской области обеспечивает экспорт большей части российского угля.

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Астрахань с высоты — каспийские ворота России

Астрахань — один из крупнейших и древнейших городов Юга России. Город раскинулся на 11 островах в дельте Волги в 80 км от Каспийского моря. Население Астрахани — 534 тыс. человек.

1. Считается, что город возник в XIII веке во времена Золотой Орды. Тогда это был крупный торговый город Хаджи-Тархан, через который проходили купеческие караваны.

...Читать далее...

2. В 1556 году город был взят стрельцами Ивана Грозного, а Астраханское ханство было присоединено к Московскому княжеству.

3. Новый город на месте захваченной Астрахани решили заложить на острове между Волгой и её рукавом Кутумом.

4. Здесь в 1557-1558 годах и построили Астраханский кремль. Город стал главной русской крепостью на юго-востоке страны.

5. Астраханский кремль — памятник архитектуры федерального значения. Крепость стоит на холме Заячий Бугор.

6. Кремль окружён толстыми стенами высотой от 3 до 8 метров.

7. Доминанта Кремля — Пречистенские ворота с колокольней Успенского кафедрального собора. Высота колокольни — почти 85 метров.

8. Соборная колокольня построена в 1910 году на месте разобранной башни кремля. В 1990 году на куполе колокольни с помощью вертолёта был установлен крест.

9. Успенский собор построен на рубеже XVII-XVIII веков. Цилиндрическая пристройка рядом с собором — лобное место.

10. Сейчас в Астраханском кремле семь башен, хотя изначально было восемь. Часть башен за пять веков были сильно перестроены.

11. Крымская башня — самая крепкая и важная в оборонительной системе Астраханского кремля. Толщина её стен — 5 метров.

12. На Артиллерийской башне установлен флюгер. Другое название башни — Пыточная. По нему легко догадаться, что здесь делали в средние века.

13. Стрелка на месте слияния Волги и её рукава Кутума.

14. За долгую историю Астрахани Кутум несколько раз менял русло. Раньше он протекал прямо у кремлёвской стены.

15. Одиноко стоящее здание на стрелке — Дворец бракосочетания, здание бывшей биржи.

16. Через Кутум перекинуты несколько мостов. На фото — Коммерческий мост и пешеходный Мост влюблённых. Ещё столетие назад тут была лодочная пристань, куда привозили свой улов рыбаки.

17. Первая линия набережной Волги застроена купеческими домами. Но есть и интересные примеры. Дом со шпилем по адресу улица Максима Горького, 7 построен в 2011 году, но стилизован под дореволюционную архитектуру.

18. Центральная набережная простирается более чем на 2 км по левому берегу Волги.

19. Главный фонтан Астрахани — Петровский. Его открыли на набережной к 450-летию города.

20. Рядом с Адмиралтейской улицей есть своё Лебединое озеро. Озеро образовалось в старом русле Волги. Берега водоёма укрепили — теперь это одно из любимых мест отдыха горожан. Настоящие лебеди тут тоже есть.

21. Сквер имени Александра Сергеевича Пушкина разбит к 400-летию Астрахани на церкви Рождества Богородицы, которую снесли в 1930-е годы.

22. Жилой дом с магазином «Книги» с характерной башенкой в стилистике европейских замков построен в 1954 году.

23. Астраханский государственный театр оперы и балета — здание для города новое. Его открыли в 2012 году.

24. Жилой дом городского коммунального отдела на улице Советской, 25. Его построили в 1927-1937 годах — это крупнейшее советское здание Астрахани, построенное до Великой Отечественной войны.

25. На фасаде дома — барельеф с рабочим и матросом, читающим декрет советского правительства.

26. За обилие каналов, мостов и островов Астрахань сравнивают с Венецией.

27. Площадь Ленина и улица Адмиралтейская образуют ансамбль у стен Астраханского кремля. В центре ансамбля — фонтан «Волга».

28. Всего в сквере на площади Ленина работают девять фонтанов.

29. С противоположной «Волге» стороны сквера, у улицы Василия Тредиаковского, установлен фонтан «Нева».

30. Приволжский затон — длинный канал от ерика Царёва до Кутума. В 2017 году его официально назвали в честь Ивана Варвация, русского дворянина греческого происхождения, который занимался прокладкой канала.

31. Собор Святого Владимира — один из главных храмов Астрахани. Его строительство закончилось в 1902 году. В советское время в здании открыли автовокзал. В конце 1990-х годов он передан церкви после реконструкции. Скульптура перед собором — святой князь Владимир.

32. Проспект Губернатора Анатолия Гужвина назван в честь главы Астраханской области в 1991-2004 годах. Со стороны набережной Приволжского затона в 2017 году установлена триумфальная арка — её открыли к 300-летию Астраханской губернии.

33. Памятник Петру I установлен на набережной Волги. Император учредил Астраханскую губернию в 1717 году.

34. ЖК «Паруса» — строящийся жилой комплекс на берегу Волги.

35. «Гранд Отель Астрахань» — современная гостиница в центре Астрахани. Своим фасадом она обращена к Волге и Городскому острову.

36. Астраханский мост соединяет берега Волги и проходит через Городской остров с популярным пляжем. Открыт в 1989 году.

37. Стадион «Центральный» находится недалеко от места, где от Волги отделяется один из её крупнейших рукавов — Болда

38. Старый Астраханский мост чаще называют просто Старым. Это совмещённый автомобильный и железнодорожный мост. Его открыли в 1952 году.

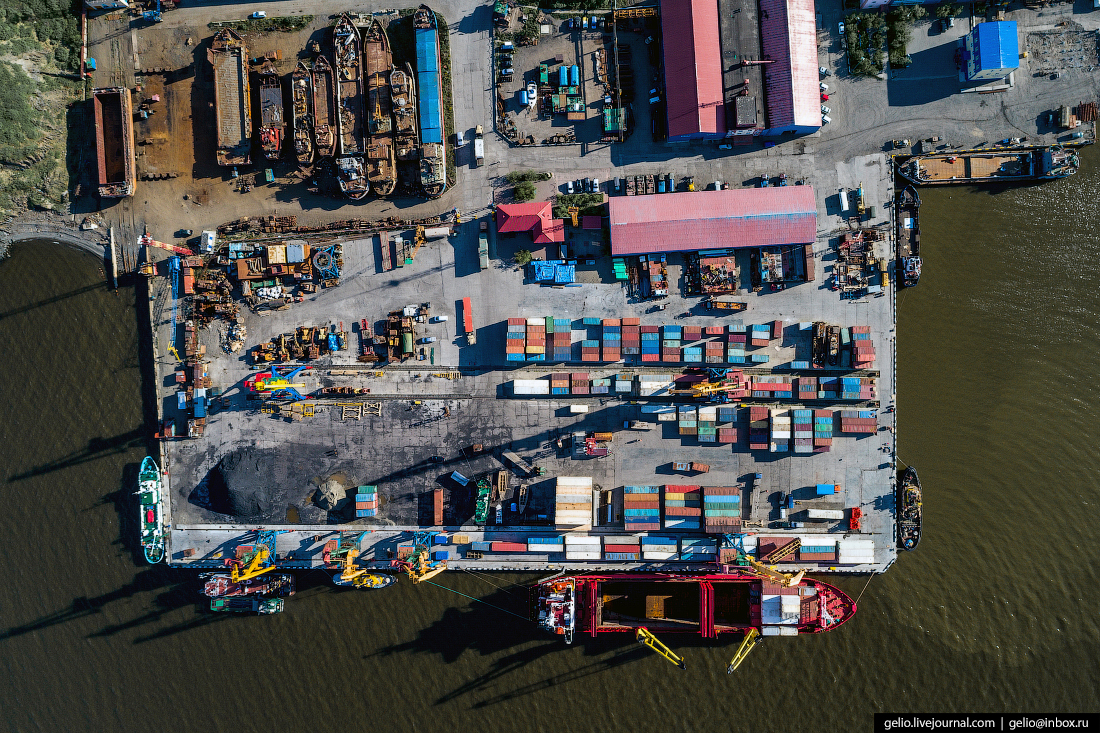

39. Прямо в черте Астрахани находится морской порт с 26 причалами. Суда из Астрахани ходят в Каспийское море по Волго-Каспийскому каналу длиной 188 км.

40.

41.

42. Прямо в центре Астрахани работает бассейн «Спартак». Он открытый, потому что у него нет крыши.

43. На горизонте за Волгой — Трусовский район Астрахани, единственный в правобережной части города.

44. Вид на Астраханский театр оперы и балета со стороны улицы Анри Барбюса.

45. В Астраханском кремле два собора — Троицкий и Успенский.

46. Долгое время Приволжский затон официально назывался Каналом 1 мая. Нынешнее название в честь Варвация — историческое. Так же канал называли ещё в начале XIX века.

47.

48.

Смотрите также:

Астрахань с высоты: «жемчужина» Поволжья

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Тут делают бензин – нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» в Уфе

ind , Уфа , промышленность

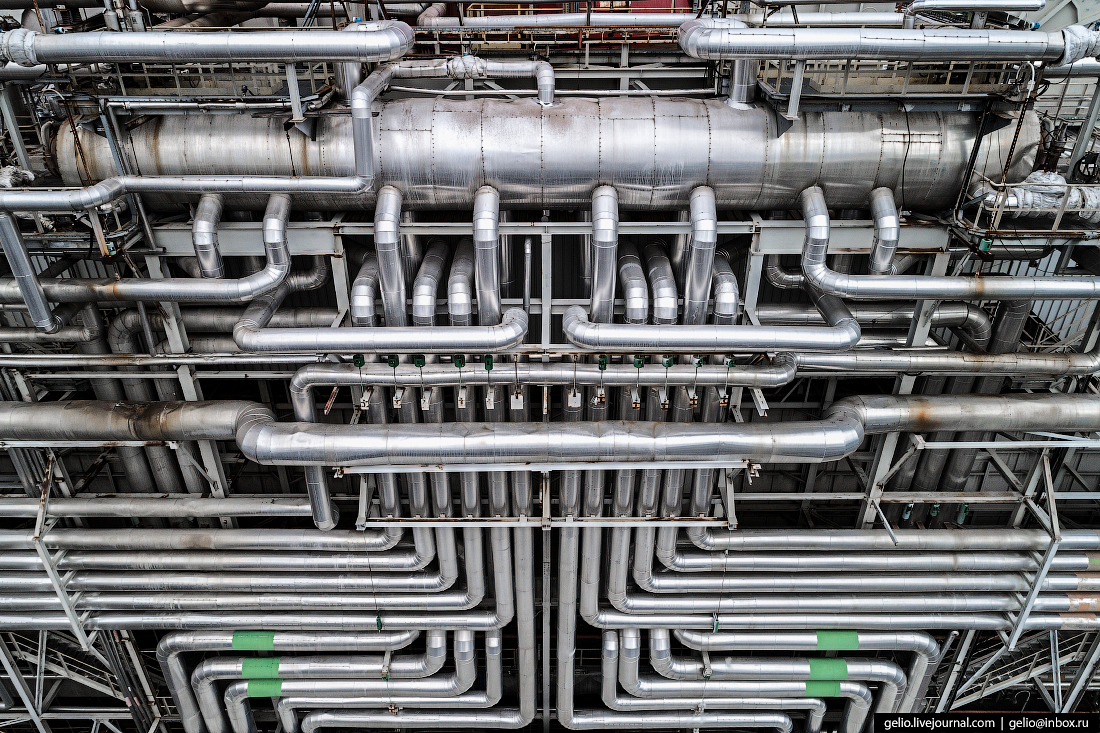

Три производственные площадки НПЗ перерабатывают сырую нефть, которую добывают из недр Башкирии и Западной Сибири. Заводы выпускают качественный автомобильный бензин и дизельное топливо. Общая перерабатывающая мощность заводов – более 23 млн тонн сырой нефти в год.

1. «Башнефть» – одна из старейших нефтяных компаний России, с 2016 года входит в «Роснефть». «Башнефть»...Читать далее... ведёт добычу нефти на территории Башкортостана, Татарстана, Оренбургской области, Ненецкого и Ханты-Мансийского округов.

2. Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» из крупнейших НПЗ в стране. Он перерабатывает примерно каждую 30-ю тонну российской нефти.

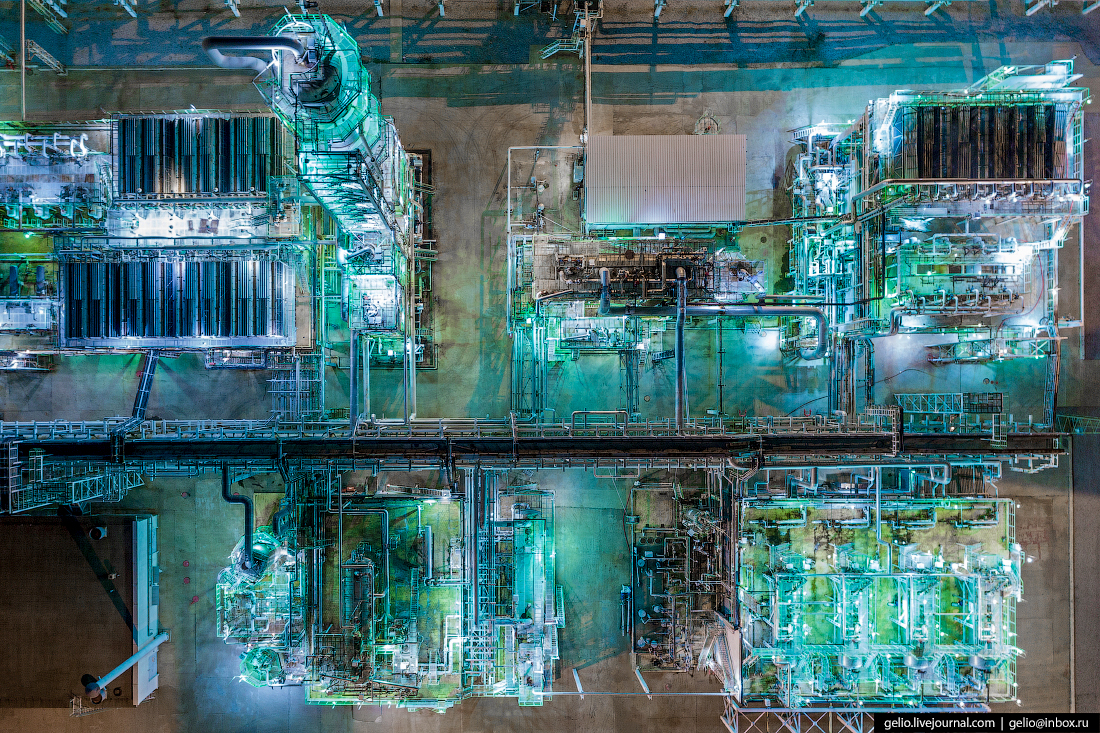

3. Комплекс ароматики на площадке «Башнефть-Уфанефтехим» включает 11 технологических установок. Они производят ароматические углеводороды – бензолы и ксилолы, необходимые для производства пластика и красок.

4. На НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим» работает более почти 6 тысяч специалистов.

5. Установка замедленного коксования на площадке «Башнефть-Уфанефтехим» – самая крупная в Европе на момент ввода в 2009 году.

6. Технически это самая совершенная установка замедленного коксования в России и на всём постсоветском пространстве. Установка перерабатывает тяжёлые углеводородные остатки для получения компонентов светлых нефтепродуктов.

7. Производство «Башнефть-Уфанефтехим» занимает площадь более 7 км². Для сравнения, московский парк «Сокольники» занимает чуть более 5км².

8. НПЗ «Башнефть-Новойл» занимает промплощадку на территории Орджоникидзевского района Уфы.

9. Установка получения водорода на площадке «Башнефть-Новойл» – крупнейшая в России. Суточная производительность установки – 420 тонн чистейшего водорода, необходимого в производстве бензинов.

10. Все производственные процессы на НПЗ «Башнефти» автоматизированы. На фото – диспетчерский центр НПЗ.

11. Установка получения водорода – одно из звеньев производственное цепочки, позволяющей НПЗ выпускать бензины и дизельное топливо в соответствии с экологическим стандартом Евро-5.

12. Установка сернокислотного алкилирования выпускает алкилат – обязательный компонент высокооктановых бензинов.

13. На установках СКА применяется серная кислота высокой концентрации, поэтому вопросы экологической безопасности находятся под особым вниманием.

14.

15. После интеграции «Башнефти» в систему «Роснефти» уфимские НПЗ повысили эффективность – десятки заводов всей нефтяной компании стали поставлять часть компонентов друг другу.

16. «Башнефть-УНПЗ» – первый нефтеперерабатывающий завод в Уфе. Он запущен в 1937 году – за это уфимцы почтительно называют современное производство старым заводом.

17. «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим» и«Башнефть-УНПЗ» образуют единый нефтеперерабатывающий завод.

18. Установка гидроочистки бензинов каталитического крекинга (ГОБКК) позволяет очищать бензины от серы.

19. Низкое содержание серы в автомобильном топливе – одно из требований 5-го экологического класса, или Евро-5.

20. Работники инспектируют агрегаты на высоте.

21. Промзоны нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти» огромны, а ночную подсветку объектов можно сравнить с иллюминацией мегаполисов.

22. Сера – побочный продукт при переработке углеводородов. На фото – установка производства серы.

23. Протяженность трубопроводов на НПЗ «Башнефти» - более 2700 км.

24. Белая, или Агидель – крупнейшая водная артерия Башкирии. Её используют и для транспортировки нефти на речных танкерах.

25. По этим трубам с НПЗ выходит уже готовый бензин.

26. Бензовозы забирают топливо на Уфимской нефтебазе и доставляют его по заправкам.

27. Розничная сеть «Башнефть» включает 545 АЗС в 15 регионах России.

28. При АЗС работают кафе и магазины с необходимыми в дорогутоварами.

29. В Башкирии находится самая большая АЗС в России по количеству пистолетов – на 14 колонках их 56.

30. «Башнефть» стала одной из первых российских нефтяных компаний, которая начала производить бензин с октановым числом 100.

31. В одной только Уфе у «Башнефти» более 50 АЗС.

32.

33. «Уфаоргсинтез» – одно из крупнейших нефтехимических предприятий России. Его продукция – сырьё для других химических производств: фенол, полимерные материалы, ацетон.

34. Продукция «Уфаоргсинтеза» поставляется по всей России.

35. Среди продукции «Уфаоргсинтеза» есть и обычные потребительские товары, например, привычная полиэтиленовая плёнка.

36. Продукция «Уфаоргсинтеза» уходит покупателям и далеко за рубеж – в Европу, СНГ и Китай.

37.

Смотрите также:

Уфа с высоты — город Шевчука, Земфиры и Фэйса

Газпром нефтехим Салават

Нижнекамск — столица нефтехимии и нефтепереработки России

Мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Комплекс «Пригородное» на Сахалине — первый в России завод по сжижению природного газа

Охлаждённый до минус 160°C природный газ занимает в 600 раз меньше объёма. В таком виде его удобно экспортировать на дальние расстояния морским транспортом — этот способ намного экономичнее, чем дорогостоящее строительство газопроводов. До запуска «Пригородного» в 2009 году Россия не производила и не экспортировала сжиженный природный газ (СПГ). Теперь СПГ поставляется из России на рынки...Читать далее... Азиатско-Тихоокеанского региона.

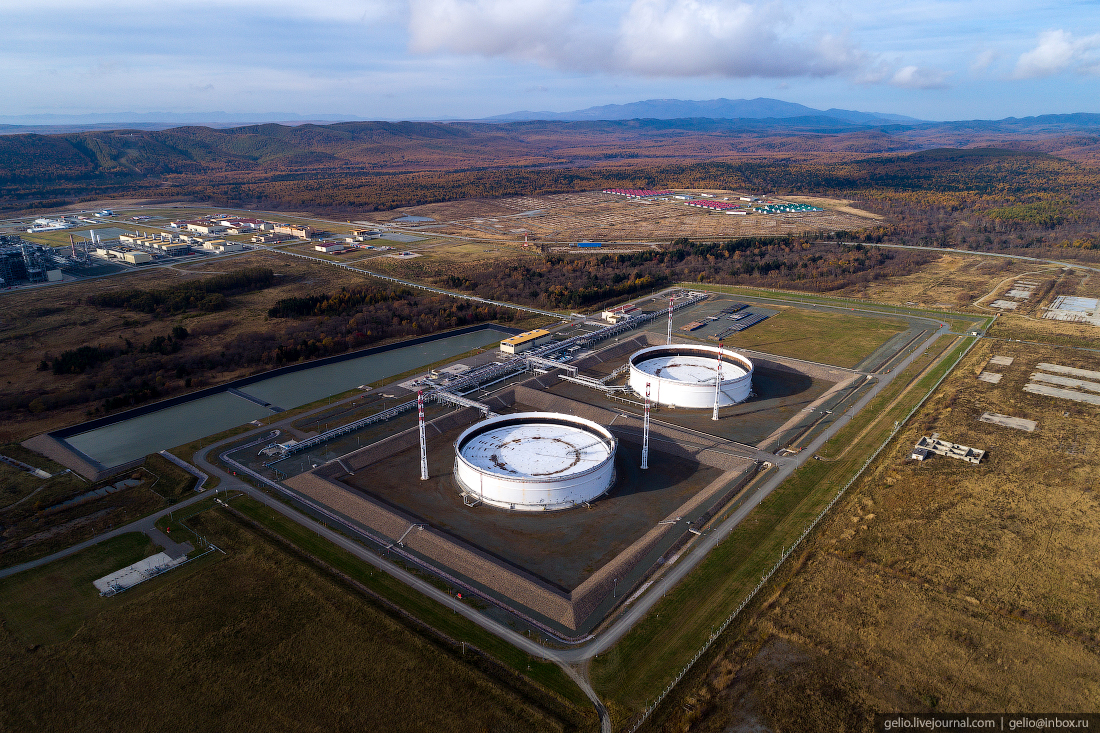

1. Комплекс «Пригородное» включает в себя завод по производству СПГ и нефтяной терминал. Предприятие открыли в феврале 2009 года. Мощность производства «Пригородного» — 11,5 миллионов тонн СПГ в год.

2. Завод расположен в заливе Анива в 15 км от города Корсаков. Японское море в районе комплекса «Пригородное» не замерзает, поэтому порт круглый год открыт для газовозов, специальных судов для доставки топлива азиатским покупателям.

3. Завод выгодно расположен к основным потребителям СПГ: Китаю, Тайваню, Индии, Южной Кореи и Японии. Один из основных потребителей СПГ в мире — Япония, которая импортирует весь природный газ только в сжиженном виде.

4. Общая площадь комплекса Пригородное – около 236 Га, включая территорию порта.

5. Порт «Пригородное» оборудован причалами для газовозов и нефтеналивных танкеров.

6. Технология сжижения природного газа широко применяется с 1990-х годов. На заводе газ охлаждается до температуры минус 160°C и переходит в жидкое состояние. Объём природного газа после сжижения уменьшается более чем в 600 раз, а само топливо становится нетоксичным, не воспламеняется и не взрывается.

7. Природный газ поступает в «Пригородное» по трубопроводу. Основное сырьё для завода добывают на Лунском месторождении на севере Сахалина — чуть более чем в 600 километрах от Корсакова.

8. Центральная диспетчерская завода оснащена автоматическими системами управления, которые обеспечивают стабильную и безопасную работу предприятия. Сейчас большинство работников — жители Сахалинской области, хотя на старте проекта сюда привлекали иностранных специалистов.

9. Сердце комплекса «Пригородное» — две 40-метровые установки по сжижению газа. Здесь их называют трейнами, от английского train — «поезд», «агрегат». В них происходит поэтапное охлаждение газа до его сжижения.

10. В первом трейне природный газ охлаждают до -50°C. Вторая установка доводит температуру до -160°C — это ниже температуры кипения газа, поэтому он становится жидким.

11. Несмотря на полную автоматизацию процессов, персонал круглосуточно следит за безопасностью объектов — как на любом промышленном предприятии вопросы безопасности доведены до абсолюта.

12. Технологические решения завода адаптированы для холодных сахалинских зим. Благодаря климату в комплексе «Пригородное» применяется воздушное охлаждение хладагентов.

13. Специалисты выполняют визуальный осмотр агрегатов комплекса и проверяют показания датчиков о текущей работе оборудования. У каждого сотрудника есть газоанализатор, который позволяет следить за содержанием газа в воздухе.

14. Сжиженный природный газ хранят в двух резервуарах объемом по 100 000 м3 — в этих «бочках» топливо дожидается погрузки на газовозы.

15. Резервуары по устройству напоминают термосы. Усиленная многослойная теплоизоляция позволяет сохранить сверхнизкую температуру СПГ, чтобы он оставался в жидком состоянии.

16. Диаметр купола резервуара — 64 метра. Его монтировали на земле, а потом кранами поднимали на крышу «бочки».

17. На площадке завод всегда горит факел — огонь свидетельствует об исправности всех систем. К тому же продувочный газ необходимо сжигать. Если он попадёт в атмосферу, то будет способствовать разрушению озонового слоя. Высота факельной установки — 125 метров.

18. Во время плановых ремонтов сброс газа увеличивают — весь поток идёт на факел.

19. Терминал отгрузки СПГ вынесен в море — это позволяет принимать тяжёлые газовозы с осадкой до 17,5 метра.

20. Газовоз «Гранд Елена» построен на верфях в японском Нагасаки специально для транспортировки газа с Сахалина в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Четыре резервуара на борту судна вмещают до 145 000 м3 сжиженного природного газа.

21. У причала всегда дежурят 4 буксира, которые помогают газовозам швартоваться. Точность швартовки — буквально до десятков сантиметров.

22. Помимо судна «Гранд Елена«, в порт «Пригородного» заходят его близнецы «Гранд Анива» и «Гранд Мерея». Все эти суда относятся к ледовому классу и построены можно эксплуатировать в условиях низких температур — это делает навигацию с Сахалином круглогодичной.

23. Газовозы приходят к комплексу в среднем раз в 2 дня.